Boletín semanal n.º 2

Mayo-junio de 2025.

I. Entre Zares y Libertadores: Aproximación a los paralelismos entre Rusia e Hispanoamérica

Por José Alfredo Paniagua | Venezuela

Nuestra América hispana ha corrido una suerte semejante a la de Rusia, una afinidad histórica y espiritual que desde hace tiempo ronda mis curiosidades cotidianas. Ambas regiones han sido vistas, con frecuencia, como «mundos aparte»: territorios de singularidad profunda, de esencia irreductible, que escapan a las categorías impuestas por la Europa Occidental. No se trata de simples ramificaciones culturales del Viejo Mundo, como se ha querido enseñar con superficial didactismo, sino de civilizaciones con pulsos propios. Incluso quienes abrazan con fervor el europeísmo más dogmático encontrarían difícil reducirlas a meras imitaciones o reflejos tardíos de Europa.

Naturalmente, la excentricidad congénita de estas tierras gigantes desarrollaron una proyección de la realidad diferente, más honda, más compleja, que la europea y la norteamericana. Signo que se vincula por lo afirmado por Octavio Paz como «la rebelión de las excepciones» y que halla ciertamente movimiento en el concepto de la singularidad de las comunidades y sus diversidades lingüísticas, étnicas y culturales.

A través del foco de la maravilla particular de cada tierra, encontramos a Rusia y la América Hispana como «civilizaciones fronterizas» entre el elemento civilizador y el elemento barbárico y predomina en ellas la dimensión territorial y las variables culturales, factores perennes del tiempo, y en la dinámica de los pueblos surge esa rebeldía particular que otorga cierta sustancia identitaria, un carácter «majadero», «arrebatado»; el «traspaso de los límites» es la cotidianidad de la vida rusa e hispanoamericana, es el sello distintivo de sus modos de ser. Como desprendimientos imperiales —los Zares en Asia; los españoles en el Nuevo Mundo— fueron cimentados en raíces autóctonas y luego, bajo ese «fronterismo», se alejaron de las faústicas potencias occidentales adquiriendo otros ingredientes culturales, otros principios rectores.

Esa diversificación es situada también en sus caracteres lingüísticos y étnicos, porque los mosaicos humanos, variados, contradictorios, forman un cuadro policromático en uno y otro territorio. En nuestra América se conjuga una amalgama de pueblos indígenas, negros y mestizos, además de los descendientes de los españoles; hay más de 500 lenguas indígenas en el mapa linguístico, además de los dominantes castellano y portugués, lo que ilustra bastante bien la abundancia de lenguas en el Nuevo Mundo.

Y en la Rusia lejana —pero cercana espiritualmente— en su condición de estado multinacional hay una presencia avasalladora de cien nacionalidades, en donde poco más de la mitad conforman repúblicas independientes, sí; pero su heterogeneidad lingüística se refleja en las otras lenguas, a excepción del ruso (oficial) como las de los tártaros, bashkires, chechenos, pueblos siberianos. Apreciamos, con esto, lo provisto que se hallan estas regiones de diferentes rostros históricos-culturales.

Y esos retratos también tienen cabida en los mosaicos literarios. Siempre han dado importancia identitaria a sus raíces indígenas o peculiares: la literatura hispanoamericana incorpora conscientemente lo «mestizo, indígena y negro» en sus relatos, mientras que la identidad rusa se nutre del legado eslavo oriental junto a las huellas mongoles y cristianas bizantinas (la idea de Moscú como «Tercera Roma» lo sintetiza bien).

Dentro de la vastedad de piezas escritas por don Rufino Blanco Fombona, hallo distinguido, esencialmente, un brevísimo ensayo suyo titulado «Dostoievski-María Baskirtsev», en donde afirma lo siguiente: «Ninguna raza, ni la pura raza española, se parece tanto, quizá, moralmente y bajo ciertos aspectos, a la hispanoamericana como la rusa». Animado, pienso, por la hondura que es característica natural del alma rusa, expresada, siempre tan dolorosamente, en sus escritores, especialmente los moscovitas.

Esa vertiente psicológica y profunda, que revuelve el espíritu del intelectual venezolano, es representada principalmente por Dostoievski —Alekséi Rémizov, gran modernista del siglo pasado, escribiría en la París de Hemingway que «Dostoievski es Rusia. Rusia no existe sin Dostoievski»— y por las descripciones realistas e históricamente más contundentes de Tólstoi; ambos escritores enfatizaban las desigualdades y las injusticias propias del zarismo, cuya longevidad se hallaba en sus últimas potencias históricas.

En la tierra nuestra, cuyas letras atravesaron procesos de imitaciones y superaciones, germinó una tendencia que pasaría a la historia de la literatura con el nombre de «realismo mágico». El bautismo prematuro de esta criatura literaria ocurrió en 1931 en Madrid, con la publicación de «Las lanzas coloradas» del multihombre don Arturo Uslar Pietri, y sería este ingenioso caraqueño quien acuñó el término en 1948 (antes el término fue nacido en el seno artístico europeo), y sobre el mismo diría que se trata de «una adivinación poética o una negación poética de la realidad».

Asturias, Carpentier, Uslar Pietri serían los sembradores de los factores del mestizaje en sus obras; lo indígena, lo mítico que había en Centroamérica lo rescataba el guatemalteco, mientras que, a pesar de otras sangres en su cuerpo, Carpentier aportaba la visión del negro mayoritario de Cuba y Uslar Pietri acentuaba el rol del criollo venezolano. Vendrían después los protagonistas del Boom: Vargas Llosa, Córtazar, García Márquez. Si vamos más allá de las descripciones, en las ópticas comparativas, aunque desconcertantes, son relevantes.

Entre ambos universos literarios, hay una secuencia de legados. Luciano Lamberti sugiere que Dostoievski «engendró a Kafka, entonces, que engendró a García Márquez»; de hecho, Gabo confesó admiración por el creador de «La metamorfosis» y el existencialismo europeo, herederos literarios de Dostoievski. Y otras ficciones hispanoamericanas, viene a mi mente, en este caso, «Conversación en La Catedral» de Vargas Llosa, cuyo realismo político-social comparte hilos comparables a las narrativas tolstianas. Esas realidades concretas sólo varían en la incorporación de las sustancias mágicas (hispanoamericanos) o psicológicas (rusos). Cada uno alineado con su tradición —mítico versus racional-social—. Se podría decir, por añadidura, que algunos vieron en Cien años de soledad estiramientos de los dramas familiares rusos y la búsqueda espiritual de los Karamazov, aunque verosímilmente con filtros muy distintos (espirituales e indigenistas).

Hay una tradición heroica que late, vibra, danza en las costumbres rusas e hispanoamericanas. Esas sensaciones heroicas, tan admirables, tan estimables, son elementos que representan un compromiso hacia una misión por cumplir: el destino histórico de las regiones. Estos destinos históricos, para algunos, calificados como utopías o mesianismos, son los paralelismos más palpables entre ambos pueblos.

Con la América, nace una forma de utopismo desde su descubrimiento, desde los primeros europeos que veían al Nuevo Mundo como una «utopía» —Tomás Moro describió una isla imaginaria cerca de América como una tierra de felicidad y justicia inigualables— hasta los independentistas del siglo XIX que soñaron y batallaron por una pan-civilización futura fundada en una República libre, unida, fuerte, patriota. Y la América por su condición de «invención intelectual» —afirmación de Uslar Pietri— contiene en sí misma esa carga utópica desde sus primeras andanzas. Como organismo vivo, una entidad sacudiéndose imposiciones, forja los impulsos urgentes para realizar aquellas utopías: colonias jesuitas en Paraguay, proyectos indígenas de Quiroga, el supremo ideal bolivariano de una América unida, movimientos socialistas rurales, en distintas épocas.

Las visiones mesiánicas también arroparon a los ojos rusos, particularmente la noción medieval de Moscú como la «Tercera Roma», el pensamiento eslavófilo, las últimas agonías por mantener el poder imperial del Zar, y más tarde el ideal revolucionario comunista como redentor del proletariado. Ambas regiones anhelan, por las condiciones de sus tradiciones, por sus recursos naturales, humanos, diversidad, posiciones de alto vuelo en el mundo —en el caso ruso, tomar el liderazgo definitivo—.

En la era del «homo sovieticus», Lenin y Trotsky hablaron de la «revolución permanente» mundial, y Stalin promovió el «internacionalismo» como esa misión histórica de la cual tratamos más arriba. En la era postsoviética, la idea de Rusia como un destino especial frente al decadente Occidente persiste, y los voceros de su potencialidad no faltaron, como el Premio Nobel de Literatura Aleksandr Solzhenitsyn, cuyas palabras rescatamos en esta oportunidad: «En momentos graves de su historia, un país multiétnico debe recibir el apoyo entusiasta de todos sus ciudadanos. Cada nacionalidad debe estar convencida de que la defensa común de los intereses del Estado en su conjunto es una necesidad vital».

El patriotismo de Solzhenitsyn, inspirado en la Rusia de Dostoievski —¡Rusia salvará el mundo!— se afinca y se enlaza, si se quiere, con el patriotismo bolivariano, el de la unión, pues, para el Libertador «la patria es América» y Solzhenitsyn sentencia: «el patriotismo es un sentimiento fuerte e íntegro de amor por la patria; es estar dispuesto a sacrificarse por ella, a compartir sus desgracias, pero con la condición de servirla sin obsecuencia, sin apoyar sus pretensiones injustas, sino con la sinceridad de reconocer sus vicios y pecados y de arrepentirse de ellos».

Entre líneas, con apenas un mínimo esfuerzo, descubrimos otro paralelismo: más pesimista, sí, pero igualmente esperanzador. Porque lo inconcluso siempre tiene de bello su posibilidad de continuidad. Tanto América como Rusia son regiones que, en esencia, viven como espectros: ninguna de las dos ha sido plenamente fundada sobre bases sólidas. En este sentido, vale recordar una anécdota narrada por el propio Solzhenitsyn. En una de sus reuniones, un oficial le comentó, refiriéndose a la Rusia postsoviética: «La nueva Rusia aún no se ha afirmado como patria». Con la caída del imperio soviético, Rusia quedó —o sigue quedando, si se quiere— en el mismo estado de extravío que América tras el desencanto del ocaso imperial español: una suerte de vacío identitario, de pérdida de tradición, de desorientación colectiva.

¿No decía algo parecido esa lumbrera americana que fue Simón Rodríguez? «En la América del Sur las repúblicas están establecidas pero no fundadas». Esa búsqueda por un nuevo rumbo patriótico es un anhelo compartido entre rusos e hispanoamericanos. Pero Rodríguez, siempre genial, tiene aún más que revelarnos. En uno de sus textos menciona a Rusia como ejemplo, desarrollando una idea fascinante sobre la transmigración de los espíritus nacionales: «Se ha dicho que la muerte natural de una nación es siempre política; pero su espíritu, como el de los hombres que la componen, es inmortal; el espíritu social nunca muere: deja un cuerpo que no lo puede retener, para ir a animar otro, y reaparecer bajo formas diferentes: esto es, sin duda, lo que los antiguos llamaron propiamente metempsicosis. Tómese la palabra en una acepción más lata. Una nación puede transmigrar (mudando, o no, de lugar)». Y enseguida nos ofrece a Rusia como ejemplo de esa transmigración espiritual: «En espíritu (...) la Rusia nos da un ejemplo». Y como extensión a esta idea, Augusto Mijares, pensando en el rescate del sentir patriótico, nos pregunta: «¿Nos llegará ahora de Rusia el permiso de volver a ser patriotas?».

El cesarismo democrático, esa figura del gendarme necesario, ha sido nuestro estabilizador frente al caos: el componente mesiánico que aparece en momentos de anarquía profunda. Mesiánico o no, la historia demuestra —desde Páez, Castilla y Rosas, hasta Porfirio Díaz y Juan Vicente Gómez— que los hombres de acero han sido efectivos frente a las masas desordenadas, inestables, amenazantes de sí mismas. Un hombre fuerte, un acaparador de poder, un conductor de caminos de fuerza, vitalidad, energía, un arquitecto del orden. Así, en los resabios imperiales de Rusia, el zar desapareció… ¿o acaso no? ¿No fue el ocaso de la aristocracia rusa, la supuesta revolución vertical de los bolcheviques, lo que dio lugar al advenimiento del Zar rojo, sin saberlo sus seguidores? ¿No fue, acaso, una continuidad espiritual del clima imperial, de las costumbres zaristas, una tradición «transmigrada», como decía Rodríguez?

Allí se evidencian las fidelidades entre el origen utópico y el rumbo mesiánico que ambos pueblos, el ruso y el americano, parecen compartir. Así como el pueblo ruso asume su vocación histórica de guiar a Europa, a los pueblos eslavos, de erigirse en potencia dominante del continente, América se concibe —como la pensaban Bolívar o Alberto Adriani— como «un pequeño género humano», destinado a liderar la pan-civilización futura y, junto a los rusos, convertirse en «el milagro del porvenir». En ambas regiones, en sus almas colectivas, persiste una pulsión existencial por el dominio, la conquista, el triunfo, la heroicidad plena.

En estos últimos respiros, más allá de las semejanzas visibles —los paisajes vastos y plurales, los imperios caídos, las lenguas múltiples, las literaturas impactantes, las utopías—, lo que verdaderamente hermana a Rusia e Hispanoamérica es algo más hondo, más íntimo: una vocación histórica que excede los límites del tiempo y de la política: la doctrina heroica y sus virtudes como pueblos recios.

Ambas civilizaciones se saben destinadas, en lo profundo de su alma colectiva, a ofrecer una forma de salvación al mundo —ahí están las señales dostoievskianas y las indicaciones bolivarianas—. Así, Rusia no es sólo el pasado de la hoz y el martillo; Hispanoamérica no es el retrato del crimen y la pobreza: como cascarones, sus grietas ya asoman sus nuevas fuerzas revitalizadoras; y sus gentes, pronto, hacedores de propósitos elevados.

Ambos pueblos ansiamos, pienso, no exportar otros moldes imitadores, otras máscaras europeizantes, foráneas, sino emergentes formas de ser en la humanidad, con nuestras virtudes, con nuestros imperfectos, sí, pero siendo auténticamente americanos, rusos, los portadores de los tiempos heroicos del Mundo Nuevo.

II. Los Andes venezolanos: Una conexión geográfica y cultural

Por Giorgio Belfiore | Perú

Como peruano, un país profundamente moldeado por la presencia imponente de los Andes, resulta fascinante constatar que las mismas cadenas montañosas que atraviesan las tierras altas de mi nación se extienden hacia el norte del continente, llegando hasta Venezuela, la tierra de Simón Bolívar. Este hecho, a menudo eclipsado por la asociación contemporánea de Venezuela con el Caribe —influenciada por la migración masiva y las narrativas del siglo XX que vinculan al país con el imaginario tropical—, subraya la relevancia de los Andes venezolanos como un elemento definitorio de su identidad. Más allá de un detalle geográfico, esta conexión andina une a Venezuela con el resto de Sudamérica, un vínculo que trasciende fronteras y que ha sido explorado tanto en obras históricas como literarias.

La Influencia Andina en Venezuela: Historia y literatura

La presencia de los Andes en Venezuela ha sido documentada por historiadores y escritores que han explorado su impacto en la identidad nacional. Uno de los primeros en describir detalladamente la cultura andina fue el sacerdote y escritor trujillano Jesús Manuel Jáuregui Moreno, quien en su obra Apuntes Estadísticos del Estado Guzmán (1877) destacó aspectos fundamentales de las tradiciones y lengua de los pueblos originarios de los Andes venezolanos:

Su vestido consistía en una manta de algodón en que se envolvían (...) contaban hasta 7 y llevaban sus cuentas con nudos en una cuerda que llamaban Quipos (...) He aquí algunas palabras del dialecto que hablaban: Zué, Sol; Chía, Luna; Manche, Espíritu; Mapula, Cielo; Bura, Maíz; Inde, Sí; Areschis, Baile.

Esta descripción resalta la riqueza cultural y la identidad particular de la región andina venezolana, aún vigente en la memoria colectiva.

En el ámbito literario, los Andes venezolanos han inspirado obras que reflejan su influencia cultural y social. El escritor venezolano Rómulo Gallegos, en su novela Doña Bárbara (1929), aunque centrada en los llanos, hace referencias indirectas a las tierras altas al describir las migraciones internas y las tensiones entre las regiones del país. Sin embargo, es en la obra de autores más regionales, como José Ignacio Cabrujas, donde los Andes venezolanos emergen con mayor claridad.

Cabrujas, en su ensayo El mundo según Cabrujas (1994), reflexiona sobre la diversidad de Venezuela y escribe: “No somos solo el mar Caribe, somos también la cordillera que nos hermana con los pueblos del sur, un espacio donde el tiempo parece detenerse y la vida se vive al ritmo de las alturas”. Esta cita captura la dualidad de la identidad venezolana, que abarca tanto el Caribe como los Andes, un aspecto que a menudo se pasa por alto.

Una conexión sudamericana a través de los Andes

La relevancia de los Andes venezolanos trasciende lo geográfico y lo cultural para convertirse en un símbolo de la unidad sudamericana. Casi todos los países sudamericanos están atravesados por la cordillera andina, lo que ha dado lugar a patrones compartidos en la agricultura, la arquitectura y las tradiciones populares. En Perú, por ejemplo, los Andes han sido escenario de obras como Yawar Fiesta (1941) de José María Arguedas, que describe la vida en las comunidades andinas y su relación con la tierra. De manera similar, en Venezuela, los Andes han moldeado una identidad campesina que se refleja en festividades como la Fiesta de San Benito en Mucuchíes, un evento que combina elementos indígenas y coloniales, eventos que como peruano me resultan bastante familiares.

Desde la perspectiva peruana, los Andes venezolanos representan un recordatorio de la profunda interconexión que define a Sudamérica. En un momento en que las narrativas globales tienden a simplificar a Venezuela como un país caribeño, es fundamental reconocer la influencia de su región andina, que no solo ha moldeado su historia y cultura, sino que también la vincula con el resto del continente. Las obras de autores como Manuel Caballero, Rómulo Gallegos, José Ignacio Cabrujas y John Charles Chasteen nos invitan a mirar más allá de los estereotipos y a redescubrir los Andes venezolanos como un espacio de riqueza cultural y unidad sudamericana. Al hacerlo, no solo ampliamos nuestra comprensión de Venezuela, sino que también reafirmamos el rol de los Andes como el eje que, desde el sur hasta el norte, da forma a nuestra identidad colectiva.

III. Reyecía y caudillaje: El caso de la anarquía peruana para hablar de las dos espadas

Ángel N. Salas | Perú

Es una constante de la historia hispánica que las figuras del caudillo y el monarca sean paralelas, se intercalen o choquen. Ejemplos de ello podemos tener desde la germinación de nuestra raza , con don Pelayo contra la amenaza musulmana creando entre sus frutos los linajes de monarcas asturleoneses, del Cid y los reyes castellanos o los capitanes catalanes como Roger de la Flor dando oportunidades a la corona aragonesa de expansión.

Estos ejemplos puntuales son de la armonía de elementos que suelen chocar, por lo que tenemos ahora que hablar de un momento en el cual antagonizan. Ya de por si todos conocemos la historia de nuestras guerras de secesión, una hecatombe que nos volvió lo que somos ahora y fue una ausencia de la corona frente a los caudillos que buscaron poner orden en la anarquía de nuestras tempranas repúblicas. Pero ese suceso no es de por sí una anomalía, invito que entre estas palabras veamos uno de los antecedentes directos de aquel choque americano.

La conquista del Nuevo Mundo no fue ajena a las figuras de un caudillo, el caso más notorio siendo Hernán Cortés o el mismo Pizarro. Al menos con Francisco Pizarro, que a pesar de ser un líder militar habilidoso —su bautizo de fuego siendo bajo la bandera del Gran Capitán en Italia—su lealtad a la corona era mayor, muestra de la idiosincrasia bajo la que fue criado.

La misma se reflejó en su actividad en el Nuevo Mundo, siendo capitán de Núñez de Balboa y ganándose la fama de «obedecer al que mandaba» como comentaba el historiador patrio José Antonio del Busto.

Por ello es esperable que frente a la negativa del gobernador de Tierrafirme Pedrarias decidiese ir a una audiencia directamente a Toledo , donde la emperatriz Isabel de Portugal en representación del César Carlos le recibió, estableciendo los recursos y el financiamiento que tendría para su expedición hacía el país del Birú. Pizarro en su avance hacia el entonces mítico lugar tuvo conocimiento de la reciente guerra civil fraticida entre el inca despuesto, Huáscar, y el inca usurpador, Atahualpa, y los diferentes abusos cometidos por él por diferentes poblaciones pertenecientes al Tahuantisuyo, permitiendo que sean masacradas por sus leales, devastando sus templos o incluso, masacrando a sus hermanos directos del Inca Pachacutec por la sospecha de ser cercanos al bando de Huáscar.

Ciertamente el mesetario Pizarro no tenía en sus planes originales el restaurar legitimidad alguna que hubo en el Incario, pero no por ello no dejó de distinguir los prejuicios causados por la usurpación a Huascar, lo que no demoró en buscar reconocimiento de los curacazgos que fueron adictos a él. Tras el episodio de Cajamarca incluso buscó entrevistarse con el inca prisionero, lo cual Atahualpa le negó tras asesinar infamemente a su hermano, hecho que siempre fue recordado por los españoles. Intentó por ello hacer que no se ejecute a Atahualpa y buscar su conversión, cultivando una amistad con él, aunque debido a las sospechas fundadas de sus generales que podría traicionarles el caudillo terminó ejecutando al inca tras darle previamente bautismo.

El mesetario al encontrar el gobierno doméstico devastado actuó no como un saqueador, sino como alguien que buscaba restituir la comunidad política andina en pos de beneficiar a la Monarquía Católica. Como también aseveró del Busto «El Perú existe porque Pachacútec conquistó el territorio y Pizarro supo mantenerlo». Cristianizó ciudades y fundó nuevas, mostrando su afán evangélico.

Claramente en aquellos brotes de acciones dignas de alguien criado bajo las ultimas luces del mundo medieval había sombras profundas. Especialmente entre su hueste, en la cual lamentablemente sus hermanos no estaban realmente a la altura de Francisco y provocaron una política de abusos en el Cuzco, bajo su cabeza encontrándose Hernando Pizarro. Lo cual alienó a príncipes dispuestos a cooperar con los barbudos, liderándolos Manco Inca, quien se volvió líder de una rebelión quechua contra los «barbudos» y las tribus aliadas a ellos. La destreza militar de Pizarro y sus aliados huancas e ychmas lograron socavar cualquier colapso del proyecto cual estaba ahora administrando, pero una segunda traición se avecinaba.

Aquella venía de uno de sus socios de la conquista, Diego de Almagro, decepcionado por el modo de la repartición tras su expedición a las tierras conocidas ahora como Chile, buscó ocupar el Cuzco , usurpando así el territorio de la gobernación de Francisco Pizarro para la suya. Pizarro marchó hacia Cuzco buscando una manera de reconciliar a su antiguo amigo, aunque tenga que derrotarlo en la batalla. Hernando, hermano del adelantado, logró derrotarlo durante la sangría de Chupas , aunque Francisco le pidió mantener prisionero a Almagro, Hernando no vaciló en decapitarlo.

Este episodio demuestra la humanidad de Francisco Pizarro, quien se sintió destruido por la muerte injusta de su amigo, ademas de castigar a su manera a Hernando mandándolo a España y mandar a un entierro cristiano a Almagro buscó una amnistía a los almagristas que estaban dispuestos a ceder.

Aquella anarquía no creó la paz necesaria lamentablemente. Tanto porque los almagristas y pizarristas intrigándose en la península demoró un juez para la Corona y tanto como que Almagro dejó un hijo, el mestizo Diego de Almagro «El Mozo». Pizarro tras el fin de la contienda fue nombrado marqués gobernandor en debido reconocimiento de sus logros, aunque eso agravó y tal vez sería la tumba de su destino.

En esta fase de la historia se nota la ruptura entre las formas de legitimidad y caudillaje. Pizarro, un caudillo que sabe de un poder sagrado inherente y superior como la monarquía y que gobierna como un espejo del Rey es vilmente asesinado por el hijo y los partidarios de su amigo, victima de una injusticia que él no pudo evitar ni deseaba, aunque logró defenderse como un león antes de morir en 1541. Con su sacrificio comienza la fase de la anarquía en el Perú.

El nuevo gobernador, el primer mestizo al mando en nuestra historia buscó de cualquier modo conservar su nuevo dominio. Además de levantar una nueva hueste buscó una pretendida autonomía, y además de ello enfrascarse en una bacanal de asesinatos de viejos pizarristas, mostrando la debilidad de su carácter, y llegando a asesinar tambien a otro colaborador suyo , García de Alvarado, por disputas territoriales. Eso logra hacer que la justicia Vaca de Castro consiga suficientes lealistas para derrotarlo y ejecutarlo.

En momentos de crisis políticas los caudillismos sin ser cuidados se vuelven enemigos del altar y el trono, al igual que las leyes mal aplicadas por los delegados a ejecutarlas. Eso terminó sucediendo cuando Perú se volvió virreinato y su primer virrey, Nuñez Vela, en pretexto de usar las leyes de Indias para enderezar a los locales cometió abusos para usarlo como ambición propia. Eso motivó a que muchos capitanes se acercasen al hermano del marqués gobernador, Gonzalo, para enarbolar su causa y protestar contra el César Carlos por las Leyes Nuevas, ocupando el Cuzco.

La gota que colmó el vaso fue la muerte de Illán Suarez de Carbajal a manos del virrey Velasco, lo que legitimó a ojos de muchos la rebelión de Gonzalo. Fue el virrey derrotado militarmente en Iñaquito y decapitado por el esclavo perteneciente al hermano de Suarez de Carbajal , Benito.

Aunque la rebelión de Gonzalo era centrada en respetar los repartos de encomienda fue tentado en el opio de un caudillo, el buscar su propio poder. Tras conseguir una marina fuerte y ocupar el puerto de Tierrafirme despachó al enviado a la corona tambien para ver si en Roma aceptarían que fuese siendo coronado como un monarca propio.

La reacción de la Corona no fue inesperada, en un consejo de válidos en donde participó el entonces príncipe Felipe delegó el lidiar con la rebelión a un administrador inesperado. Pedro la Gasca, quien era un canónigo, un hombre de fé, y aparentemente un hombre conciliador.

Cuando marchó al Nuevo Mundo, repartió perdones para ganar partidarios , llegando incluso a ganar al maestre del mar de Gonzalo. Eso logró que marche con facilidad al Perú, y que en realidad ganase Jaquijahuana por deserción de muchos efectivos contra Gonzalo, llegando a ser ejecutado por felonía, incluso cuando se rescató parcialmente su figura, como por figuras como el Inca Garcilaso de la Vega. La Gasca se volvió un verdadero estabilizador virreinal, sabiendo aplicar temperadamente las leyes de Indias , reordenando las finanzas y permitiendo el desarrollo y expansión del virreino frente a las anarquías de gobernadores o ambiciones personales, llegando a ser nombrado por sus méritos obispo de Palencia.

Este breve resumen es una exposición exacta de como los fenómenos en el mundo hispano no son panaceas pero hay que ubicarlas para comprender de la manera más orgánica nuestra naturaleza y así comprender mejor la historia de nuestras instituciones, especialmente de las realidades que comprenden a la corona, la espada y el báculo.

IV. Rusia en el imaginario político venezolano

Alejandro Perdomo Fermin | Venezuela

Nos separarán factores étnicos, políticos e incluso geopolíticos, pero es innegable que Rusia e Hispanoamérica, o más bien las Rusias y las Españas, han tenido destinos similares e incluso procesos de construcción nacional que podrían considerarse cercanos o, por lo menos, parecidos. Si bien este tema podría dar para una investigación mucho más extensa, formada y sustentada, aquí nos encargaremos de dar una introducción al asunto con las limitaciones del género literario que estamos utilizando.

Julio César Salas, etnólogo venezolano, consideraba que los caudillescos y anárquicos regímenes hispanoamericanos atrasaban tanto a Hispanoamérica que aún semejantes, en fórmulas políticas, a la Rusia de los Zares o a la Alemania prusiana, estaban mucho más atrasados, pues decía que aunque el bizantinismo político destruía a las más antiguas y sólidas instituciones políticas de los pueblos, aquellas estaban aún más desarrolladas que las nuestras. Razón no le falta, pues Hispanoamérica pasó de cabildos y repúblicas, en cierto punto del siglo XIX y parte del XX, a edificar kabilas bajo el liderazgo de un caudillo.

La gran contradicción surgía cuando clasificábamos a los caudillos, pues unos eran atomizadores, fragmentarios y disgregadores mientras otros eran cohesionadores, centralistas y aglutinadores. El liberal venezolano Tomás Lánder, lamentando el curso de los acontecimientos en la joven república venezolana, expresó lo siguiente: «Pobre Venezuela, tendrás que desenterrar las teorías de los hombres necesarios y ser regida por el mismo coloso durante muchos años».

El caudilo, diría Vallenilla Lanz en su Críticas de sinceridad y exactitud, que se mostraría creador de la nacionalidad y del Estado.

En Europa por los menos, desde Rusia hasta Portugal y desde Noruega a las Dos Sicilias, el Estado es por su origen y por su esencia una institución militar en la que el heroísmo se ha hecho el campeón del derecho. Aquí y allá, en el caos de razas mezcladas y de sociedades derrumbadas, se encuentra siempre un hombre que por su ascendiente ha agrupado en torno suyo una banda de fieles, ha expulsado a los extranjeros, subyugado a los bandidos, restablecido la seguridad, fundado la patria y transmitido como una propiedad a sus descendientes su empleo de justiciero hereditario y de general nato.

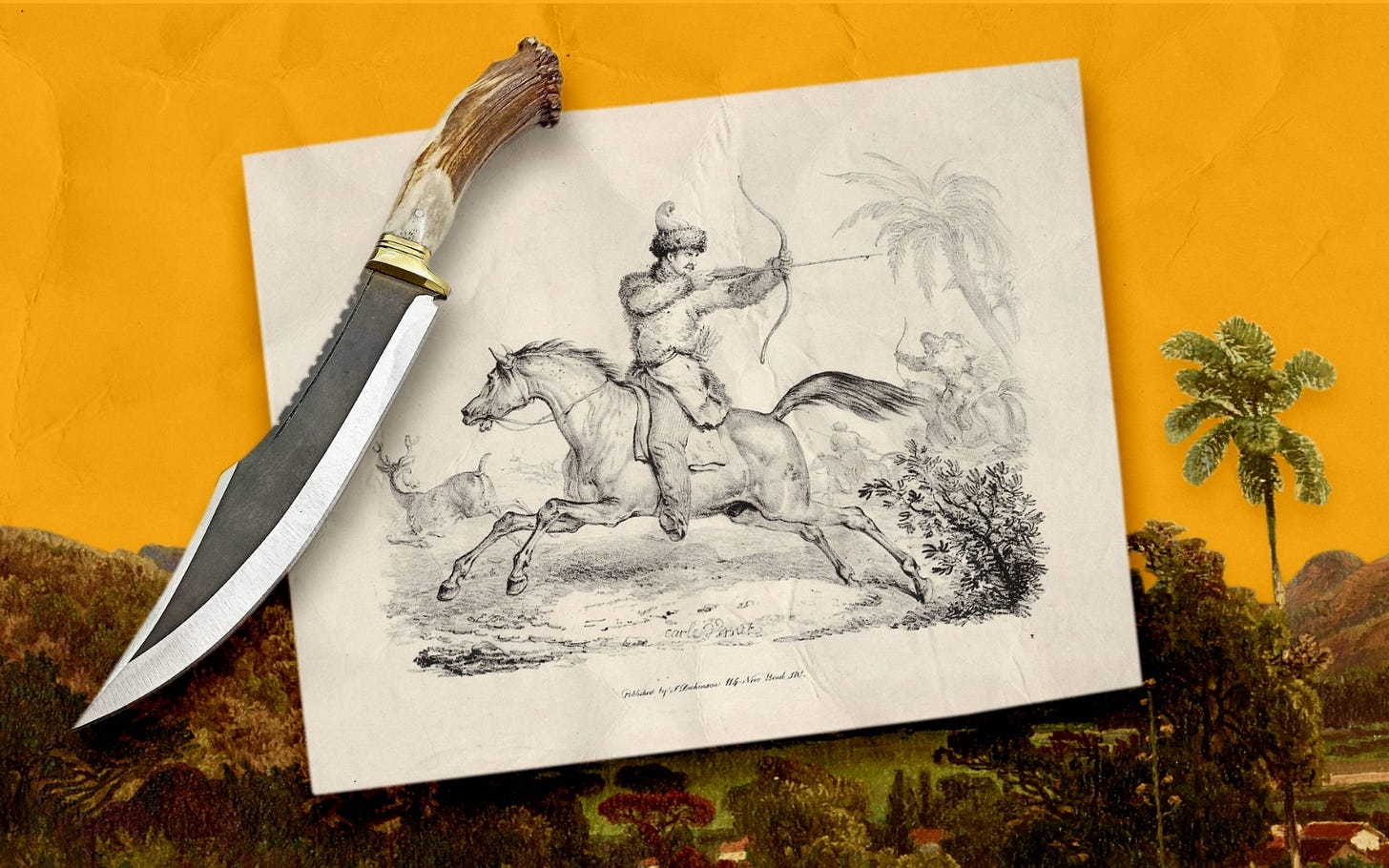

Algo similar, en cuanto al barbarismo de los pueblos pastores, expresaría el autor venezolano en Disgregación e integración. El llanero y el gaucho, arquetipos de hombre a caballo no son muy distintos al del cosaco o escita. Así como el cosaco, el llanero también pertenecía a una sociedad libre de guerreros que respondía a un llamado según interesase. Ahora claro, sin un liderazgo competente o una autoridad cohesionadora, el guerrero libre era un salteador de caminos o un mero bandido. Recordemos lo que decía John Keegan en su A History of Warfare: «La implicación de los cosacos era, por sí misma, una garantía de conflagración, pillaje, violación, asesinato y otros cientos de actos escandalosos. Para los cosacos la guerra no era política, sino una cultura y una forma de vida. Los cosacos fueron soldados del Zar y, al mismo tiempo, rebeldes contra el absolutismo zarista».

Prescindiendo por el momento de otros rasgos típicos de nuestros nómadas, diremos que así en ellos como en todos los pueblos pastores, desde el beduino al tártaro, el turcomano, el curdo, el cosaco, hasta el gaucho rioplatense, es el sentimiento de la independencia, el desprecio profundo por las poblaciones agrícolas, sedentarias y urbanas lo que prevalece en su carácter, al mismo tiempo que la tendencia a tormar grupos aislados y antagónicos, que sólo llegan a unirse en determinadas circunstancias bajo la autoridad de un jefe, «en quien la fuerza es la causa principal de la superioridad».

José Antonio Páez, prócer de la independencia e indomable guerrero del Llano venezolano, hace énfasis en la valía de los llaneros, específicamente aquellos del Apure, refiriéndose a los mismos con las virtudes de los cosacos y de los beduinos árabes. Dice en su Autobiografía:

Felizmente para nuestra causa, no desmintieron los hijos de Apure en aquella ocasión el heroico patriotismo de que ya habían dado muchos ejemplos, y teniendo en poco las aguerridas fuerzas que venían a atacarles, y los copiosos laureles que éstas habían alcanzado en otros campos, se prepararon a resistirlas con la furia de leones acosados en sus selvas nativas. Los apureños mostraron siempre en los campos de batalla todo el denuedo del cosaco, la intrepidez del árabe del desierto, y en sus virtudes cívicas el desprendimiento de los espartanos. Ellos habían puesto a disposición de la causa patriota sus haciendas, y consagrado a su triunfo su valor indomable, pues en los territorios que baña el Apure, el número de los héroes se contaba por el de sus habitantes. ¡Qué buenos, qué bravos eran!

Esta aseveración de Páez se ve también ratificada por una mención que hizo Bolívar sobre las tropas llaneras, que esperaba que arribaran en el Perú para pelear contra los realistas, pues decía que las tropas peruanas huían y no rendían en batalla. Véase su carta a Santander del 8 de diciembre de 1823.

Nos falta mucha caballería llanera, y si Vd. me manda 500 de esos cosacos, hará una buena obra a la patria. Estos peruanos no sirven para soldados, y huyen como gamos; aquí no debemos contar sino con los colombianos que vengan de la vieja Guardia; mándemela Vd. toda, toda, toda, pues con ella somos invencibles. Poco cuesta mandar de las costas del Norte al Istmo, y yo me daré mis trazas para traerlas al Perú.

El Libertador, que estaba muy enterado de la situación política rusa (como se ve en varias cartas), veía virtudes y, a su vez, graves defectos en la constitución política de las Rusias. Por un lado, veía a un pueblo que se opuso a la opresión napoleónica y al que podían emular en su resistencia, pero también una amenaza para el mundo constitucional y parlamentario una vez Bonaparte fuese vencido. Incluso veía con recelo el barbarismo mostrado en las guerras de Rusia y Haití contra sus respectivos ocupantes. Véase su carta a Santander del 11 de marzo de 1825.

La guerra de Rusia y la de Haití, debe servirnos de modelo en algunas cosas; pero no en el género horrible de destrucción que adoptaron, pues aunque allá fue útil, aquí no sirve para nada, porque lo que se destruye es inútil a todos. Los franceses recibirán refuerzos de fuera, y nosotros no recibiríamos otros que los de casa. Además, cuando el país se destruye, el enemigo lo evacua, y el amigo perece en él. En Rusia había hielos; en Santo Domingo cenizas que producían fiebres, y aquí no habrá sino inmensos desiertos propios para vivir al abrigo de estos males. En una palabra, lo que se destruye es nuestro y ya nos queda poco que destruir.

Si nos apegamos al contexto de la época, veremos que el siglo XIX español (o hispanoamericano, dependiendo al sistema político de la América) muestra entusiasmo por el orientalismo y por los imaginarios o los pensamientos colectivos relacionados al Oriente, donde una parte considerable de Rusia está. Esto nos muestra como pervive el imaginario ruso a lo largo de la historia política de Hispanoamérica y como, de hecho, todavía se sigue utilizando ejemplos del imaginario ruso en el siglo XX en el campo de la ciencia histórica o en las disertaciones políticas de la época.

Todos han sido artículos verdaderamente interesantes, y aunque el énfasis ruso predomina, destacado los aportes adicionales, desde el trabajo sobre los Andes venezolanos y su integralidad hispanoamericana y el curioso e interesante trabajo sobre la Historia del Perú desde el enfoque dado del autor.

Muchas gracias por compartir, escritos verdaderamente interesantes.