Boletín semanal n.º 4

Julio-agosto de 2025.

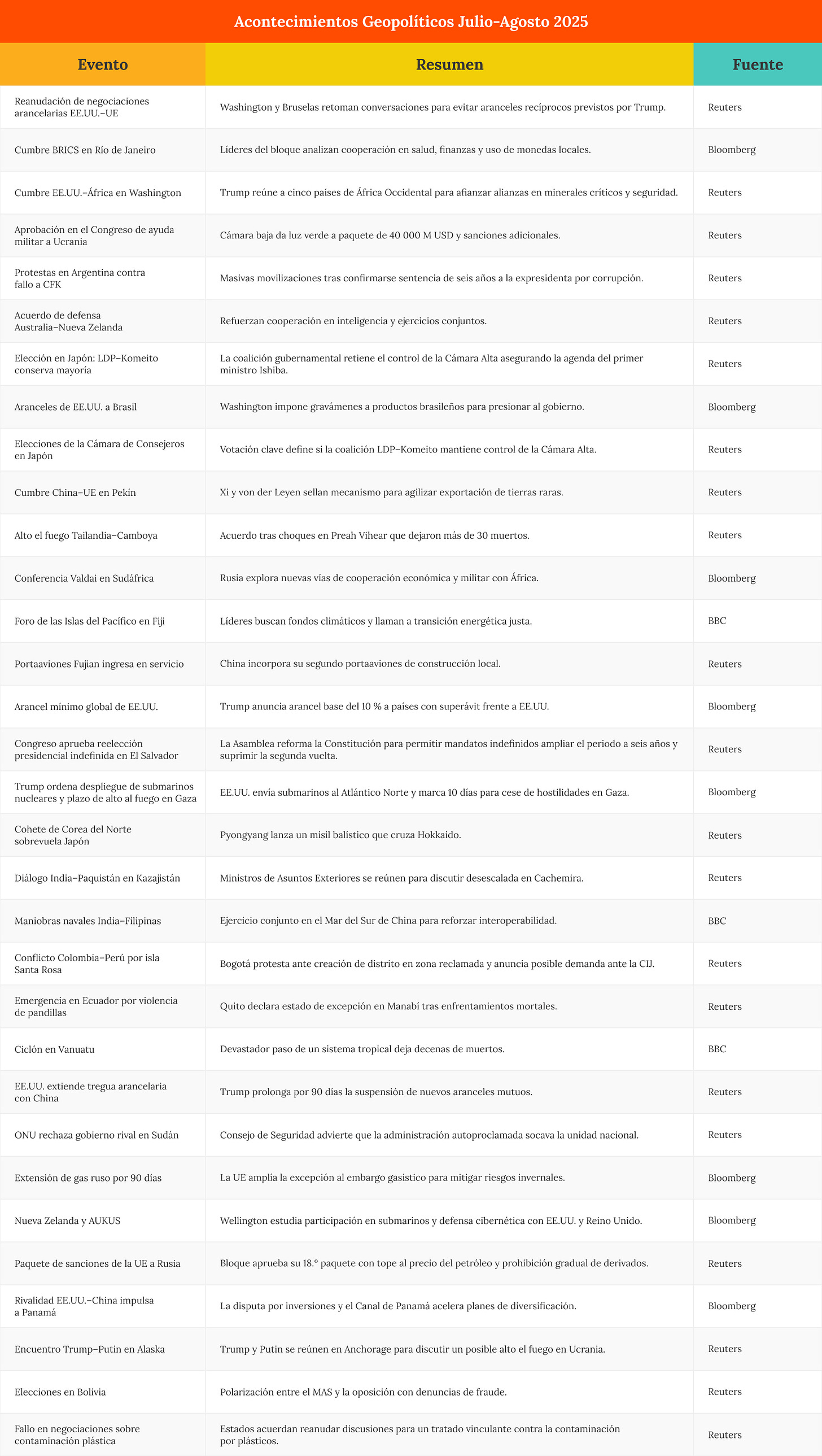

I. Entendiendo la reelección en El Salvador

Por Román Sandino | Nicaragua

Ahora no hay nada que pueda frenar a Nayib Bukele», han declarado los medios de comunicación y los opositores salvadoreños sobre la reforma constitucional que, entre otros aspectos, habilita la reelección indefinida en El Salvador.

Nuevas Ideas la plantea como una forma de «entregar al pueblo lo que ha pedido»: continuidad en el proyecto bukelista de encarcelación masiva, militarización y vigilancia reforzada en todo el territorio, que le permitió acabar con el reino del terror del crimen organizado en el país.

Si bien un sector nada callado de la sociedad salvadoreña se pronuncia en contra de Bukele, todas las encuestas de fiarse apuntan en otra dirección, como también los comicios pasados cuando, incluso en desafío abierto a la Constitución, un sin precedente 84.6% de los salvadoreños resolvieron renovar su presidencia.

Tampoco ningún opositor supone un desafío para Bukele. No hay prospectos ni dentro ni fuera de los remanentes del viejo bipartidismo ARENA-FMLN. Es posible que no se equivocara Bukele cuando declaró a El Salvador el primer «partido único en un sistema plenamente democrático».

La reforma amplía el periodo presidencial a seis años, pero el actual periodo se recorta por dos años. Habrá elecciones en 2027 para alinear la elección de diputados, alcaldes y otros funcionarios con la presidencial, según la bancada de Nuevas Ideas para «ahorrar» fondos públicos, aunque no se puede ignorar que facilita su propia gobernanza.

Es una declaración de fe en la inmensa popularidad del proceso bukelista. Si bien los más cínicos ya hablan de un fraude electoral, lo cierto es que Nuevas Ideas no lo necesita y, más bien, sería dañino para su legitimidad. Una operación de tal envergadura es imposible de ocultar y no hay razón para ejecutarla, teniendo esencialmente cero peso cualquier alternativa opositora a la vista.

Pero es cierto que en dos años muchas cosas pueden cambiar. Ni siquiera sabemos si Bukele será el candidato, aunque objetivamente es lo más sensato para el partido. Él mismo expresó, antes de las últimas elecciones en 2024, su reticencia a un segundo mandato por motivos personales, pero bien pudo haber sido aquello una mentira de campaña.

El problema de las pandillas en El Salvador fue mina de oro para el bipartidismo. No se resolvió en gran medida porque prometer acabar con las pandillas resultaba más políticamente ventajoso que resolverlo en realidad.

La innovación, y la clave del éxito de Bukele, fue convertir la resolución del problema en lo más políticamente ventajoso al anular los contrapesos y trabas que la democracia salvadoreña tenía fijadas para prevenir la inestabilidad del siglo pasado. Por eso triunfó donde el expresidente Francisco Flores y su «mano dura» fracasaron.

En esencia, Bukele logró alinear el interés de su partido con el de la población, destapando una nueva mina de capital político que siempre estuvo al alcance de quien estuviera dispuesto a pandear y quebrar el consenso de la república del 92.

Esta mina le daría el dominio completo de la política salvadoreña por lo menos los siguiente veinte años a quien la explotase y ese fue Bukele.

El problema que ahora encara Nuevas Ideas es que no tiene a nadie con el mismo nivel de popularidad, con el mismo carisma ni con la fuerza de liderazgo que ha demostrado Bukele. Y siendo un partido de tan amplio espectro, corre el riesgo de fragmentarse sin él presente.

Fragmentado es más plausible que pueda remontar alguno de los partidos tradicionales o bien uno ascendente que logre unificar a la oposición, y estas reformas de hecho ayudarían a tal partido, pues quien obtenga la mayor cantidad de votos ahora se llevará la presidencia en una sola vuelta. O sea, ni siquiera hace falta el cincuenta más uno.

La confianza de Nuevas Ideas en su propia hegemonía, o al menos en la incapacidad de la oposición de retarla, ha de ser, pues, inmensa, y no sin razón. Pero es el exceso de confianza suelo fértil para la indulgencia.

El régimen de Bukele es joven todavía, impetuoso y como nada que se hubiera visto antes en Centroamérica o quizá en el continente entero. Pero al mismo tiempo mantiene una mitología tan conocida, tan gastada incluso, y se sustenta de una ideología populista tan vieja como peligrosa.

Mantener los logros y expandir sobre la fundación creada por Bukele requerirá brindarles institucionalidad, cimientos capaces de hacerles superar la figura de Bukele, reproducir su liderazgo, mejorar el accionar del partido y aplacar las faltas, que tampoco han sido pocas aunque sí menos notables por la calidad de los logros.

Podría incluso tomar una hoja del manual de las dictaduras militares salvadoreñas del siglo pasado, que cambiaban de regencia, pero nunca atentaban contra la asunción fundamental del régimen militar, lo que hizo sobrevivir a esa oligarquía más que cualquier otra dictadura sin una singular figura monopolizando el espacio político.

Sin ese trabajo esencial, una vez se aparte Bukele del poder, sólo quedará la nostalgia en el mejor de los casos, la ignominia en el peor.

II. Brasil entre sombras judiciales y tensiones geopolíticas

Por Ángel N. Salas | Perú

Uno de los tantos puntos de la política del presidente Trump con nuestro lado de América se encuentran en sus interacciones recientes con la república federativa del Brasil, motivados principalmente por la posición ideológica del país frente a la figura de su actual mandatario, Luiz Inácio da Silva, quien ha dirigido una persecución del defenestrado y controversial expresidente Jair Bolsonaro, el cual fue judicialmente sentenciado a un arresto domiliciario.

Siendo seguramente la razón real por la cercanía del último con los republicanos estadounidenses, especialmente con Donald Trump han vuelto su proceso más dramático, y, creando la tensión diplomática se ha traducido además de tarifas en diversos intercambios agresivos o pasivo-agresivos entre Brasil y Washington.

Uno de los motivos de esta controversia es que además de ser un gobierno con una posición ideológica poco amigable a Washington es la asociación del Brasil con el bloque BRICS, un pretendido bloque alternativo contra la hegemonía que se traduce en un fondo de cooperación económica con muchos altibajos —no es necesario tocar las fricciones notorias entre China e India — ya que Brasil desde decadas atrás exporta y genera ganancias con mercados africanos y asiáticos (especialmente en Oriente Medio) además de claramente el sudamericano. Lula además es una de las figuras militantes en desdolarizar las economías del bloque y amistosas con la misma.

También la ambición de Lula está en posicionarse como el líder de la izquierda americana, aunque ese mismo financiamiento y apoyo a otros regímenes no es recíproco. Véase el caso omiso hecho hacia Caracas en sus intentos de aliviar tensiones o llegando a imponer tarifas en productos brasileños. Esto más que ayudar regionalmente le ha causado un efecto colateral, puede mencionarse como el cambio de régimen de Argentina ha contribuido al enfriamiento de relaciones entre ambos. Súmese a ello los rumores que Bolsonaro está buscando refugio en la embajada peruana, como un castigo por cancelar la colaboración del caso Lava Jato y refugiar a la ex primera dama Nadine Heredia.

Eso también ha impactado domésticamente, donde la situación es más compleja. Aunque es cierto que Lula es la figura del PT no quita que tanto por la edad como por lo diverso del partido (con facciones tan variopintas como socialdemocracia progresista a izquierda revolucionaria) el gobierno haya quedado más relegado a la inercia burocrática.

Siendo el personaje principal de la trama el juez Alexandre de Moraes, que se estableció como cabecilla de una «dictadura judicial» (o coloquialmente en portugués denominada juizocracia), donde los jueces controlan la política y los partidos y sus dirigentes dependen de ellos. Moraes es, en realidad, el mandatario en la sombra del gobierno de Lula, el cual usa las herramientas del Estado para marginar a su oposición tanto dentro del partido como sus rivales y que ha intentado implementar medidas de vigilancia en masa que suelen ser burladas gracias a las carencias infraestructurales del Brasil.

Mientras que el petismo es tuerto, las cabezas de las derechas brasileñas llegan a ser ciegas, ese es el caso de la retórica de Bolsonaro, el cual sin dudarlo ha buscado perfilarse como liberador desde su exilio miamense, aunque se nota que es más que nada útil a los intereses de Marco Rubio, personaje sospechoso desde diversos ángulos. Lo cual choca porque Bolsonaro, incluso al haber sido como presidente muy cercano (sacrificando aspectos soberanistas de su programa, como las reinvindicaciones de la otrora junta militar) a Washington mostró autonomía en su gobierno, fácil demostración es su apoyo al BRICS.

Siendo tal vez el mérito actual de las derechas brasileñas la oposición férrea a Moraes e incluso llegar a recolectar firmas para comenzar un proceso de destitución y el obstruir la discusión de medidas judiciales contra Bolsonaro.

Mientras que las tensiones siguen en vilo el impacto de las mismas a Brasil a la región y el mundo son indiscutibles , especialmente por la ironía que la comunidad puramente hispanoamericana se ha construido infraestructuralmente por el PT, una agrupación que en un grado menor o mayor está en contra de nuestra sociedad y cultura , tanto en el Brasil como entre sus aliados regionales. Esas crisis políticas deben recordarnos al sueño y reinvindicación del pensador católico Galvao de Sousa, que buscaba crear el entendimiento entre la América española y la lusitana para así tanto frenar las aspiraciones geopolíticas yanquis como las otras mundialistas, de las que somos sujetas desde nuestro propio nacimiento, desde nuestras propias tradiciones políticas.

III. Después de Trump no hay MAGA

Por Javier Jové Morate | España

Mientras estamos asistiendo a algunos de los momentos de mayor cambio en la historia del país norteamericano, muchos no han tardado en darse cuenta por un lado la avanzada edad del mandatario estadounidense y la realidad que esta es su última legislatura como presidente de los Estados Unidos. Y es en este contexto en el que tan pronto como ganó no se tardó en hacer videos, artículos o tuits de especulación sobre el posible siguiente candidato de lo que viene a ser el movimiento MAGA encabezado desde 2015 por Donald Trump y la realidad es que, ninguno de los nombrados es indicado para ser el reemplazo de Trump y el que lleve este movimiento a una nueva época, lo que se desarrollará más adelante.

Entre otras cuestiones, cabe destacar el personalismo en torno al cual gira todo este movimiento de una forma rara vez viste en las sociedades anglosajonas y más propias de las hispanas y mediterráneas. En los ojos del votante medio MAGA, es Trump quien ha creado el movimiento, quien le da vida, quien le da legitimidad y no el Partido Republicano, ni las diferentes personalidades que le rodean o los reporteros y periodistas que puedan tener a su favor.

En general en estos movimientos de carácter populista es realmente difícil crear un movimiento que sobreviva y sobretodo prospere la desaparición del líder que lo creó, pero es que también es complicado que genere la estabilidad fruto de las promesas que da al electorado y simpatizantes, que Trump sea la figura líder de MAGA no hay más que remitirse a todo ese elenco de gente que lo rodea.

Aunque ésta gente critique ciertas políticas del presidente, al final éstas se achacan no a un fallo personal del líder, sino a gente mala que le rodea y la culpa rara vez es del líder (véase cualquier entrevista que realiza el periodista Tucker Carlson o Steve Banon y lo que dicen del movimiento o de Trump en cuanto tienen la oportunidad). Pese a que no se dice abiertamente, se puede entrever una clara deferencia a Trump y hasta gente que hace poco más de un año declaraba que era impresentable su candidatura por el Partido Republicano ahora no paran exigir la total obediencia a este y la continuación de campañas como las de apoyo a Israel y bombardeo a Gaza o a Irán.

Muchos nombres han surgido como potenciales sucesores al trumpismo, algunos son candidatos poco serios y otros, como el vicepresidente Vance, ahora gozan de la empatía tanto del presidente como de la mayor parte del público pro Trump, no obstante, esto no era así tan solo hace unos pocos años que se autodeclaraba como alguien que nunca votaría a Trump, ni que decir del gobernador de Florida de Santis que intentó disputarle la presidencia, o el de Texas que ahora se declara parte del movimiento MAGA.

Toda esta gente en cuanto tenga la oportunidad se distanciará de lo que ha sido Trump, porque la verdad sea dicha: el Partido Republicano, como tal, nunca ha estado a favor del trumpismo y es realmente difícil afirmar que el fenómeno MAGA sea asociable a algún movimiento del Partido Republicano en particular. A muchos les gusta hablar del Tea Party como una suerte de predecesor, sin embargo parece tratarse más de un movimiento a favor del pequeño estado, menos impuestos y general una visión si bien conservadora muy dentro de la línea de lo que el partido Republicano ha venido representando hasta ahora.

En su lugar, el movimiento que comenzó es nuevo y la verdad, representa más bien los cambios que lleva sufriendo la sociedad americana ante la globalización liderada por ella. Lejos de esas promesas de progreso ilimitado lanzada por gurús liberales de los 90 y los 2000, se ha demostrado que en cuento a riqueza material, los estadounidenses promedio han estado sufriendo un progresivo empobrecimiento y una menor capacidad adquisitiva, al menos en cuanto a temas como la educación, la vivienda o los alimentos.

Trump prometió cambiar este sistema por uno anterior a los 80 en el que las industrias se establecían en Estados Unidos y lo que primaba ante todo no eran tanto los conflictos externos como los intereses de los estadounidenses. Hasta qué punto esto es sincero por parte del mandatario o si es siquiera viable es otra cuestión, lo relevante es que es una propuesta que ha resonado mucho, tanto, que está cambiando por completo el mapa político del país, y las antiguas élites de los partidos republicano y democráta gradualmente van quedando más desacreditas y probablemente en un futuro no muy lejano veremos un cambio radical de política demócrata en torno a un modelo socialista y de carácter en lo internacional menos pro-occidental, como sugiere la victoria del político socialista Mamdani como candidato demócrata para la alcaldía de Nueva York.

La pregunta es, si este auge populista encabezado por Donald Trump seguirá por las mismas líneas que hasta ahora una vez deje el poder. Ante esto, solo hay que decir que es un movimiento marcadamente personalista y que buena parte de la gente que lo rodea se adhieren nominalmente a este movimiento pero en el fondo no creen en él, o al menos preferirían una línea más liberal en lo económico y un relajamiento de lo que algunos llamarían batalla cultural.

No ayuda que Trump sea una persona notoriamente difícil con la que trabajar y que tiende a pegar bandazos y predecir lo que vaya hacer de una semana a otra es prácticamente adivinar. Los movimientos caudillistas, muy frecuentes en el mundo hispano, no se caracterizan por su longevidad una vez desaparecido el líder en torno al cual se fundó. Incluso cuando consiguen aguantar se puede observar una pérdida notable del dinamismo y de la popularidad de la que gozó cuando el líder estaba vivo, véase por ejemplo, el caso de Venezuela con y tras Hugo Chávez.

IV. La llanura y su ley: génesis de un espíritu indómito

Por Giorgio Belfiore | Perú

Hay tierras que no admiten amos. En Venezuela, esos territorios son los llanos, sabanas interminables que, desde Apure y Barinas hasta Guárico y Portuguesa, han forjado generaciones de hombres y mujeres para quienes la independencia no es un sueño político, sino una forma natural de existir.

En el llano, el horizonte no tiene paredes. El caballo es prolongación del cuerpo; la lanza, prolongación del brazo. Allí la autoridad no se impone por decreto: se gana en la carrera, en el combate y en la palabra dada.

En los llanos coloniales, la vida era dura y autónoma: vaqueros que vivían armados para defender su ganado, comunidades alejadas del control efectivo de Caracas y una economía que dependía más del trueque y la caza que de las rutas oficiales. Ese aislamiento cultivó un espíritu refractario a la obediencia ciega.

Francisco de Miranda, mucho antes de que las lanzas llaneras cabalgaran para Bolívar, ya intuía el valor de esos hombres: «En estas tierras vastas y abiertas, los hombres que las habitan llevan en su espíritu la semilla de la libertad, pues su vida sin cadenas les enseña a no doblarse ante la opresión». Esa imagen parecía hecha a la medida del llano, donde la llanura abierta y el cielo inabarcable reforzaban la idea de que ninguna autoridad terrenal debía encadenar la voluntad.

Del llano a la epopeya

Cuando Bolívar regresó tras la caída de la Segunda República en 1814, comprendió que sin el llanero no habría victoria. En Apure encontró a Páez y a sus jinetes, capaces de cruzar ríos crecidos, cabalgar jornadas enteras con una ración mínima y descargar cargas fulminantes que deshacían columnas realistas.

La batalla de Las Queseras del Medio (1819) condensó ese espíritu. Apenas 153 llaneros desmontaron a toda una división española con una maniobra que todavía se estudia en academias militares. No fue una victoria de recursos, sino de audacia.

Otras tierras abiertas del continente compartieron esta capacidad. Las pampas argentinas, cuna de gauchos y milicias a caballo, dieron a San Martín la movilidad y dureza necesarias para su campaña libertadora. Pero la comparación se agota rápido: en los llanos venezolanos, la guerra se volvió una prolongación de la vida diaria, no una excepción. Aquí, el combate era casi una faena de ganado, y la independencia, una prolongación natural de la autonomía personal.

El ethos del llano

La figura del llanero trascendió la independencia. Su desconfianza hacia el centralismo alimentó revoluciones como la Guerra Federal y marcó la política venezolana durante décadas, en las que caudillos de origen llanero —desde Páez hasta Zamora— reclamaban que el poder debía adaptarse al pueblo y no al revés. Este espíritu no era mero capricho personal, sino el reflejo de un orden natural aprendido en la sabana: un mundo donde la palabra pesa más que la firma, y donde la autoridad se gana demostrando valor, lealtad y competencia, no imponiéndose por jerarquías abstractas.

Hoy, aunque los llanos hayan cambiado y la ganadería conviva con la modernidad, esa identidad persiste en la música recia, en el joropo que celebra la vida nómada, en las faenas de ordeño al amanecer y en el orgullo silencioso de quienes siguen mirando el horizonte sin muros. El llano no sólo forjó guerreros: forjó una noción de libertad que se respira, se cabalga y se canta. Esa libertad no es la anarquía del caos, sino una autonomía consciente, arraigada en la responsabilidad individual. El llanero se sabe dueño de sí mismo y de sus actos, y por eso puede pactar, pero nunca someterse.

V. Venezuela or Gunfight at the O.K. Corral

Por Alejandro Perdomo Fermin | Venezuela

El pasado siete de agosto de 2025, la fiscal general Pam Bondi anunció que se dobló la recompensa por la información que lleve al arresto del señor Nicolás Maduro Moros. En enero se había tomado esta acción, poniendo precio por la cabeza de Maduro en 25 millones de dólares. Hoy la supuesta recompensa es de unos 50 millones de dólares, superando algunas figuras del crimen y del terrorismo internacional.

Esto para el realista político debería tener escasa o nula importancia, pues las relaciones entre Estados pertenecen a los Estados y no a los indíviduos, ni a las organizaciones criminales o maquinarias de guerra, aunque todas éstas puedan tener influencia en los engranajes gubernamentales. Nadie, por supuesto, va a reclamar 50 millones de dólares porque no hay forma, salvo que otro Estado esté dispuesto a ello, de «extraer» (utilizando el ridículo lenguaje empleado por los periodistas y vendedores de humo de la comunidad venezolana en los EE. UU.). El gobierno de los Estados Unidos de América sabe que no necesita ofrecer 50 millones de dólares porque, primero, es la potencia hegemónica del mundo y del continente americano, del que se proclama protector y paladín.

Los «narco-states» tienen la particularidad de tener unas relaciones concretas con el narcotráfico, pues éstos parasitan o coexisten con el gobierno y forman, como maquinas de guerra, parte del engranaje. Mueven el sistema. No en todos los casos es igual, pues en México, pese a la guerra contra el narcotráfico, se coexiste de facto con el mismo. Aunque fuera de la pantomima de lucha contra las drogas, haya una interconexión y unos vínculos que exigen de cierta clarividencia para observarlos.

En Colombia, en un punto de la guerra contra las drogas y el plan Colombia, estuvo dentro de las finanzas e incluso en la política emergente, siendo ocasionalmente (cosa que la CIA y la DEA sabían) un aliado contra la guerrilla. En otros casos, cuando no hay realmente un Estado, se tratan de dinámicas posestatales (e incluso preestatales, si tomamos ne cuenta el caso de Afganistán) donde el narcotráfico no es realmente una práctica punible, más allá de las implicaciones morales.

Por ejemplo, recordaba Escohotado en su obra Historia general de las drogas que exceptuando «lo acontecido en China, y la fugaz prohibición del haschich en Egipto decretada por Napoleón, durante el siglo XIX puede decirse que sólo el alcohol y, en segundo término, el éter sugieren medidas de control». No solía ser controlado, sino que el consumo de drogas (y en cierto punto, su distribución) estaban arraigados en algunas sociedades y fue en Egipto, con la expedición napoleónica, donde se llevó a la prohibición del hachís. Tuvo que entrar una potencia exógena, pues en la mentalidad del local no había motivos para su prohibición. Incluso en la Europa protestante, representada por Inglaterra y los Países Bajos, y en una heterodoxa Portugal, el mercado de opio era lucrativo y casi que podríamos hablar de la East India Company como la primera organización masiva de narcotráfico. Recuerda Escohotado:

Por entonces los ingleses habían arrinconado con diversas medidas al competidor portugués, y eran los principales proveedores del mercado chino. Desde 1779, el suministro de materia prima es un monopolio para la East India Company, que por concesión real explota grandes plantaciones de adormidera en Bengala, donde sus botánicos han desarrollado nuevos procedimientos para producir opio. Con el tiempo se unen a Inglaterra otras potencias, sobre todo Holanda y Estados Unidos, estos últimos usando al principio opio proveniente de Turquía. Luego se incorporarán algunos inversores franceses. Hacia 1840, los norteamericanos hacen un 10 por 100 del contrabando y los franceses un 4 por 100, si bien compran la materia prima en India.

En fin, procuraremos no desviarnos de la cuestión principal: Venezuela. Podría tratarse de un Estado parasitado por el narcotráfico, puede que exista un Cartel de los Soles pero la verdad detrás del asunto, más allá de la fachada criminal que quieran darle en el exterior (como si no es suficientemente malo e inmoral ser una tiranía de esa calaña), es que Venezuela todavía conserva las características de un Estado (en desintegración, sí) y que en esta dialéctica de Estado, en su progresivo intento de supervivir, ha adoptado prácticas de carácter aestatal, superadoras del carácter normativo del Estado.

Así, vemos un Estado que ha desbandado de facto a sus Fuerzas Armadas convirtiéndolas en un cuerpo partisano, que se vale de grupos paramilitares como los colectivos, que depende de sindicatos y grupos guerrilleros en las regiones fronterizas, que explota el oro a partir de grupos irregulares y que se defiende internacionalmente con la ayuda de empresas como Chevron, a la vez que declaran la guerra a Exxon. Esta última amparada por Guyana, el archienemigo de Venezuela. Todo esto cuesta procesarlo y resulta difícil a la hora de llevarlo, o dirigirlo, al hombre cotidiano. Es mucho lo que hay que decir sobre el chavismo institucionalmente hablando.

El problema es que desde el punto de vista internacional, ya que todavía la sociedad de Estados (aunque poco a poco muere el paradigma), existe y los Estados son las principales formas políticas del presente, por lo que es irrelevante (más allá de la propaganda, de la moral, del chivo expiatorio, etcétera) denunciar al chavismo como una organización criminal. Las organizaciones criminales se procuran un lucro y sus prácticas feudales, gremiales o lo que fuere, son tan sólo mecanismos de enriquecimiento. Su uso de la violencia, motivado por fines crematísticos, carece de la explicación racional del Estado moderno. El narcotráfico es violento, como también es violento el depredador pero eso no significa que estén al nivel de la racionalización estatal. Puede haber violencia antropológica, puede haber violencia estatal. Hay violencia racional y hay violencia irracional.

Es decir, que pierde todo sentido tratar de encasillar al chavismo en organización criminal (y ofrecer millones de dólares por los cabecillas del cártel) cuando, en realidad, estamos ante una dictadura soberana instaurada desde el año 1998. Es una organización, sí, pero de partidos, de grupos organizados de partisanos, de paramilitares y con metas revolucionarias, pues el fin no es lucrarse de los restos del Estado venezolano, de la desestabilización, de las drogas, sino permanecer en el poder indefinidamente para cumplir una agenda revolucionaria.

Aunque los reinos sin justicia, decía Agustín, son bandas de bandidos, eso no significa que se trate tan sólo de una cuestión moral, pues no es que el Estado sea criminal (porque el Derecho internacional es una panacea, una gran mentira) y que haya Estados respetuosos del Derecho y otros no, sino que hay Estados capaces de imponerse y otros no. El chavismo, cártel o no, está al frente de un Estado y no bastan recompensas, no bastan sanciones, no bastan acusaciones ni despliegues navales al Caribe para operaciones antidrogas. Las drogas son lo de menos en el asunto y espero que no se nos malinterprete, pero el chavismo ha nacido como una fuerza de conquista del Estado, como aquella élite de la que el bolchevismo habló, como esa fuerza disciplinada que toma y conserva el poder. Es un asunto de poder y si hay drogas, armas, contrabando, lavado de activos y lo que fuere, de por medio, es porque eso es un medio.

Volver a la estrategia fallida de la primera administración Trump es sólo un síntoma (que la gente carente de las herramientas del estudio de la geopolítica ve como un cambio de tono) del profundo desconocimiento de la situación venezolana y de la incapacidad de brindar una salida al fenómeno chavista, a la crisis venezolana. Hagamos de una dictadura con perfecta continuidad un cártel, ¿qué puede salir mal? Absolutamente todo. En los ochenta, llamaron narcotraficante a su títere Noriega e invadieron Panamá. Quizás fue una decisión correcta pero nadie lo vio de esa manera. De hecho, fue una decisión criticada internacionalmente. Aunque claro, a los Estados Unidos de América no le importa, ni tiene que importarle. Son las armas, no lo que la ONU piense.

Por supuesto, aquí influyen muchos factores: 1) la existencia de una organización política (el chavismo) con más de 25 años continuos en el poder, 2) una organización política contraria (la oposición venezolana) dividida, desconectada y con una racha de derrotas, 3) un gran Estado, como el caso de EE. UU., que se niega a intervenir por los costes logísticos, económicos y morales que puede implicar una acción militar de esta índole, 4) la generación de otra crisis regional que indudablemente será una guerra civil, pues el chavismo ha advertido desde el primer día que nunca dejará el poder y que derramará sangre si es posible. Si Maduro se negara, Santana se alzaría contra Maduro, contra la oposición y contra cualquier fuerza de ocupación, 5) la ambivalencia, en parte por ignorancia y desconocimiento, en la política exterior. Intercambios de rehenes, vuelos de deportación, licencias petroleras y otras tantas concesiones a pesar del tono hostil que hay a nivel institucional.

Vivimos, ciertamente, en una época donde el paradigma estatal es superado poco a poco (pese a verlo resistirse) y no es raro que, dentro de todo este proceso de superación del Estado, veamos fenómenos como el afgano o el venezolano, que parecen raros o contrarios a la naturaleza del Estado. Veámoslo así: en Venezuela gobierna, pues, una banda de matones revolucionarios (con un armazón leninista, aunque en la práctica es un anarquismo gamberro de pistolero), apoyado por los sectores más retardatarios del pueblo, por ciertos conglomerados económicos, por bandas armadas y grupos paramilitares.

EL chavismo gobierna para sí mismo, hace lo necesario con su desgobierno para mantenerse en el poder y vende una propaganda exitosa internacionalmente. Los cubanos son niños de a pecho. Incluso los talibanes, con su perspectiva reaccionaria del gobierno y la administración, son tontos frente a la camarilla de los hijos de Chávez. El chavismo explota las contradicciones entre paradigmas, entre la era estatal y la no estatal. Es antiimperialista pero entiende la necesidad de los imperios. Aprieta y suelta la correa cuando la situación lo amerita. El señor Trump, ya con dos gobiernos, no ha entendido la naturaleza del chavismo y de allí su ignorancia, a pesar de tener uno de los Cuerpos diplomáticos más preparados del mundo, la más grande agencia de inteligencia del mundo y todo lo necesario para poner y deponer gobiernos. Hasta lo que ha logrado es vender un letrero con recompensa viendo que sheriff lo compra. Otra de las falsas victorias diplomáticas de una administración comprimida por las contradicciones, por una administración que no sabe si continuar por la vía del atlantismo o del aislacionismo. Mientras tanto, la nomenclatura chavista continúa perpetuándose en el poder y los venezolanos, por otro lado, viendo quién cobra.

Los venezolanos quieren ver al caudillo caribeño de Miraflores en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos pero, pese a la creencia contraria, esa no es la vía. No van a extraerlo, no caerá por una operación de la DEA. No es un Noriega y Venezuela no es Panamá. No es cuestión de volver a los cárteles grupos terroristas, ni de parar el flujo de fentanilo. Éstos nunca dejarán de entrar en los EE.UU. porque el contrabando (el mercado negro) está ligado a las dinámicas mercantiles. No es realista vender a un régimen caracterizado por su hiperpolitización e ideología, con una revolución en proceso, como un cártel. Los cárteles caen cuando deje de fluir el dinero. Si en Venezuela el dinero deja de fluir, si no hay cultivos, si los aviones no salen, el chavismo continuará. Confundimos dinámicas y pagamos caro el error.

VI. Una mirada a la inmigración venezolana en el Perú

Por José Alfredo Paniagua | Venezuela

Cuando en 2017 me vi obligado a dejar la patria, mi destino parecía ya sellado: desembocar en las antiguas y venerables tierras de Pachacútec, Pizarro, Sánchez Carrión y Grau; en las regiones míticas de Manco Cápac, donde el dios Inti reinaba como centro de la cosmovisión incaica. Era una tierra atravesada por tradiciones milenarias, desde la sierra hasta la selva, pero también marcada por las huellas recientes de una centralización limeña que, como un pulso constante, ha repercutido en el desarrollo y en las tensiones que todavía se sienten hasta el día de hoy.

Este territorio, que por la historia y la geografía nos enlaza con los herederos de los ideales bolivarianos, guarda una relación ambivalente con la figura del Libertador. Aun así, su presencia se hace sentir: en Pueblo Libre, en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú —espacio que Bolívar frecuentó en su tiempo—, donde se reunió con su maestro Simón Rodríguez y con otras figuras señeras de la independencia sudamericana; o en la imponente estatua del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, erguida con esplendor en el Circuito Mágico del Agua, recordándonos la fraternidad de nuestras gestas libertarias. Todo ese imaginario fantástico de guerreros y estadistas venezolanos proyectados en la memoria pública despierta en mí un orgullo que no se apaga jamás.

He aprendido a amar esta segunda patria que me acogió con sus veranos de cielo inclemente y sus inviernos húmedos, con sus amistades sinceras, sus reliquias históricas, su gente y su cocina. ¿Cómo no rendirse ante el embrujo de un ají de gallina o un ceviche bien servido un domingo cualquiera? ¿Cómo no dejarse envolver por la calidez de caminar por el Centro de Lima, recorrer los jirones Quilca y Camaná en busca de tesoros bibliográficos, o detenerse frente a la estatua ecuestre de San Martín, otro prócer mayor de nuestra América? Es en esos instantes —entre la nostalgia de lo dejado y la gratitud por lo hallado— donde se entreteje mi vivencia de inmigrante: la certeza de que, aun lejos de la tierra natal, uno puede echar raíces en suelo ajeno sin dejar de honrar el lugar de donde proviene.

Toda esta travesía, que me ha permitido recorrer los vestigios vivos de la Historia del Perú, encuentra también cauces menos luminosos. Porque, así como se heredan las glorias, también se trasladan —como nubes oscuras empujadas por el viento— los males y la vileza humana. Resulta paradójico: un gentilicio que, durante décadas, fue respetado y estimado en buena parte del continente, ha debido resistir embates constantes de una minoría ruidosa de furibundos «antivenezolanos», alimentados por el combustible del prejuicio y amplificados por ciertos titulares sensacionalistas. Basta encender el televisor o recorrer las redes para toparse con frases que se repiten como un mantra acusador: «Venezolano asesinó a balazos…», «Venezolana es arrestada…», «Pandilla de venezolanos…».

A menudo, el recurso fácil de etiquetar como «plaga extranjera» a un grupo entero de personas opera como una cortina de humo, desviando la atención de otros problemas nacionales más graves o estructurales. Y, sin embargo, sería injusto negar que con la llegada de cientos de miles de compatriotas también desembarcó una fracción nociva que encontró en el territorio andino un nuevo escenario para el delito. No fueron la mayoría, pero su accionar ha dejado cicatrices en la percepción pública, empañando los esfuerzos de integración y oscureciendo la imagen de quienes hemos venido con la voluntad de trabajar y construir.

A comienzos de la migración masiva venezolana, por los años de 2016 a 2019, se registraron más de 5.500 denuncias contra ciudadanos venezolanos, representando más del 50 % de las denuncias contra extranjeros, principalmente por violencia familiar, delitos contra el patrimonio, lesiones y homicidios. Y en mayo de 2019, el número de venezolanos encarcelados creció de 37 a 364, en su mayoría por robo agravado.

Ese mismo año se impulsaron diversas operaciones destinadas a la desarticulación de bandas criminales. Como resultado, la Policía Nacional logró desmantelar cerca de veinte organizaciones integradas por ciudadanos venezolanos, entre los cuales figuraban miembros del temido Tren de Aragua. El episodio más contundente ocurrió durante una redada masiva en Punta Negra, donde fueron detenidas 124 personas —114 de ellas de nacionalidad venezolana— y se incautaron armas de fuego, estupefacientes y otros elementos vinculados a actividades ilícitas como la prostitución, el narcotráfico y delitos conexos. A raíz de este operativo, y ante la creciente preocupación por la presencia de redes criminales extranjeras, en enero de 2020 se creó la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera (BEICCE), destinada a combatir de manera focalizada este tipo de amenazas.

Algunas autoridades de la policía nacional, afirman que la inmigración venezolana acrecentó los robos y delitos en distritos del llamado «Cono Norte», en distritos reconocidos por sus tasas de criminalidad, incluso antes de la llegada de los ciudadanos venezolanos. Tales como Comas, Independencia, San Martín de Porres o Los Olivos. No obstante, el sur también se ha visto azotado por esa marea delictiva, especialmente en zonas como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos.

Aunque para muchos peruanos resulta fácil concluir que las extorsiones, robos y asesinatos son casi en su totalidad obra de inmigrantes, las cifras cuentan otra historia. En 2023, 98 de cada 100.000 venezolanos fueron denunciados por delitos patrimoniales, frente a 412 peruanos; y 18 de cada 100.000 venezolanos por delitos contra la libertad, frente a 111 peruanos. En términos proporcionales, la incidencia delictiva atribuida a ciudadanos venezolanos es claramente menor.

Esto demuestra que, pese al estruendo amarillista de ciertos titulares, la realidad estadística contradice el estigma. Tal diferencia es coherente si se tiene en cuenta la composición demográfica de la comunidad venezolana en el país —predominantemente joven y en edad productiva— y revela que el odio extendido responde más a una evasión de la realidad objetiva que a datos verificables. Se alimenta, además, de un nacionalismo trasnochado que, bajo la apariencia de cohesión frente a las dificultades, termina desviando la atención de los problemas estructurales que aquejan a la patria de Sánchez Carrión.

El peruano, hombre en esencia laborioso y de trato afable, no está exento de los males que aquejan a toda Hispanoamérica. Entre ellos, persiste la tentación de esa llamada «viveza criolla» —herencia común de nuestras repúblicas— que, como un veneno sutil, corroe la ética y debilita el espíritu cívico. En el Perú, como en Venezuela y en cualquier otra nación, existen elementos sociales peligrosos que amenazan la seguridad y la convivencia de todos. No se trata, por tanto, de una responsabilidad exclusivamente venezolana, sino de la consecuencia de una carencia prolongada de estrategias eficaces por parte del Estado para enfrentar, de manera decidida y sostenida, los fenómenos delictivos que han venido desarrollándose.

¿Significa esto que el venezolano en el Perú es un caudal inagotable de virtud? Desde luego que no. También es posible advertir comportamientos irritantes y poco cívicos, como el uso de música o conversaciones a alto volumen en espacios públicos o residenciales, reflejo de una pobre cultura urbana por parte de ciertos autodenominados «venezolanos», más preocupados por proyectar una imagen de «lacras» —en su sentido de jactancia— o de «comérsela» —expresión coloquial de altanería— que por integrarse respetuosamente al entorno. Sin embargo, otros han sabido destacar en ámbitos académicos y profesionales: en colegios, universidades, institutos y centros de trabajo. No pocos han encontrado en el Perú un espacio para formar familia, contrayendo matrimonio con mujeres peruanas —«hijas del sol», como las llamaba el Libertador—, fortaleciendo así un lazo humano y cultural que trasciende las fronteras.

Por otro lado, continuando con nuestra disección estadística, hemos de aclarar los siguientes beneficios de la inmigración venezolana en el Perú.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que, con políticas de integración adecuadas, la comunidad venezolana podría contribuir hasta un 4,5 % del Producto Bruto Interno peruano para el año 2030.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los venezolanos inyectarn alrededor de 500 millones de dólares en la economía peruana durante 2024, lo que representa aproximadamente el 1,35 % de la recaudación total de impuestos del país. De esos ingresos, el 96,1 % permanece en Perú mientras que solo el 3,9 % se envía como remesas al extranjero —una práctica recurrente—.

Y si se lograra la regularización migratoria de todos y su incorporación al empleo formal, la contribución podría elevarse a cerca de 800 millones de dólares al año —equivalente al 2 % de los ingresos fiscales—.

Otras características puntuales de estas ventajas —las cuales casi nunca se nombran, porque no conviene con la narrativa que nos vende como «chivos expiatorios»— son la de una marcada y permanente juventud, cerca del 70% en edades laborales, entre los 15 y 59 años, lo cual es una gran respuesta ante la duda del «¿qué harán los chamos?». También tenemos el dominio, por ejemplo, en cuanto a la posesión de estudios superiores, con los venezolanos liderando con 39% frente al 31% de los peruanos.

Pero, siempre hay problemas que persisten y aún no se hallan soluciones, como la presencia masiva de venezolanos en el rubro informal, conformando una estadística del 71% frente al 64% de los peruanos. Eso puntualiza que el año anterior (2024), probablemente, menos de 59.000 venezolanos tenían una «chamba» formal. Y, por si fuera poco, ante algunas acusaciones de que el venezolano roba masa salarial frente al peruano, el venezolano gana, en promedio, menos de 29% a diferencia de los trabajadores peruanos.

Aun así, la presencia venezolana ha dinamizado ciertos sectores demográficos y económicos, al tiempo que ha propiciado una fusión entre tradiciones loables y costumbres propias del Perú. En este hermoso vínculo de fraternidad hispanoamericana —que nos recuerda que, más allá de los acentos y las banderas, compartimos una misma raíz— se teje una convivencia que, en sus mejores expresiones, nos vuelve más humanos a ambos pueblos.

¿Cómo no sentirse agradecido con el país incaico? Tierra que acogió a próceres venezolanos-peruanos como el General José Trinidad Morán, cuya dimensión heroica se dejó sentir desde El Tocuyo hasta Arequipa, donde entregó su vida por la causa republicana del Perú, a pesar de los lamentos de su pueblo y su gente. También aquí cursó estudios en la Escuela Militar de Chorrillos el General y Presidente de la República Marcos Pérez Jiménez, abrazando la patria de Sánchez Cerro y Manuel Odría, maestro del tachirense.

Y, a pesar de los odios crispados, aún puedo ver a venezolanos y peruanos reír juntos, compartir el fútbol que cada tierra siente como propio, festejar y bailar cada noche. Creo en la fraternidad de estos pueblos liberados por el mismo acero caraqueño, aunque algunos intenten distorsionar esa imagen. Las naciones bolivarianas no deben permitirse el odio mutuo ni ahondar grietas, sino estrechar lazos y cooperar para que su destino común sea más grande que sus diferencias, en la persecución de ese propósito de convertirse en el farol del Nuevo Mundo.

En momentos tan delicados para la política peruana y venezolana, esta pieza busca invitar a reflexionar sobre nuestros roles lejos de la patria y, a la vez, presentes en ella. Yo guardo al Perú en alta estima, porque fueron Lima, el Metropolitano y las calles del Centro las que me educaron; fue el trajín de las combis mi verdadera universidad. Miro con respeto a esta tierra que debe hallar sus caminos de mejoramiento y enaltecimiento, sin renegar jamás de sus procesos históricos, sino integrándose al gran árbol de la comprensión histórica y asentando las bases de una identidad patriótica-constructiva.

Extraño la brisa y lo verde de mi hogar, las montañas vivas que me rodeaban, el sol animando los días y las estrellas adornando la noche. Hoy disfruto de las frías noches y del aire árido de Lima que, aunque calificado de «horrible» por Ventura García Calderón, es también señal de que algo debe hacerse en el Perú. Ese es mi acto de amor: valorar esta tierra y ser, con mi ejemplo, prueba viva de que dos naciones pueden hermanarse. Que el acero de Bolívar y la pluma de Sánchez Carrión se fundan en nuestros corazones, y que este sea el inicio de nuevos capítulos para el porvenir americano.

Excelente selección de textos, muchas gracias por compartir.

Maravilloso