Alberto Adriani o el positivismo tardío

Contribución al estudio de su pensamiento

I

Las ideas positivistas se presentan en la historia del pensamiento político venezolano a través de tres etapas, coincidiendo la tercera y última de ellas, por lo mismo la más influyente, con el período de la nación que se conoce como gomecismo;1 se tratan de expresiones políticas que, no siendo formas aisladas de pensamiento, son en realidad el fruto acabado de la preeminencia del paradigma positivista en la reflexión científica y en la forma de analizar la sociedad durante el primer tercio del siglo XX venezolano, entendiendo por paradigma de pensamiento político las formas de plantear y resolver problemas políticos admitidas por una sociedad determinada en un momento histórico dado. Explicar el pensamiento político del movimiento positivista venezolano, entendido como paradigma dominante2 propio de nuestro medio, es necesario para comprender tanto su surgimiento y formulación como su desenvolvimiento en el tiempo.

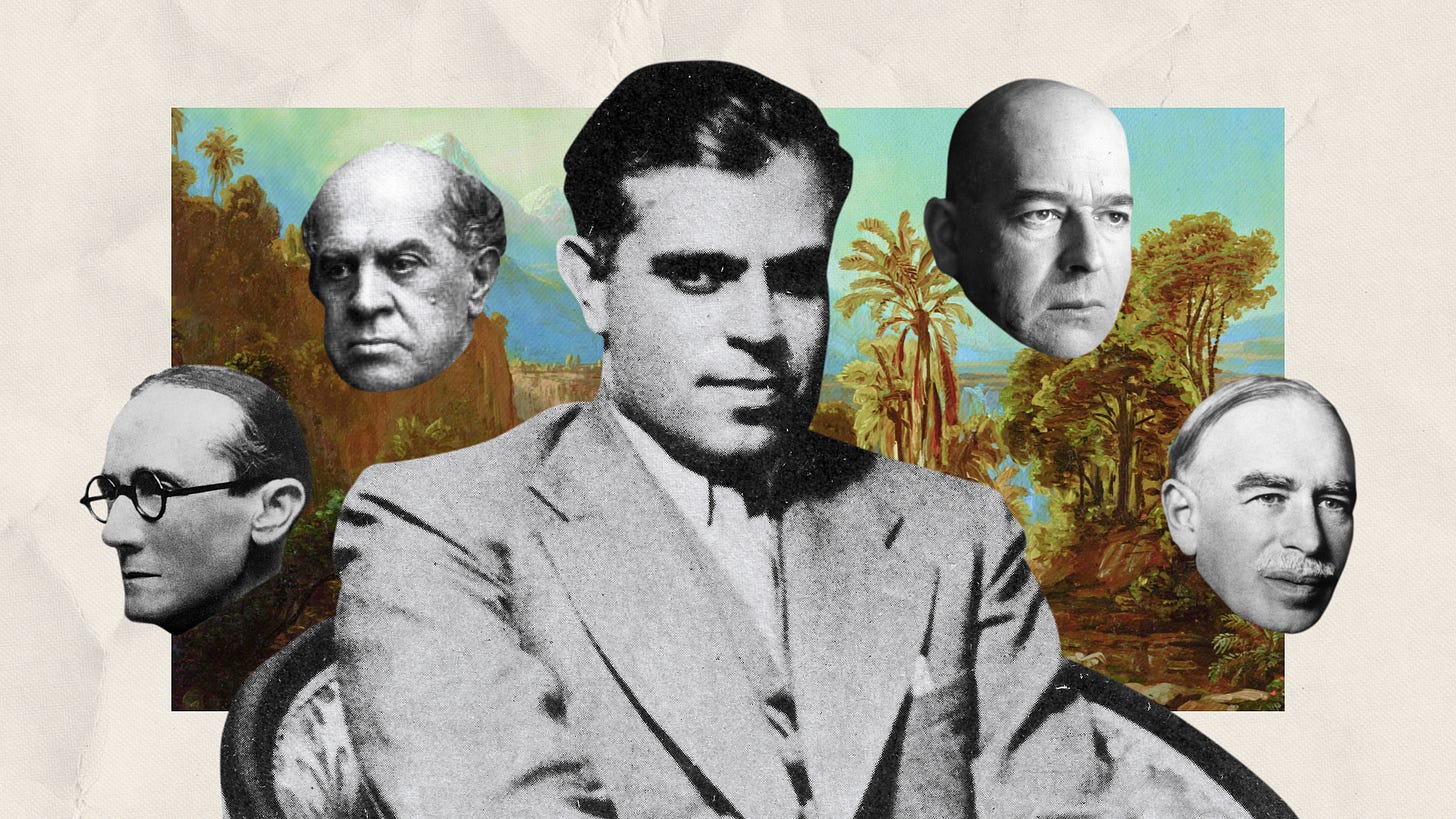

Si se utiliza, además, el término dominante para referirse al pensamiento positivista en Venezuela, es porque se sugiere que dicho paradigma político atiende a las necesidades de una auténtica élite intelectual para contestar preguntas muy concretas en torno a la nación venezolana; élite cuyos miembros destacan por nombres como los Laureano Vallenilla Lanz, José Gil Fortoul, Pedro Manuel Arcaya, entre otros. De modo tal que el positivismo en Venezuela significó, ante todo, un método conveniente de análisis; un pensamiento político propio dotado de originalidad, enraizado propiamente en el acontecer venezolano.3

Alberto Adriani (1898-1936) nace en la localidad de Zea, estado Mérida, durante una época en la que el positivismo comienza a establecerse como paradigma dominante en Venezuela. Con sólo 16 años de edad comienza a escribir sobre el futuro del país, y desde ese momento sujeta la convicción de tener por delante un destino claro y definido. Cuatro años más tarde se instala en Caracas como estudiante de la Facultad de Derecho, pero tras el cierre de la Universidad Central por las manifestaciones contra el Gobierno de Juan Vicente Gómez, decide partir hacia Europa para continuar sus estudios. El tiempo ni se detiene ni se levanta, por lo que el joven tiene que calmar sus ansias y esforzarse por temperar las tormentas que se desean en su espíritu.

Durante sus días en Ginebra estudia con profundo interés a Nietzsche, Fichte, Schopenhauer y Kant. Lee y analiza libros sobre el trópico y el desarrollo de la ganadería y la cultura. Realiza, además, funciones consulares como designado de Venezuela mientras ingresa a los cursos regulares de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad. En 1926 se traslada a Londres para profundizar los conocimientos adquiridos sobre economía y finanzas. Allí colabora activamente con el Dr. Caracciolo Parra-Pérez en la adquisición, por el Gobierno Nacional, del Archivo del general Francisco de Miranda, el cual se creía perdido.

A finales de ese mismo año, Esteban Gil Borges le escribe desde Washington ofreciéndole un cargo en la Unión Panamericana. Adriani lo acepta y viaja a la capital norteamericana, donde se radica hasta comienzos de 1930 cuando retorna a Venezuela. Una vez en el país, propone por primera vez la creación de un Banco Central que coordinara el conjunto de las relaciones monetarias y asesorara la función fiscal. En 1936, tras la muerte del general Gómez y el ascenso de Eleazar López Contreras, Adriani pasa a formar parte de su gabinete y es nombrado inmediatamente como Ministro de Hacienda. El 10 de agosto muere súbitamente en su habitación del Hotel Majestic de Caracas, todo en extrañas circunstancias.

Venezuela perdía, prematuramente, a quien fuese una de sus mentes más excepcionales, adelantadas a su tiempo en una variedad de materias. Su obra, plena de rigor y de análisis, es un vivo reflejo de las contradicciones de la época, y por ello es rica y fecunda para ser estudiada como parte integral tanto del campo de la historia de las ideas venezolanas y el desarrollo nacional.

II

Una de las influencias ideológicas más llamativas de Adriani se trata del matemático, biólogo, historiador y filósofo alemán Oswald Spengler (1880-1936), perteneciente a la Konservative Revolution o Movimiento revolucionario conservador de la Alemania en los años que siguieron a la Gran Guerra.4 Para Spengler, la historia universal consiste en la sucesión de culturas por otras; culturas que son unidades autónomas, independientes unas de otras, que, como entidades biológicas, cumplen un ciclo vital parecido al de cualquier organismo vivo: nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Lo único que tienen en común las culturas son las etapas inevitables del ciclo vital, que si bien difieren de acuerdo al carácter de cada cultura, se repiten con infalible uniformidad. Spengler, pues, elimina de la historia universal la noción de progreso, cosa que lo conduce, necesariamente, a rechazar la idea de una humanidad como forma histórica concreta.5

Pero «la humanidad» no tiene un fin, una idea, un plan; como no tiene fin ni plan la especie de las mariposas o de las orquídeas. «Humanidad» es un concepto zoológico o una palabra vana. Desaparezca este fantasma del círculo de problemas referentes a la forma histórica, y se verán surgir con sorprendente abundancia las verdaderas formas. […] En lugar de la monótona imagen de una historia universal en línea recta, que sólo se mantiene porque cerramos los ojos ante el número abrumador de los hechos, veo yo el fenómeno de múltiples culturas poderosas, que florecen con vigor cósmico en el seno de una tierra madre, a la que cada una de ellas está unida por todo el curso de su existencia. Cada una de esas culturas imprime a su materia, que es el hombre, su forma propia; cada una tiene su propia idea, sus propias pasiones, su propia vida, su querer, su sentir, su morir propios.6

Alberto Adriani es, junto a Mariano Picón-Salas, el primero en exponer las ideas de Spengler en Venezuela.7 Encontrándose de servicio en Ginebra, comenta lo siguiente sobre el sabio alemán: «Spengler es el autor de La decadencia de Occidente. Para él no existe una cultura única, que acumule en el curso del tiempo sus conquistas espirituales, acercándose indefinidamente a la verdad absoluta. Todas las civilizaciones se equivalen, son irreductibles la una a la otra y todas están igualmente destinadas a nacer y perecer. De la una a la otra no hay progreso. La labor del hombre realiza una obra de Sísifo: crear para destruir, destruir para crear».8

Desde joven, Adriani buscó en el pasado las claves para comprender el presente. Un manuscrito suyo de 1920 reza así: «Cuando las grandes naciones pierden sus competidores, declinan rápidamente. Parece que después de dolorosas ascensiones, que corona el triunfo, las naciones se deprimen en la pereza de crear y de superarse, y se avanzan hacia el goce y hacia la decadencia. Grecia y Roma, dos grandes pueblos, de los que conocemos toda su historia, nos permiten observar este fenómeno histórico».9 La Historia en Adriani —como en Maquiavelo10— tiene la función de esclarecer lo que sucedería en el futuro, preguntarse cuál el destino de los pueblos, por qué reinos e imperios, como demuestra el estudio de la Antigüedad, surgían, florecían y luego decaían. En otro manuscrito, Adriani vuelve a comentar:

Spengler, el gran historiador alemán, comprueba que las civilizaciones mueren cuando se debilita el estado espiritual que las hacía vivir. Al lado de la geografía humana, crece la geografía histórica que explica cómo el hombre cambia todos los grandes factores naturales.11

Naturalmente, una parte considerable de sus reflexiones van a girar en torno al desarrollo y porvenir del continente americano. Bien llegó a decir el más grande de los americanos: «La cosa de América no es un problema ni un hecho siquiera, es un decreto soberano, irrevocable del destino: este mundo no se puede ligar a nada, porque los dos grandes océanos del mundo lo rodean y el corazón de los americanos es absolutamente independiente».12 Al alejarse Occidente de la Edad Media y ensalzar la vieja civilización, dice Adriani, «surge la América del seno del océano temido e ignorado, tal la Atlántida soñada por Platón, ante la admiración de los hombres».

El nuevo continente que venía a la historia y a la vida universal, en momentos trascendentales, fue, desde entonces, por sus territorios nuevos y fértiles, por el vario clima que determinan su posición geográfica y su estructura geológica, por su posición en el planeta que le permite dominar los demás continentes, por su condición casi insular, por su forma alargada y por sus innumerables ríos, que facilitan sus comunicaciones, la grande esperanza humana. […] América es el continente llamado a aprovechar toda la obra de progreso llevado a cabo por los siglos.13

La influencia spengleriana lleva a Adriani a evaluar los progresos democráticos y culturales en la región, y piensa que, frente a la decadencia de la civilización occidental en Europa, pueden surgir en nuestra América diferentes combinaciones de civilizaciones triunfantes en las que el mundo encontraría su porvenir. «Sólo el hombre americano, amasado con la sangre de todas las estirpes, fecundado con la obra de todas las razas y de todas las civilizaciones, puede elaborar la síntesis de esa pan-civilización futura, y al crear con ella la unidad del trabajo humano, acelerar el ritmo ascendente de la vida».14

Afirmación que no era descabellada, pues se encontraba apoyada por fuertes tendencias históricas y políticas. Carl Schmitt bien comentó: «Frente a la corrupción parlamentaria del siglo XVIII inglés, así como también frente a la degeneración absolutista del siglo XVIII francés y, en último término, frente a la limitación y falta de libertad de la Restauración postnapoleónica y a la reacción de Metternich en el siglo XIX, América tenía grandes posibilidades de representar la verdadera y auténtica Europa».15 Pero por circunstancias de clima, geografía, entología, costumbres, entre otros factores, el caudillismo es una fatal realidad en las naciones hispanoamericanas.

Se trata de un fenómeno, ante todo, sociológico, que surge como un subproducto de la Guerra de Independencia. Destruido todo el orden político legal, primero por la Revolución y luego por la caída de la República, ésta se reconstruye por obra de jefes militares victoriosos, que, valiéndose de sus tropas, sus oficiales, pero sobre todo de su prestigio, van ocupando partes del territorio nacional.16 Aparece así el caudillo, esto es, el «jefe nacional prestigioso, con influjo no sólo directamente sobre la “masa anónima” sino también sobre otros régulos o caudillos subalternos que por su “prestigio” podían asimismo mover fracciones más o menos grandes de la propia masa».17 Tal fue, por ejemplo, el caso del general José Antonio Páez.

Laureano Vallenilla Lanz recuerda que «la revolución de la independencia tenía que producir en toda la América, con más o menos intensidad, una profunda renovación social», pues una vez «desaparecida la sugestión de la realeza, el pueblo aspiró a restaurar la autoridad en una nueva forma. Los jefes surgieron por generación espontánea y no pudiendo llamarlos reyes, los llamaron caudillos».18 Esta situación va a perdurar prácticamente un siglo. Adriani es consciente de todo ello y sabe a la perfección que ese fenómeno es el resultado de la contradicción abierta entre los ideales liberales, el credo jacobino y el federalismo norteamericano frente a las estructuras culturales e históricas de Hispanoamérica.19

El caudillismo o la autocracia se hace una faz necesaria en la evolución de los pueblos latinoamericanos. En el momento en que con perjuicio de la unidad nacional, caciques bastardos y rudos se disputan el poder en las provincias, o aspiran al poder central, halagando con falsas promesas y con inútiles palabrerías, fuertes individualidades hacen y representan la unidad nacional, establecen reinados sui géneris en una organización republicana, y traen la paz y el progreso. Resultan beneficiosas las cesáricas tiranías: Porfirio Díaz en México, Portales y Balmaceda en Chile, Rosas en Argentina, Santa Cruz en Bolivia, Castilla en el Perú, García Moreno en el Ecuador, Núñez en Colombia, Guzmán Blanco en Venezuela, y así otros autócratas, son agentes seguros de progreso.20

El cesarismo democrático, es decir, ese «representante y regulador de la soberanía popular», «la igualdad bajo un jefe» y «el poder individual surgido del pueblo por encima de una gran igualdad colectiva»,21 es el mismo régimen de Gobierno que el historiador lusitano Oliveira Martins considera como el ideal de la raza ibérica.22 «La historia de estas repúblicas», dijo García-Calderón, «se reduce a la biografía de sus hombres representativos. El espíritu nacional se concentra en los “caudillos”, jefes absolutos, tiranos bienhechores. Ellos dominan por el valor, el prestigio personal, la audacia agresiva. Ellos representan a lo vivo las democracias que los deifican. Si no se estudia a Páez, a Castilla, a Santa Cruz, a Lavalleja, es de todo punto imposible explicarse la evolución de Venezuela, del Perú, de Bolivia, del Uruguay».23

Venezuela, que para finales del siglo XIX debía tener un Estado-nación bien consolidado, era un país donde reinaban el caudillismo rebelde y la demagogia política; los hombres parecían estar apenas motivados por otra cosa que luchas personalistas por el poder en lugar de algún interés sincero por el bienestar de la nación; gritos regionalistas en favor de autonomías locales no eran sino máscaras para ejercer con derecho el saqueo local; un país, en suma, con un pequeño ejército, casi sin ingresos y abrumado con una enorme deuda pública, con un escaso cuerpo diplomático y unos pocos centros educativos, poblado por una población de mayoría analfabeta, pobre y aquejada por enfermedades.24 La Venezuela donde creció Alberto Adriani se encontraba todavía sumido en el paradigma de la era colonial.

Adriani menciona que el régimen personal, si bien ha favorecido la inmigración de hombres y de capitales, estimulado el cultivo de la tierra y la industria naciente, no es una fábrica de hombres libres. Los grandes dictadores de América se han preocupado casi sólo del progreso material y no tanto de preparar la consolidación del progreso nacional. Esto lo expresa tomando como ejemplo a la crisis que derrumbó a Porfirio Díaz. Explica que dos periodos se suceden con ritmo seguro en la historia de cada una de las repúblicas hispanoamericanas: el militar, turbulento, de continuas revoluciones y de rudas tiranías, y el civil o industrial, pacífico, equilibrado y de progreso.

El periodo militar que persiguió franca o hipócritamente, como fin o como medio, afirmaciones democráticas gratuitas, dañó la estabilidad y la fuerza de las clases directoras, sustituyéndolas o adulterándolas con los aportes que levantaba cada nueva revolución. El periodo civil o industrial que persigue el progreso, va constituyendo clases mejor constituidas, más estables, más capaces de favorecer la marcha normal de las instituciones y de la vida. Así nos beneficiamos con una mejor preparación para el porvenir, con el industrialismo que quiere dominar en este Nuevo Mundo.25

La cuestión radica en que ese proceso el cual Sarmiento llegó a denominar como civilización y barbarie, la lucha entre «dos sociedades distintas, rivales e incompatibles, dos civilizaciones diversas: la una, española, europea, culta, y la otra, bárbara, americana, casi indígena», donde «dos maneras distintas de ser de un pueblo se pusiesen en presencia una de otra, se acometiesen y, después de largos años de lucha, la una absorbiese a la otra»,26 solamente puede concluirse, a ojos de Adriani, resolviendo dos cosas: el problema de la raza y el problema de la educación.

Venezuela encuentra su etnogénesis en la combinación de tres razas principales: blanca, indígena y negra, de cuya mezcla han resultado siete grupos: blancos españoles, españoles criollos, mulatos, zambos, indios y negros (negros prietos, cuarterones quinterones y salto atrás).27 El grupo étnico venezolano es mezclado, compuesto, mestizo, y se distingue por la herencia del conjunto de los caracteres predominantes en cada una de las razas componentes, que son, a saber: amor a la independencia y odio hereditario a los privilegios de casta; energía necesaria para la adaptación rápida a una naturaleza exuberante y bravía; tono nostálgico y melancólico; escepticismo radical frente a las sectas políticas; poca capacidad para la industria; débil espíritu de iniciativa; esperarlo todo del gobierno; pasión por las intrigas políticas; gusto por la oratoria brillante y majestuosa; honestidad de las relaciones familiares; amor por las bellas letras e instinto para la guerra.28

De las razas originarias sólo quedan fracciones pequeñas, pocos negros en las ciudades del litoral marítimo, indios independientes en las selvas del Orinoco y en la Guajira, que no forman en realidad parte esencial de la nación, y pocas familias descendientes de los primeros pobladores españoles. La inmensa mayoría de la población se compone, actualmente, de mestizos. Al final, la selección racial está determinada por tradiciones históricas, pues las costumbres y tradiciones son sistemas de vida, un tesoro precioso de experiencia legado por generaciones pasadas que moldea nuestra vida, determinando quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos como grupo.29

En este orden de ideas, Adriani dice que en el problema americano sólo debe preocuparnos el problema de la raza, el cual en su concepto, es no sólo la uniforme constitución étnica, sino también la unidad psicológica hecha por la historia y la cultura.

Las razas mestizas como la nuestra, que es heterogénea en su sangre y su cultura, son desequilibradas, y al decir de Le Bon, ingobernables. «El mestizo —dice el mismo Le Bon— flota entre impulsiones contrarias de antepasados de inteligencia, de moralidad y de caracteres diferentes». Resolver el problema de la raza, es resolver los demás problemas económicos y sociales. Resuelto ese problema el ideal político se afirmará. En algunos países de América especiales condiciones sociales y fuertes oligarquías conservadoras, han procurado estabilidad política. Pero la cabal solución del problema político, las combinaciones definitivas de civilización, la actividad equilibrada e impetuosa, serán imposibles mientras domine el mestizaje.30

Según Adriani, los hispanoamericanos «con excepción de una minoría insignificante, no disponen de las mismas oportunidades que ofrece la patria providente de los hombres del norte», e incluso «la formación que reciben los hijos de “buena familia” —de quienes podría esperarse las más preciosas contribuciones a la vida nacional— los prepara admirablemente para despilfarrar las fortunas morales y materiales de sus padres y, si todavía duran, de sus abuelos».31 El hispanoamericano se encontraría afligido por un complejo de inferioridad que lo mantiene temeroso, apesadumbrado y mirando siempre su propia sombra.

Como las «naciones despobladas no pueden tener vida económica activa, y en ellas la afluencia de inmigrantes trae un aumento automático considerable de riqueza», se plantea la necesidad de aumentar el volumen de la población nacional, factor clave en la vida de cualquier pueblo. «La inmigración, al hacer más activa la vida nacional, aumenta las posiciones elevadas y su atribución. Como los inmigrantes generalmente se encargan de las tareas más duras y menos productivas, los nacionales son fatalmente empujados hacia puestos más remuneradores, quedando así eliminada la presión de las clases medias sobre la actividad política, que ha sido la razón más poderosa de las revoluciones frecuentes en América Latina».32

Empero, a Adriani le preocupaba la procedencia de esa inmigración necesaria para la nación. Se pregunta: «¿Cuál inmigración seguirá afluyendo a nuestras playas en la hipótesis de que se adopte una actitud pasiva o plenamente liberal?».33 Habla sobre diversos grupos; menciona la afluencia antillana y pone como ejemplo la densidad poblacional de Jamaica; dice que la mano de obra proveniente de la India es tentadora; que «la invasión de los amarillos» tampoco es improbable, sobre lo cual sostiene: «Los chinos y los hindúes son inmigrantes inasimilables, cuyo tenor de vida es inferior al nuestro, y cuyas instituciones y costumbres son extrañas a nuestro pueblo».34

Sobre los europeos, dice Adriani que las perturbaciones ocurridas en Europa con la difusión del bolchevismo habían sido un motivo suficiente para prohibir la inmigración de sus gentes. Pero «tales peligros serían ilusorios entre nosotros, en donde no hay asociaciones obreras de carácter revolucionario ni posibilidad de que se formen porque la industria es escasa. Una gran parte de la inmigración iría a la agricultura, en donde la asociación es casi imposible y la posibilidad de llegar a ser propietario abate toda veleidad revolucionaria». Sobre la idea de que los migrantes europeos representaban tentáculos del imperialismo le resulta una exageración, pues «ningún país europeo está, actualmente, en capacidad de atacar nuestra independencia, aun cuando no existiera la doctrina Monroe».35 (Un claro guiño de Adriani a la política migratoria de Gómez, la cual resultó ser muy restrictiva respecto a la llegada masiva de europeos por temor a la penetración de ideas comunistas o anarquistas.36)

Pero Adriani va a insistir sobre el riesgo de la migración antillana, ya que «el peligro no es imaginario, pues en Venezuela en los últimos años, la infiltración de negros antillanos ha sido activa». Sobre ese aspecto, explica:

El peligro del negro es el más grave y su solución es más difícil. Ya Venezuela tiene una población negra considerable, que no es conveniente tratar como de raza inferior. Por otra parte, sería difícil rechazar inmigrantes negros de los Estados Unidos. Se podría tal vez proceder de otra manera con los negros antillanos que tienen un nivel inferior al de nuestros nacionales y que, aun cuando puedan favorecer temporalmente nuestra prosperidad económica, serían un elemento nocivo de nuestra vida intelectual, social y política.

Por muchas razones el negro ha sido, en los países americanos, un factor de deterioración cuando las razas se han mezclado o de desorden cuando han permanecido separadas. En nuestro país han sido la materia prima, el elemento en el cual reclutaron sus ejércitos casi todas las revoluciones. Un aumento sensible de la población negra podría turbar el desarrollo normal de nuestras instituciones democráticas y de toda nuestra vida nacional, y sobre todo, comprometer gravemente nuestra unidad moral.37

La conclusión de Adriani es obvia: «Se debería prohibir la inmigración amarilla e india y restringir en lo posible la negra, marcando la preferencia por la inmigración europea, aun cuando para comenzar tal preferencia pueda resultarnos costosa. Las gentes de Europa poseen un nivel de vida superior y no sólo contribuyen al progreso económico del país, sino también a su adelanto intelectual y social. Era esta la inmigración que Bolívar aconsejaba para enriquecer con su herencia nuestra raza y comunicarnos sus hábitos civilizadores».38 Los beneficios de esta política se verían en el desarrollo de la agricultura, industria de vital importancia para Adriani al ser fuente principal de riqueza y ser, para entonces, el único ramo de la economía en manos venezolanas.

Con un buen plan de inmigración y colonización Venezuela podría, pues, poblar sus territorios desiertos e incorporarlos a la vida nacional; diversificar su agricultura; desarrollar nuevas industrias y perfeccionar las existentes; contribuir al mejoramiento de su raza y a la nivelación de su cultura, especialmente en el dominio de la técnica, con la de los pueblos más progresistas del Occidente; acelerar extraordinariamente su desenvolvimiento económico y social; integrar, en fin, sus elementos humanos en un tipo nacional que perpetúe la integridad de la Patria.39

A estos beneficios de orden económico y político, es necesario agregar las ventajas provenientes de la introducción de hábitos civilizadores, de costumbres y conocimientos útiles en agricultura, en artes y en la ciencia del Gobierno.40

La idea de Adriani en torno a la migración tiene su fundamento en dos consideraciones: por un lado, que Venezuela para finales inicios del siglo XX era todavía un país despoblado, ya que con la Guerra de Independencia (la Guerra Federal también va a contribuir en ello), el país, que contaba con poco más de 900.000 almas, perdió la tercera parte de ellas y la mitad de su población blanca;41 por otro lado, como se mencionó antes, el pueblo venezolano tiene poca capacidad para la industria, es simplemente flojo.42 Por lo tanto, la tendencia de blanquear a la población debe entenderse en su contexto, porque no está presentada desde el punto de vista del fenotipo racial —lo que podríamos considerar como algo secundario—, sino desde lo propiamente cultural, desde la perspectiva de dotar al pueblo mestizo venezolano de ciertas maneras, ciertas cualidades ligadas al esfuerzo y al trabajo, para poder transformar el medio físico; cualidades todas, en fin, que no prevalecían en la Venezuela del momento.

Cuestión ésta bastante curiosa, pues, la idea de traer migrantes europeos para desarrollar el país se remonta al siglo XIX, y luego va a ser una constante durante toda la primera mitad del siglo XX en el pensamiento político venezolano. Simón Bolívar consideraba que debía fomentarse la migración de las gentes de Europa y de América del Norte hacia nuestro país, trayendo sus artes y sus ciencias; que un gobierno independiente, escuelas gratuitas y los matrimonios con europeos y angloamericanos establecidos en Venezuela cambiarían el carácter del pueblo, haciéndolo ilustrado y próspero.43

Laureano Vallenilla Lanz afirmó en relación al Gobierno de Juan Vicente Gómez que era el único convenía a nuestra evolución normal, porque estaba preparando a Venezuela para llenar ampliamente sus dos grandes necesidades: «Inmigración europea y norteamericana (gente blanca) y oro, mucho oro, para explotar nuestra riqueza y hacer efectiva la unidad nacional por el desarrollo del comercio, de las industrias y de las vías de comunicación».44 Y el general Marcos Pérez Jiménez, quien fue el artífice de la doctrina del Nuevo Ideal Nacional, tampoco se quedó atrás en materia migratoria. Sostenía que había necesidad de mejorar el medio físico y el componente étnico, así como una serie de taras que, de no ser corregidas, nos mantendríamos dentro de la categoría de pueblo subdesarrollado o atrasado. Si nosotros no modificábamos nuestra manera de ser, nos mantendremos como un pueblo de esas categorías.45

Planteamiento que, dicha sea la verdad, no tiene nada de nuevo ni revelador. Se trata de un concepto de época y una tendencia que no pueden apreciarse fuera de su justa medida y su contexto; hacerlo sería, cuando menos, insidioso. Adriani jamás planteó regresar a los estatutos de pureza de sangre o a una suerte de nuevo sistema de castas. Si así algunos lo han llegado a creer, sostenemos que se debe a una lectura muy pobre de sus ideas. ¿El resultado de ellas? Un aumento exponencial no sólo en la cantidad de territorio nacional efectivamente poblado, sino en la productividad venezolana, algo fácilmente medible entre 1936 y 1958.46 Ver el asunto bajo perspectivas anacrónicas ha conducido y seguirá conduciendo a interpretaciones equívocas y maliciosas.

El problema de la educación, por otra parte, es el segundo factor para la formación de la raza homogénea, del alma americana que señala Adriani. La educación, dice, es el factor capital de las transformaciones históricas. Su resolución requiere un estudio preciso de nuestras necesidades, una segura clasificación de los problemas según su importancia, y una hábil y audaz adaptación de factores sociales como la filosofía, la literatura, el arte y, sobre todo, la religión. Hacer de estas manifestaciones fuerzas vivas por su sola existencia, encuadrarlas dentro de un juicioso programa educativo, y se hará fácil lo que en su momento era ardua tarea.

Los aspectos moral, industrial e intelectual del problema educativo, son desiguales en importancia, desiguales en preeminencia, si se miran nuestras necesidades y la civilización actual. Deberemos darle según la importancia que cada una se merece el orden adecuado. Antes que todo la educación que forma los hombres, los hogares, la patria: la educación moral dentro de la necesaria educación primaria. Ella deberá realizar milagros en estas patrias desprestigiadas y vacilantes. Ella hará en los hombres los firmes lineamientos del carácter: la dignidad, la sangre fría, el juicio sensato, la resolución segura, y con ellos, el hogar feliz, la patria grande y fuerte. Y después de haber hecho en los hombres el carácter, que es lo que los hace superiores, deberemos el segundo lugar a la educación industrial, a la instrucción técnica. En este siglo industrial que busca la riqueza y la fuerza, que ama las cantidades, deberemos orientarnos y prepararnos según él. Si queremos industrias competidoras, si buscamos la producción intensiva de la tierra y el avance del capital, deberemos preocuparnos de la instrucción utilitaria. De nuestras Escuelas de artes y oficios, deben salir, como de las Realschule alemanas, los directores y capataces de nuestra industria naciente, el utilísimo hombre medio, el average man, como le llaman los americanos del Norte.47

Resueltos los problemas de la raza y de la educación, se pueden superar las barreras impuestas por el medio físico, librándose así el país del caudillismo y abriéndose todas las vías hacia el progreso y el desarrollo nacionales. Es deber del organismo político presidir ese avance. El Estado moderno cambia, y el Estado-gendarme cede su puesto al Estado-providencia. Bajo su acción y dentro de sus funciones están la dirección o inspección de los cuadros de la vida futura. Esta noción propia de Adriani fue observada en su momento por Mariano Picón-Salas, alguien muy cercano a él que lo conoció durante muchos años:

Pero según Adriani, esa revolución contra la estúpida tiranía era necesario realizarla primero en nosotros. «Gómez es, de cierta manera, la consecuencia de un estado social». Gómez manda porque nosotros hemos sido la indisciplina, la improvisación, la guachafita. Gómez es el gran culebrón que vino a gobernar sobre las ranas cuando éstas pedían más poder, según la fábula clásica. Muchos muchachos románticos piensan que se tumba a Gómez después de beber unos tragos, buscando camorra a un policía y apareciendo en la Plaza Bolívar al grito de: «¡Abajo la tiranía!». Este es un problema de preparación, de orden, de disciplina colectiva. «Antes de hacer la República debemos hacernos nosotros porque todavía no somos».48

Para poder «hacerse» fue que Adriani partió a Europa un día de 1921.

III

La muerte de Gómez tenía que suponer, natural y necesariamente, el fin del paradigma positivista en Venezuela.49 Adriani ya había observado que ese pensamiento iba a ser revisado, criticado, rechazado y sustituido por una nueva creación científica, a lo que señala que el positivismo «nació como una reacción de esa orientación filosófica [el racionalismo iluminista], que valorizando al hombre, haciendo de la razón y de la voluntad fuerzas masculinas, soñó cambiar los destinos de la historia y provocó esa renovación, uno de cuyos episodios culminantes fue la Revolución Francesa».50

El idealismo, decía Adriani, volvía en su día a dominar el mundo. Los hechos no tienen ninguna significación por sí mismos, no toman ninguna dirección si están abandonados. En la nueva orientación filosófica la voluntad vuelve a tener un significado: los héroes aparecen dominando la escena humana, pero sobre todo las ideas imperan.51 Los actos sucedidos durante y después de la Primera Guerra Mundial, «animados de ese espíritu voluntarista que cree que el hombre domina el escenario de la historia, que el hombre hace la historia, han acabado por arruinar la concepción positivista y hecho triunfar la concepción voluntarista e idealista».52 Así fue como dejaron de imperar Comte, Taine y Suart Mill, los pensadores originarios del positivismo. (En Venezuela aún le quedarían algunos años a esa corriente de pensamiento que no sólo estaba completamente enraizada en el acontecer nacional —como se explicó al inicio—, sino que fue una expresión pura de liberalismo.53)

Ahora parece dominar la agitación sin rumbo, la crítica destructiva de las viejas ideologías, el caos intelectual y moral. Pero detrás de Mencken, Lewis y otros demoledores, atareados en triturar una cultura ya vieja y gastada, se divisan hombres como Dewey y Waldo Frank, que se afanan por darle un sentido moral al inmenso venero de energías que guarda el pueblo americano y en trazar los lineamientos de un «nuevo mundo» espiritual.54

Adriani entendió las enormes contribuciones teórico-metodológicas que el positivismo le aportó a Venezuela para el desarrollo del pensamiento político nacional. Y si bien mantuvo sus diferencias por pertenecer a una generación diferente, nunca desaprovecho el poder tomar a su favor aquellas ideas, provenientes de los autores que leyó durante su formación, que le parecían correctas. Explicar que Adriani se nutrió de un paradigma de pensamiento concreto es propósito de este escrito; por eso decimos que era un positivista tardío.55 Sin embargo, creemos pertinente seguir observando su desarrollo intelectual, incluso después de su superación con la corriente de pensamiento previa.

IV

Fue John Maynard Keynes quien señaló que «el economista bueno, o incluso competente, es la más rara de todas las aves».56 El primer economista venezolano moderno es Alberto Adriani y a él le corresponde, históricamente, la primera percepción científica de que Venezuela, en cuanto economía nacional, se había abierto al proceso universal del intercambio mercantil.57 El desarrollo y elaboración analíticos de esta percepción primaria habrían de significar una tarea que se prolonga a lo largo de dos décadas, que es el tiempo vital de Adriani, con quien se inaugura la Economía Política en Venezuela.

Las circunstancias históricas y la afortunada intervención de la ciencia se combinan para hacer que el mundo contemple nuestra América como la principal zona abierta a la inmigración de los hombres y de los capitales y como el mercado de mayor potencialidad de sus industrias.58

Cada economía nacional tiene su constitución específica, su carácter peculiar, su íntimo sistema. El sistema, o lo que es lo mismo, la estructura, la integran los datos naturales, geográficos, etnográficos, psicológicos, políticos, jurídicos y técnicos, variables según las comarcas y los periodos de evolución. Pues bien, hay que conocer la estructura económica de un país para saber cuáles pueden ser sus actividades económicas más remuneradoras, para racionalizar su desarrollo, para estimular sólo aquellas industrias que representen, en un momento dado, la mejor utilización del capital y del trabajo, únicas susceptibles de aumentar la riqueza y de empujar la sociedad hacia formas más perfectas, hacia etapas más avanzadas de desarrollo económico.59

Dos rasgos suyos son notorios: en primer lugar, una consecuente actitud metodológica, quien lo lee muy pronto se persuade de que se halla frente a un intelecto ejercitado en la reflexión metódica y sistemática; en segundo lugar, Adriani es un hombre de acción política. En consecuencia con su mentalidad, va a decir que Venezuela, al ser una de esas zonas que primero solicitan la atención del mundo gracias a la explotación de sus campos petrolíferos, verá la inmigración de hombres y de capitales intensificarse progresivamente.

Esa Venezuela que se va abriendo al mercado mundial, que se enfrenta al intercambio internacional como una economía nacional, es una entidad geo-económica sin los medios sociales necesarios para controlar la presencia, como dice Adriani, «de los hombres y de los capitales que seguirán acudiendo a sus playas, de acuerdo con el plan que demandan sus necesidades y sus ideales».60 La respuesta social debía ser un plan nacional para regular y aprovechar los desequilibrios que trae consigo el mercado. Venezuela, políticamente, requería de un proyecto nacional. Los signos de la época se mostraban inequívocos.

Pero la visión de la economía nacional que posee Adriani está ligada, necesariamente, a una visión propia del rol que el Estado debe cumplir no sólo en el sabio manejo de la cuestión económica, sino en la misma realización nacional.61 En The End of Laissez-faire (1926), obra que ejerció gran influencia en su pensamiento, Keynes anunciaba el fin en Europa de la Pax Victoriana y criticaba las falacias e ingenuidades del liberalismo económico, pero, al mismo tiempo, sostenía que «el capitalismo, sabiamente gestionado, puede ser probablemente más eficiente para alcanzar fines económicos que cualquier otro sistema alternativo que se vislumbre en el horizonte».62

Pero aun en los días turbios, Keynes, y otros pensadores previeron el perjuicio inmenso que resultaría para el conjunto europeo de la persistencia del espíritu de Versalles. Sus advertencias contribuyeron a aclarar una situación, que las experiencias dolorosas de la aplicación de los tratados de paz, las reivindicaciones de las masas proletarias y el nuevo espíritu impuesto por la Sociedad de las Naciones, debían transformar profundamente.63

Aunque en vida no alcanzó a leer The General Theory of Employment, Interest, and Money (1936), ya se encontraba en sintonía teórica con Keynes y comparte la idea según la cual, «mediante su poder de tributación y sus actividades en el campo del crédito y como supremo regulador del sistema monetario, el Estado puede contribuir poderosamente a estabilizar la vida económica, impidiendo la inflación desmedida, en los periodos de auge y la deflación incontrolada en los periodos de depresión».64 Al valerse de poderes financieros, el Estado puede procurar que la tributación sirva para una mejor distribución de la riqueza en beneficio de la sociedad.

Gracias a la experiencia europea, Adriani está nutrido del más importante pensamiento económico de su época. No escatima en ninguna clase de lecturas. Además del ya mencionado Keynes, ha leído a Vilfredo Pareto, Werner Sombart, Walther Rathenau, Charles Guide, Ferdinand Fried, Giovanni Demaria, por mencionar a los principales.

El homo economicus latinoamericano pertenece a una forma económica que podríamos llamar economía de consumo, para adoptar la denominación que Werner Sombart ha dado a la economía del mundo medieval. La vida económica latinoamericana, en cuanto son latinoamericanos sus protagonistas, no parece estar dominada por el espíritu faustiano del capitalismo —lo cual tal vez constituye una fortuna— que da a los hombres la sed de dinero, la sed de dominio; que les infunde el espíritu de empresa y los aburguesa, es decir, los vuelve metódicos, racionalistas, con su inteligencia y su voluntad tendidas hacia un fin; que les arranca, finalmente, del círculo de una economía estática, dirigida sólo al sustento y al goce, y los lanza al tumulto de la economía por la ganancia. En general, el latinoamericano, al adquirir un capital más o menos considerable, se preocupa sólo en transformarlo en cosas de uso o de lujo, y en goces y otros empleos extraeconómicos. La persona que ha acumulado el capital o, en todo caso, sus hijos, se retiran a su pueblo, a la capital o a París, a vivir de sus rentas, y desertan la producción.65

Adriani propone dotar a Venezuela de un sistema bancario moderno, algo que eventualmente se implementaría bajo el Programa de Febrero de Eleazar López Contreras, bajo la dirección del economista Manuel Egaña.66 Inicialmente considera que la banca privada nacional puede ayudar al país con sus propias reservas de capital, pero a raíz crisis de 1929 se hizo evidente que nuestros bancos no eran instituciones modernas, pues pertenecían «a ese viejo tipo que sólo cuenta con su propio capital». Los bancos modernos, por otra parte, son institutos de mediación de crédito. «Su negocio consiste en recibir capitales que, en manos de sus propietarios, permanecerían inactivos e infecundos, incapaces de grandes cosas, y encontrarle la utilización más completa, y a la vez, la más segura, la más líquida y la más remuneradora».67

La tarea era clara: los bancos nacionales debían reforzar su estructura, modernizar su organización y sus instituciones. Para lograrlo y evitar que, de lo contrario, pudieran ser supeditados por bancos extranjeros de gran magnitud, «la piedra angular del sistema bancario de la nación» sería «la creación de un banco central independiente, dotado de la estructura que hoy se considera indispensable, del equilibrio del presupuesto y de una política económica favorable a la acumulación del capital y al incremento de la producción».68 Sus términos no admiten lugar a duda alguna:

Un Banco Central de Emisión, para el cual se aprovechara nuestra propia experiencia y la de otros países, y que siguiera los mejores modelos, podría dar mayor solidez, y al mismo tiempo mayor flexibilidad a nuestro sistema monetario, y permitir la unidad y la efectividad del control sobre la tasa de descuento y sobre nuestro cambio. […] Mediante la mejor utilización de su propio capital y del que se les confíe; merced a un esfuerzo tenaz para implantar en beneficio de los productores, todas las facilidades y servicios de los más adelantados bancos modernos, nuestros institutos podrían ejercer una acción fecunda en el desenvolvimiento de nuestra vida económica.69

Su labor venezolanista, empero, no acaba allí. Plantea la necesidad de un Estado orgánico. Su fundamento es que «los intereses de una sociedad son infinitamente más considerables que los intereses de los individuos, y cada libertad concreta debe ser reglada de acuerdo con el interés colectivo»; de ahí la imperante necesidad de «sustituir la mística de la libertad individual por la mística de la libertad nacional y de la disciplina colectiva».70 A partir de ese principio, se desprende una conclusión tajante:

Los pueblos latinos de América tienen necesidad para su formación y en vista de su política exterior, de crear Estados fuertes, y no hay duda de que encontrarán en el nacionalismo una inspiración eficaz. El Estado fuerte no significa gobierno tiránico o arbitrario, que nunca aseguró la continuidad de ningún esfuerzo social ni la concordia, y no justifica a caudillos voraces e indecentes. Al contrario, en América el interés nacional no podrá menos de aconsejar el progreso de nuestra democracia infantil y una política social avanzada y generosa.71

En la participación activa y deliberada del Estado sobre la que reposa el proyecto nacional de Adriani, la transformación de sus funciones es el factor interno para el cambio que requiere el país porque su papel más importante es el de conducir la vida material. Mecanismo complicado el de administrar una nación moderna, pues su funcionamiento depende más de los procedimientos empleados que del electoralismo o determinadas creencias políticas. La acción política debe provenir de una élite intelectual que tome y dirija las riendas de la nación, lo cual, ciertamente, pudo verse reflejado en el gabinete formado por López Contreras.

Los ideólogos que trabajaron bajo la Hegemonía Militar Tachirense contaron, desde el poder, con una base de posible realización para sus ideas de reforma y progreso. Una verdadera élite que se sintió representante de toda la sociedad venezolana, puesto que había identificado sus aspiraciones de clase social con los intereses nacionales en conjunto. Estas aspiraciones económicas y sociales estuvieron orientadas a la mejor participación de Venezuela sobre sus recursos, con protección al desarrollo industrial, reformas agrarias y educativas, e intervención del Estado en la economía. A diferencia de los estratos usurarios, aquella neonata burguesía nacional se valió del poder político y la renta petrolera para el desarrollo no sólo de sus bases estructurales, sino de todas las fuerzas productivas del país.72

Todo progreso económico requiere cierta acumulación de capital, resultado que debe provenir, sobre todo, de una mayor productividad del trabajo nacional. La palabra de orden de nuestro mundo económico debe ser: racionalizar nuestra vida económica. Todos nosotros, cada uno de nosotros, deberíamos tener esa consigna. En cada actividad económica, en cada industria, en cada cultivo, es necesario que nos esforcemos por adoptar la técnica más perfecta.73

Pero la incorporación del país al panorama internacional y el afloramiento de buenas posibilidades no podía significar de ningún modo que se permitiese la dominación extranjera sobre nuestro suelo. Adriani observó en su momento los signos del apogeo capitalista: «La política inmigratoria y económica de los EE. UU., que cierra su territorio y sus mercados a los hombres y a las industrias del Viejo Mundo, y obliga a sus capitales exuberantes y a sus industrias expansivas a emprender la conquista de los mercados extranjeros, todo impone al mundo la necesidad de buscar nuevos territorios que pueda poblar y explotar».74

Werner Sombart sostuvo que los síntomas de la época económica imperante desde 1914 eran «la penetración de ideas normativas en el seno de un capitalismo puramente naturalista; la atenuación del impulso de lucro como la única fuerza motriz y determinante de la conducta económica; la disminución de la fuerza expansiva económica; la cesación de las bruscas oscilaciones en el desarrollo; la sustitución de la concurrencia libre por el principio de la buena inteligencia; la estructura constitucional de las empresas». Según este enfoque, «cada tiempo, cada período económico, recibe su sello característico del espíritu que lo inspira. Y es el espíritu capitalista el que ha experimentado una transformación».75 Comenzaba la época de las grandes corporaciones, cárteles y trusts, en detrimento de la libre competencia.

En su época de esplendor, el capitalismo había llevado el espíritu mercantil a su máximo florecimiento. «La constante averiguación de las mejores ocasiones de venta, la rápida adaptación a situaciones que cambian cada día, la competencia “por sugestión” para conquistar la clientela» eran características esenciales del alto capitalismo [Hochkapitalismus], cuyo «sistema de estructuración económica era lo movible». Por el contrario, el capitalismo tardío [Spätkapitalismus] es un «capitalismo burocratizado» donde su principal expresión es la desaparición del espíritu comercial, lo que corresponde, de acuerdo con Sombart, a un «sistema rígido».76

Tras la Primera Guerra Mundial, se impuso sobre el mundo un nuevo orden de ideas, de instituciones y de cosas: la unidad del mundo. Era un hecho ineludible e ineluctable, aunque todavía lejano. «El prodigioso desarrollo de la técnica de las comunicaciones, que ha empequeñecido el mundo y hecho fácil la circulación de los hombres, de las ideas y de las riquezas; que ha establecido el contacto entre todas las razas y todas las civilizaciones del planeta, y, que, en fin, ha alargado hasta lo posible el ritmo y el radio de la actividad humana, ha acabado ya la unidad económica de la Tierra y está componiendo en otros dominios una sociedad que la comprenderá toda entera, algo así como la Ciudad de Dios que se afanó en construir el catolicismo de la Edad Media».77

Este hecho dominaba todo el momento histórico. El ideal del presidente Woodrow Wilson, el programa de Vladimir Lenin y las ideas de visionarios asiáticos como Ghandi, se combatían mutuamente.78 La Sociedad de Naciones se encontraba en marcha, muy lentamente, debido a que aún quedaban en el mundo resistencias conservadoras en varias naciones. El comunismo ruso tenía por entonces un mito en pleno verdor y un equipo de agitadores, pero su técnica era todavía rudimentaria. La religión humanística de los hindúes se mostraba más que todo como un arma de combate y una fe obscura.

La formación adquirida por Adriani en la Universidad de Ginebra y la experiencia en la Sociedad de Naciones lo preparó para interpretar a cabalidad los problemas de su época. Posee la clarividencia de quien nace con profundas facultades intelectuales, de quien goza una visión panorámica sobre lo histórico, los protofenómenos y el horizonte de la vida misma.

El mundo entero advierte la expansión, cada día más y más pujante, de los Estados Unidos de América. Por primera vez en la historia, el planeta todo entero es teatro de la expansión de un pueblo. Las grandes organizaciones económicas y financieras que tienen sus sedes en los majestuosos rascacielos de Nueva York, símbolos de acero y granito de esta civilización faustiana, están empeñadas en un proceso de integración de la economía mundial. […] Este proceso de expansión económica se marida en los Estados Unidos con cierto estado de espíritu que recuerda el que se vio aparecer en Atenas después de la victoria sobre los persas; en Roma, en la mañana de la destrucción de Cartago; en España, después de la Reconquista; en Inglaterra, después de las guerras napoleónicas. Este estado de espíritu constituye el aspecto verdaderamente trascendental de la vida americana.79

Venezuela, ante esa coyuntura, además de articular la dirección del Estado hacia el engrandecimiento nacional, debía considerar la posibilidad de una forma de unión, una coordinación entre los países que llegaron a conformar Colombia la grande para poder hacer frente a los desafíos propios de la política internacional. Es una cuestión posible y deseable; posible, porque el contacto entre los tres pueblos es y puede ser más estrecho; deseable, porque la asociación de las tres naciones en un conjunto, no sólo sería una suma, sino una verdadera multiplicación de fuerzas.

El restablecimiento en cualquier forma de la original República de Colombia, dice Adriani, sería un gran paso hacia esa otra unión más vasta de los pueblos hispanoamericanos. Cree firmemente que esa unión es necesaria y está escrita con caracteres fatales en nuestro destino. Y para que nuestro país pudiese hacerle frente a las grandes agrupaciones de naciones que se estaban formando en el mundo, era necesario llevar a cabo una colaboración con la Nueva Granada y el Ecuador mediante el rescate y la revalorización del ideal político del Libertador Simón Bolívar.

La confederación latinoamericana, en todo caso, pertenece al capítulo de las realizaciones más o menos lejanas. La Gran Colombia está más dentro de las posibilidades actuales, y su realización es más apremiante. Ya el mar Caribe se está convirtiendo para el mundo en lo que fue el Mediterráneo antes de la edad moderna. Es en el Caribe en donde va a establecerse la línea maestra de contacto entre las dos razas. Es por el Caribe por donde pasará la gran frontera dinámica de las dos Américas. Es oportuno que las tres naciones que formaron la Gran Colombia, centinelas del gran bloque meridional, establezcan ciertas colaboraciones, que desarrollándose progresiva y metódicamente las incorpore en el potente Estado que soñó el Libertador. El voto postrero, el único ruego que hizo al morir el Padre de la Patria a sus hijos está todavía incumplido. Cien años de espera es mucho tiempo. Comencemos a realizar su voto. Aplaquemos la grave inquietud, que en la triste tarde de Santa Marta, al pensar en nuestro destino, turbó su espíritu, atormentó su agonía y le acompañó al sepulcro. Esa inquietud le acompaña siempre. Matémosla.80

El razonamiento de Adriani en materia de política exterior no es aleatorio, pues en el mundo de las formas económicas —como diría Spengler— «no es de extrañar que el viejo concepto de soberanía vaya perdiendo su vitalidad, a tiempo que se afirman el concepto de la solidaridad internacional y la doctrina de la cooperación. Los teorizantes y los cruzados del nuevo orden sostienen que los intereses de la comunidad internacional deben prevalecer sobre los intereses egoístas de la nación. Sobre la base de este postulado determinan por ejemplo que los recursos naturales deben tenerse y explotarse por cada pueblo como si fueran patrimonio común de la humanidad».81

Pensaba Adriani que «para los gobiernos de los grandes países la actividad esencial es la política exterior». Tenía serias dudas acerca del sistema parlamentario y sus pocas aptitudes hacia la política exterior, ya que predominan allí intereses de facciones propios de demagogos, irresponsables e incapaces. Los gobiernos engendrados de estos no cuentan con las capacidades necesarias para el ejercicio de la política exterior, calificando el sufragio universal como «absurdo sistema» donde se impide una selección eficiente, contando los votos en lugar de pesarlos, viciando las instituciones.

Convencido ampliamente de que la eficacia gubernamental no debe estar sujeta al número de sufragantes ni a la demagogia, no oculta su entusiasmo por las formas clásicas de Gobierno: «La política exterior fecunda la hicieron en Roma, en Venecia, en Inglaterra las élites reducidas, capaces de larga visión, de voluntad imperiosa, de acción rápida y continua, y es conveniente, en este ramo de la administración, volver a un sistema que corrija los inconvenientes del sufragio universal y que tenga las ventajas de la organización militar y de la concepción romana y católica del Estado».82 En este orden de ideas, no es sorpresa que Adriani haya encontrado en la figura de Benito Mussolini una fuente de admiración.

Mussolini es quizás la personalidad más vigorosa del mundo occidental. En todo caso, es el más grande conductor que haya tenido Italia desde los días de Roma. Es el dux de los romanos, el Duce dantesco, «a la vez el guía, el jefe espiritual, el general, el inspirador». En él culminan los esfuerzos de muchas generaciones y en su personalidad de italiano y de occidental modernísimo asoman todas las posibilidades próximas de la raza y todos los fermentos de renovación.

Personalidad compleja, rica en aptitudes, se destaca sobre todo por su voluntad ineluctable, por su energía diabólica. Es una fuerza aparecida en el momento oportuno y con la fisonomía condigna. Italia, tierra santa de la retórica, fatigada de promesas incumplidas y de exaltaciones de un pasado más o menos paleontológico, esperaba un hombre de acción. Parlamento y gobiernos habían discutido durante 60 años todos los problemas nacionales y formulado todas las soluciones. Mussolini ha realizado o está realizan do esas soluciones. Por eso comienza con él una nueva época de la vida italiana.

El episodio Matteoti, que por un momento pareció perderlo, es ya historia, y el fascismo resurge con nuevo vigor, aleccionado por la dura experiencia. No es imposible que mañana el absurdo sufragio universal que funciona en las democracias latinas le sea adverso. No importa. Pasado-mañana volverá y volverá entonces irresistible. Cualquiera que sea el destino de Mussolini la revolución que él ha encamado dominará durante mucho tiempo la vida italiana, y las fuerzas que él ha desencadenado marcharán solas.83

No podía mirar con indiferencia los acontecimientos políticos que ocurrían en la patria de sus antepasados; Adriani siente en su sangre el vigor de todos ellos.84 Las obras de reconstrucción emprendidas en Italia rebelaban un país de vitalidad superior. Se había saneado la economía pública, aumentado la producción agrícola e industrial, disminuido las huelgas sociales, florecido el número de capitales. «La significación de estas cifras es evidente: Italia camina. Es una de las pocas naciones de Europa que caminan hacia delante. Y la dirige en la marcha un maravilloso timonel», dice Adriani.85

Bien comentaba que su época corriente iba a ser considerada para la experiencia política tan interesante como lo había sido el Renacimiento para la experiencia artística y la Reforma protestante para la experiencia religiosa. No podía estar más que en lo cierto. La democracia y el sistema parlamentario se encuentran en crisis, sus inconvenientes y remedios habían sido denunciados, desde antes de la Gran Guerra, por estudiosos y nacionalistas franceses, alemanes e italianos.86

Maurras, el rudo teorizante del nacionalismo integral, en polémicas vehementes, había criticado el gobierno democrático y republicano de Francia, expresión de partidos y de intereses limitados, que desintegra las fuerzas nacionales, incapaz de trabajar para el porvenir, de gobernar con eficaz continuidad y de afirmar los intereses generales y permanentes de la nación. […] Durante y después de la guerra, el gran judío alemán Rathenau expuso sus críticas sagaces sobre las teorías y las instituciones liberales y socialistas. Partidario de una verdadera democracia, piensa que no es posible realizarla con la concurrencia política del liberalismo ni con la concurrencia social del socialismo, que despedazan y amenguan la sociedad nacional.87

En nuestro país, ese nacionalismo a la europea debía tomarse con pinzas, pues «no podemos aprobar el nacionalismo en cuanto nos lleve a aislarnos, a odiar a los otros pueblos o simplemente a no contar con ellos, a ponernos frente a ellos y contra ellos, y menos cuando esos pueblos tienen nuestra misma raza, nuestro mismo idioma, nuestra misma religión, tradiciones históricas comunes y seguramente un común destino». Si bien «no hay duda de que nuestros países de América, encontrarán en los nacionalismos actuales objeto de estudio y muchas instituciones adaptables a nuestros medios […] basta comparar a América con Europa para ser extremadamente prudentes en esta labor de adaptación. Nosotros estamos mucho más preparados para emprender la integración continental, para organizar esa vasta agrupación de pueblos que soñó el Libertador».88

El nuestro debe ser un patriotismo imperial, ya que «el Imperio, el Estado de proporciones continentales, parece ser la agrupación que verdaderamente está hoy a la “altura de los tiempos”».89 Eran esas agrupaciones humanas las que iban a ser los grandes actores del porvenir.

V

Adriani no le atribuyó gran importancia ni vio con claridad lo que el petróleo habría de significar en el desarrollo del país. Tenía serios temores de que la industria petrolera acabase fatalmente con la agricultura y la cría que «son hoy, y serán mañana, las bases primordiales de la prosperidad y la grandeza del país, mucho, mucho más importante que otras actividades postizas y anti-económicas a las cuales dedicamos mayor atención».90 El proyecto nacional de Adriani, en el terreno de los hechos económicos, tenía un objetivo claramente establecido: desarrollar la agricultura para que fuese el motor principal de la economía venezolana.

Insiste mucho sobre el carácter extranjero y extractivo de las entonces industrias petroleras, pues «hasta este momento no han sido favorables al incremento de nuestra agricultura, industria que está en manos de nacionales y que es la base de nuestra prosperidad permanente», por lo que «es en el campo de la agricultura en donde se abren amplias oportunidades de actividad y de riqueza para el país, mediante la modernización y perfeccionamiento de los cultivos actualmente practicados y la introducción de otros nuevos».91

No cree en la tesis sobre las condiciones desfavorables del trópico para el florecimiento y desarrollo de una agricultura próspera. «Es en los trópicos, en nuestras tierras “amadas del sol”, en donde la agricultura asumirá la perfecta fisonomía de una industria, con producción ininterrumpida, con un margen considerablemente dilatado, en donde no tendrá cabida la ley del rendimiento no proporcional». Existe una necesidad imperante, pues «el mundo está interesado, por razones de conveniencia y de necesidad, en el desarrollo de los trópicos. Si los pueblos que habitamos esos territorios no sabemos realizar ese desarrollo, hay países impacientes de encargarse de la tarea».92

Había mucho trabajo por hacer. Dice Adriani sobre el caso venezolano: «Nuestra agricultura es rudimentaria. No hay un solo cultivo en el cual Venezuela pueda servir de ejemplo al mundo. No hay un solo sector de nuestra vida económica en donde no se descubran posibilidades de aumentar la eficiencia, de acrecer la producción económica, de estímulos fecundos».93 El asunto requiere ser estudiado con prontitud: «Es urgente que comencemos a preocuparnos seriamente del porvenir de nuestra agricultura, y que expresemos esa preocupación no sólo con palabras vanas. Las industrias agrícolas, siguiendo el ejemplo de las industrias fabriles, están adoptando los métodos científicos. Esta adopción ha ocasionado en la agricultura una revolución parecida a la llamada revolución industrial».94 La necesidad de Venezuela por desarrollar una política consciente se veía con claridad:

Se trata para nosotros de formular un programa que, en sus grandes líneas, nos señale la ruta durante un largo espacio de tiempo y nos asegure las ventajas de la continuidad del esfuerzo. Tal programa no podría formularse sin previo y cabal estudio, por parte de una comisión de técnicos idóneos, de los diversos aspectos de nuestra vida económica: suelo, subsuelo, clima, flora, fauna, agricultura actual, industria, población, etc. La misma comisión formularía las consideraciones que considere oportunas y que servirían de base al gobierno para formular el programa definitivo. Este estudio es indispensable para que podamos resolver con buen éxito los problemas capitales de nuestra vida económica: la conservación de nuestros recursos naturales, la inmigración de hombres y de capitales, el aprovechamiento de nuestros cursos de agua y la diversificación e industrialización de nuestra agricultura.95

Con la adopción de una técnica científica, la agricultura puede adquirir la fisonomía de una industria y hacer que surja toda una prosperidad económica producto de proveer los mercados internacionales con rubros más baratos y de mejor calidad, compitiendo con demás naciones agro-exportadoras. Para ello «la agricultura necesita de las inteligencias mejor dotadas y de las voluntades más vigorosas. La situación de Venezuela y de otros países tropicales de América requiere esfuerzos excepcionales», pues «los países de agricultura rutinaria, como el nuestro no pueden aspirar a la prosperidad mientras permanezcan en las actuales condiciones».96

Se acababa de establecer entonces en el país el Ministerio de Salubridad, Agricultura y Cría, organismo con el que se esperaba conseguir prosperidad para la agricultura venezolana. Con el Programa de Febrero se crea el Ministerio de Agricultura y Cria, separándolo del de Salubridad. Adriani es nombrado ministro y, en su efímera pero importante permanencia en el cargo, toma las riendas de un Ministerio que él juzga de capital importancia para la nación. Organiza el crédito agrícola, convirtiéndolo en el instrumento activo y eficiente de protección para nuestra agricultura. Se crea, centraliza y organiza el crédito agrícola con el Banco Agrícola y Pecuario.97 Venezuela marcha y Adriani es uno de los principales artífices de esa transformación.

El pensamiento de Adriani en materia petrolera y de agricultura está sintetizado por él mismo en los siguientes párrafos escritos hacia mediados del año 1929, cuando todavía se encontraba fuera de Venezuela:

La necesidad de reorganizar nuestra industria cafetera debería mover a los conductores de nuestro país al análisis de nuestra agricultura toda entera, más todavía de nuestra entera economía nacional. De ese análisis saldría seguramente cualquier plan encaminado a asegurar nuestra prosperidad permanente. Nunca se insistirá lo bastante en lo deplorable de la situación de un país cuya economía descansa sobre uno o pocos cultivos. El café ha compuesto siempre la mayor parte de nuestras exportaciones. No debemos equivocarnos en la apreciación de los cambios que han seguido al auge de la industria petrolera en Venezuela; esa industria es precaria; está en manos extranjeras; es, desde el punto de vista económico, una provincia extranjera enclavada en el territorio nacional, y ejerce una influencia relativamente insignificante en la prosperidad económica de nuestro pueblo.

No insistamos sobre lo del petróleo. Pero sí en la necesidad de libertarnos de la pesadilla del café, de sus precios, de sus crisis, de las perspectivas de la valorización brasileña, etc. Y para ello debemos querer la diversificación de nuestra producción agrícola. La variedad de zonas que componen nuestro territorio nos ofrecen una base natural para esa diversificación, y ella se hará necesariamente a medida que se vaya poblando el territorio nacional. Pero sería injustificable que, a causa de nuestra desidia la diversificación quedara abandonada al acaso.

Como lo han hecho otros países, también Venezuela debería proceder a un reconocimiento e inventario de sus recursos naturales. Es la base indispensable de las instituciones de investigación, experimentación y enseñanza agrícola. De otra manera los resultados no serían los que se esperan.98

Hay dos determinaciones clave en su pensamiento sobre el petróleo: primero, es una actividad precaria, perecedera; segundo, es una actividad extranjera. La segunda tiene una importancia especial para él: «Hay que ver que gran parte de las sumas correspondientes a las exportaciones petroleras se quedan en el extranjero para satisfacer rentas de capitales extranjeros invertidos, maquinaria y aprovisionamientos extranjeros, fletes de navíos extranjeros, altos empleados extranjeros».99

Esa caracterización constante en Adriani de lo extranjero supone comprender la naturaleza del intercambio mercantil por el que se ponen en relación la propiedad estatal nacional con el capital extranjero. Su concepción fundamental de lo económico lleva consigo el rigor de la ética del intercambio como entrega recíproca de equivalentes, en donde no había lugar para la realidad de este intercambio desigual al que da lugar el negocio del petróleo. Adriani sabe que Venezuela debe desarrollar una auténtica industria nacional si busca convertirse en un país soberano. La influencia de Spengler es notable, y obsérvese lo que plantea en una de sus obras que fue leída por Adriani:

Sobre las espaldas del carbón y en los centros de las vías del tráfico, que del carbón irradian, reúnese una masa humana de enormes proporciones, masa que se ha disciplinado en la técnica maquinista y trabaja para ella y vive de ella. Los demás pueblos, ya en figura de colonias, ya como Estados en apariencia independientes, mantiénense en un papel que consiste en producir materias primas y en consumir productos manufacturados. Esta distribución de los papeles queda asegurada por los ejércitos y las escuadras, cuyo entretenimiento supone la riqueza de los países industriales y que, a consecuencia de su educación técnica, se han convertido también en verdaderas máquinas, que trabajan a una señal de dedo. Una vez más muéstrase aquí la profunda semejanza y aun casi identidad entre la política, la guerra y la economía. El grado de poder militar depende del rango de la industria. Los países de pobre industria son pobres en general; no pueden, pues, mantener un ejército ni costear una guerra; son, por tanto, políticamente impotentes, y en ellos los trabajadores, tanto los que dirigen como los que son dirigidos, constituyen objetos para la política económica de sus adversarios.100

Conviene detenerse a estudiar las reminiscencias spenglerianas en el pensamiento de Adriani con especial atención. Si bien el progreso técnico había traído una serie de ventajas, sostiene que las naciones industriales se encuentran «amenazadas por el urbanismo, que crea desequilibrios económicos y sociales, y debilita y esteriliza la raza».101 El auge de las carreteras en Venezuela consolidó la unificación nacional, pero «las carreteras troncales trajeron, junto con sus innegables ventajas, ciertos resultados perjudiciales, como sucedió siempre con todo progreso. Las poblaciones y los campos que quedaron alejados de la carretera perdieron muchos de sus moradores en provecho de las ciudades y poblaciones situadas a lo largo de la vía, como era natural».102

La historia contemporánea de Venezuela es el reflejo de la preocupación viva de Adriani. A partir de 1926 comienzan a aparecer indicios demográficos que preconizan el advenimiento de profundos cambios en la dinámica de la población venezolana, como consecuencia de importantes cambios económicos y políticos. La explotación petrolera provoca que miles de personas abandonen los campos para migrar hacia los principales centros urbanos. Para 1960, el índice de urbanización estaba por encima del 50%, mostrando una marcada tendencia persistente que no iría sino aumentando. La migración interestatal había superado para 1970 los 2.3 millones de migrantes, y en 1980, Venezuela era uno de los países con mayor tasa de absorción urbana, con un 80,4% de la población total localizada en centros urbanos.103

El fenómeno de hacinamiento en las grandes urbes no es exclusivo de Venezuela ni de la región: se trata de un hecho universal, presente en todas las culturas entradas en decadencia,104 fase que Spengler entiende como civilización. Toda cultura posee el sino inevitable de tornarse una civilización, donde se detiene la actividad creadora, se consuma la realización de todas las posibilidades internas. Petrificación del grupo social. La cultura muere y su cadaver, cual tronco reseco y sin savia, puede permanecer erguido por siglos alzando sus ramas esqueléticas hacia el cielo.

«Civilización» es el extremo y más artificioso estado a que puede llegar una especie superior de hombres. Es un remate; subsiguiente a la acción creadora como lo ya creado, lo ya hecho, a la vida como la muerte, a la evolución como el anquilosamiento, al campo y a la infancia de las almas —que se manifiesta, por ejemplo, en el dórico y en el gótico— como la decrepitud espiritual y la urbe mundial, petrificada y petrifícate. Es un final irrevocable, al que se llega siempre de nuevo, con íntima necesidad.105

En el tránsito de la cultura a la civilización, que en Occidente se lleva a cabo hacia el siglo XIX, «las grandes decisiones espirituales no se toman ya “en el mundo entero”, como sucedía en tiempos del movimiento órfico y de la Reforma, en que no había una sola aldea que no tuviese su importancia. Ahora tómense esas decisiones en tres o cuatro grandes urbes que han absorbido el jugo de la historia, y frente a las cuales el territorio restante de la cultura queda rebajado al rango de “provincia”; la cual, por su parte, no tiene ya otra misión que alimentar a las grandes urbes con sus restos de humanidad superior».106 En Venezuela este principio se evidencia con el dicho tan papular de que Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra.

Las culturas, para Spengler, son todas vegetales, pues crecen sobre un territorio y afirman el ligamen psíquico que une al hombre con la tierra. De acá se desprende el principio según el cual todas las grandes culturas son culturas urbanas: «La historia universal es la historia del hombre urbano. Los pueblos, los Estados, la política, la religión, todas las artes, todas las ciencias, se fundan en un único protofenómeno de la existencia humana: en la ciudad». El milagro ocurre cuando nace el alma de la ciudad, es decir, un alma colectiva de una especie nueva que forma un cuerpo visible.

La aldeana colección de casas, cada una de las cuales tiene su propia historia, se convierte en un todo conjunto. Y este conjunto vive, respira, crece, adquiere un rostro peculiar y una forma e historia interna. A partir de este momento, además de la casa particular, del templo, de la catedral y del palacio, constituye la imagen urbana en su unidad el objeto de un idioma de formas y de una historia estilística, que acompaña en su curso todo el ciclo vital de una cultura.107

Lo que va a distinguir la ciudad de la aldea no será la extensión ni el tamaño de la misma, sino la presencia de un alma ciudadana. Por ello existen aglomeraciones humanas que no constituyen ciudades. Existe ahora la vida dentro y fuera de la ciudad, dos mundos diferentes, donde el alcalde de una y de otra son distintos seres, sintiendo la diferencia que los separa. Como es de esperar, esta diferencia tiende con el tiempo a acentuarse y provocar alteraciones importantes en el desenvolvimiento de la cultura. Mientras que antiguamente sólo el paisaje dominaba sobre la mirada del hombre, vibrando al compás del alma humana; la aldea, que confirma el campo, es desafiada por la ciudad.

La ciudad niega toda naturaleza. Quiere ser otra cosa, una cosa más elevada. Esos agudos tejados, esas cúpulas barrocas, esas torres y pináculos, no encuentran en la naturaleza nada que pueda emparejárseles. Ni quieren tampoco encontrarlo. Al fin se inicia la urbe la urge gigantesca, la ciudad como un mundo, la ciudad que debe ser sola y única. Y comienza la labor destructiva a aniquilar el paisaje. Antaño la ciudad se entregó a la imagen del campo. Ahora la ciudad quiere reconstruir el campo a su propia semejanza. Y los senderos se con vierten en vías militares, los bosques y los prados en parques, las montañas en puntos de vista panorámicos. La ciudad inventa una naturaleza artificial, pone fuentes en lugar de manantiales, cuadros de flores, estanques, tallos recortados, en lugar de praderas, charcas y matorrales. En la aldea, los tejados de paja parecen cerros y las callejas senderos. Pero en la ciudad se abren amplios los pasos de las calles empedradas, llenas de polvo coloreado y de ruidos extraños. […] Y el pobre aldeano, atónito, de pie sobre el asfalto, hace la más ridícula figura. No comprende nada y nadie le comprende a él. Sirve a lo sumo para un paso de comedia y para producir el pan que ese mundo urbano necesita.108

El enfrentamiento entre ambos mundos es de orden existencial. Así, «el aldeano, arraigado en la tierra, ante las puertas de las grandes ciudades, que ahora —escépticas, prácticas, artificiales— representan solas la civilización, no cuenta ya para nada. El “pueblo” es ahora el pueblo de las urbes, masa inorgánica y fluctuante. El aldeano no es demócrata; por lo tanto, es desatendido, ridiculizado, menospreciado, odiado. Es el único hombre orgánico que queda, desaparecidas las viejas clases nobiliarias y sacerdotales; es un residuo de la anterior cultura».109 Ese es el fatal proceso espiritual propio de todas las postrimerías.

Al surgir la capital, se observa a aquella ciudad cuyo espíritu domina sobre todo el territorio. Con sus métodos, fines, resoluciones políticas y económicas, hace de todo el campo medio y objeto de su espíritu director. El campo, con sus habitantes, no comprende lo que sucede y nadie le pregunta nada. Así ha ocurrido en todos los tiempos: «Tebas es Egipto. Roma es el orbis terrarum. Bagdad es el Islam. París es Francia. En cambio, la his toriade las épocas primitivas se desarrolla en múltiples pequeños centros de los diversos territorios. […] Poco a poco la política se concentra en pocas capitales, no quedando a las demás sino una sombra de vida política».110

Llega un punto en que la ciudad se ha desarrollado tanto que ya no necesita afirmar su oposición al campo y todo lo relacionado a él. Aparece la distinción entre gran ciudad y pequeña ciudad, lugar donde la diferencia entre el campesino y el citadinos llega a ser considerable, pero desaparece porque la ciudad rural se convierte en parte del campo, distanciándoselo del habitante de la gran ciudad. Surge, finalmente, la urbe mundial, lugar donde se concentra el curso de la historia universal. Gigantescas ciudades de toda civilización madura «que descalifican y desvaloran todo el paisaje materno de su cultura, aplicándole el concepto de provincia. Ahora ya todo es provincia; el campo, la pequeña y la gran ciudad, son provincia». Ahora sólo existen provincianos y habitantes de la urbe mundial.

Termina el ciclo vital de toda gran cultura y las consecuencias se hacen notar. Ya Spengler lo veía venir: «Las urbes cosmopolitas de la civilización europeo-americana no han llegado aún, ni mucho menos, a la cúspide de su evolución. Preveo para mucho después del año 2000 ciudades de diez o veinte millones de habitantes, extendidas sobre amplios territorios, con edificios junto a los cuales los mayores de hoy parecerán enanos y con medios de tráfico que hoy nos parecerían locura».111 El futuro no tan lejano terminaría siendo peor de lo que llegó a pensar. Las ciudades fáusticas manifiestan la tendencia occidental al infinito expandiéndose más y más, lanzando barriadas en torno al campo, tendiendo poderosas redes de comunicación.

Se repite la misma tendencia que en la Antigüedad clásica: «Una miseria espantosa, con embrutecimiento de todas las formas de la vida, se desarrolla en esas soberbias ciudades mundiales, creando entre los tejados y las buhardillas, en los sótanos y patios interiores, un nuevo tipo de hombre primitivo. Ello ocurrió en Bagdad y Babilonia como en Tenochtitlán y como hoy en Londres y Berlín».112 Spengler nos recuerda que «en Roma y Bizancio se construyeron casas de seis a diez pisos. La anchura de la calle era, a lo sumo, de tres metros. Y como no existían reglamentos de urbanización, ocurrió muchas veces que las casas se vinieron abajo con todos los inquilinos. Una gran parte de los cives romani, para quienes la vida se reducía a panem et circenses, no poseían más que un lecho carísimo en aquellas insulae, pululantes como hormigueros».113

El nacimiento de toda ciudad trae consigo su propia muerte. Cuando la masa de los inquilinos y huéspedes surca el mar de casas errando de refugio en refugio, ya está perfectamente formado el tipo de hombre que Spengler llama nómada intelectual. Para él la patria es la ciudad, se siente un extranjero en la aldea más próxima. «Prefiere morir sobre el asfalto de las calles a regresar al campo. Y no lo liberta ni siquiera el asco de esa magnificencia, el hastío de tanta luz y tanto color, el laedium vitae que se apodera al fin de muchos. El hombre de la gran urbe lleva eternamente consigo la ciudad; la lleva cuando sale al mar; la lleva cuando sube a la montaña. Ha perdido el campo en su interior y ya no puede encontrarlo fuera».114 Este tipo de hombre llega incluso a rechazar los vínculos que lo unen a una nación.

En las ciudades mundiales es donde, junto a una minoría que tiene historia, que vive en sí la nación, que siente en sí representada la nación y quiere dirigirla, se produce otra minoría de hombres literarios sin tiempo, sin historia, hombres de razones y causas, no del sino, hombres que, ajenos ya por dentro a la sangre y a la existencia, son pura conciencia vigilante, y no ven en el concepto de nación ningún contenido «racional». Y es la verdad que estos hombres ya no pertenecen a una nación. Todo «pueblo culto» es una corriente de existencia; pero el cosmopolitismo es mera asociación de «inteligencias».115