El hidalgo antillano

El ideario de Eugenio María de Hostos

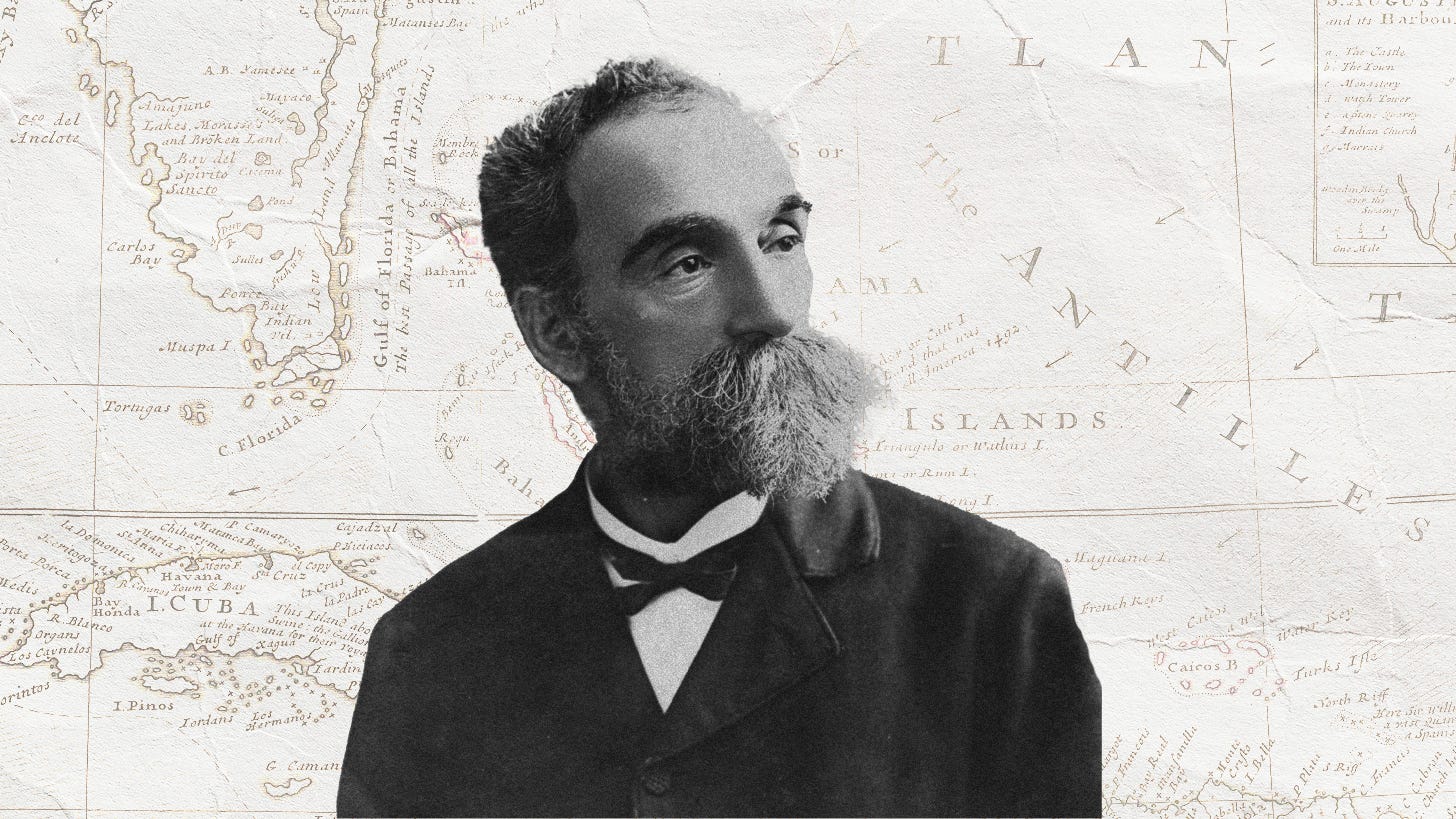

Eugenio María de Hostos es universalmente reconocido como una de las figuras más elogiadas de la isla de Puerto Rico. Llamado el Ciudadano de América, este señor borinqueño consagró su vida entera a la causa de las Antillas y del conocimiento. Fue considerado como uno de los próceres de la independencia de Puerto Rico por sus esfuerzos primero contra la decadente España isabelina decimonónica y luego contra el imperio de la república angloamericana, con el objetivo final de crear una confederación de los pueblos hispano-antillanos que pudiera garantizar la libertad y soberanía de dicha región. Aparte de sus intrigas políticas, también fue propulsor de la educación, promoviendo un modelo denominado la «Escuela Normal» en la República Dominicana, que dio luz a muchos intelectuales que jugarían un papel clave en la vida intelectual dominicana en el siglo XX.

Simultáneamente, es elogiado por muchos como una abanderado del liberalismo y del positivismo krausista y como un gran líder decolonialista. A pesar de indudablemente tener sus tendencias hacia esas corrientes de pensamiento, su ideario no es tan simple. Hay que recordar que, al final del día, Hostos fue un producto de su época y estaba reaccionando a la descomposición de lo poco que quedaba de la gran monarquía católica universal en base a las conclusiones que le parecían más lógicas. A pesar de esto, su formación católica, escolástica e hispánica nunca lo abandonó al cien por ciento. Es por esto que el pensador tradicionalista español Francisco Elías de Tejada le dedicó un libro completo al prócer borinqueño y sus ideas titulado Las doctrinas políticas de Eugenio María de Hostos. Tras analizar sus ideas en detalle y mirar más allá de la retórica y el relleno, Elías de Tejada llegó a la siguiente conclusión:

Eugenio María de Hostos fue un hidalgo, hijo de hidalgos […] De esta fibra de hidalgos es la talla borinqueña en que se talla el estilo suyo: tenacidad, pasión, desprendimiento hacia las cosas materiales, idealismo arrebatado a linderos de locura, apasionado alán de beber ensueños constantes de infinito. Durante su vida entera Eugenio Maria de Hostos encarnará, en la diatada peregrinación que es su existencia, los modos fundamentales de la generosidad hidalga, la misma sed heroica de depuraciones interiores y el propio apego puro al estricto cumplimiento del deber.1

La religión

Juan Donoso Cortés, citando a Proudhon, decía que en todas las cuestiones políticas, siempre acabamos teniendo que responder a las cuestiones teológicas.2 Donoso continúa explicando porqué, como Dios es todo, naturalmente la teología abarca todas las ciencias. Naturalmente, Hostos tenía que haber respondido a esta cuestión inevitablemente y no se podía escapar de dicha realidad. Primero hay que entender que Hostos era un hombre de su época, un hombre decimonónico. El afán de entonces era buscar alternativas filosóficas al método escolástico y corregir lo que percibían como excesos de la Iglesia, especialmente en el mundo hispánico. Naturalmente, Hostos era crítico del concepto de los dogmas dentro de La Iglesia y también se tomó su tiempo en criticar la Compañía de Jesús y el escolasticismo.

A pesar de esto, Hostos no fue un ateo ni tampoco era un deísta. Hostos creía en un dios activo que jugaba un papel activo en las vidas de las personas. El Padre Luis Oraá, S.J., explica que, para Hostos, la religión es algo absoluto e innegociable lo cual es exigido para todas las personas, ya que está enraizada en la naturaleza humana y debe mostrarse de una manera u otra. A pesar de esto, el sacerdote jesuita no tarda en señalar donde cae, continúa:

Pero lo que Hostos afirma es que la razón es única vía para llegar a Dios. Es decir, no acepta la comunicación de ese Dios al hombre, ni la revelacion, ni ninguna de sus manifestaciones. Menos acepta la máxima manifestacion de Dios en la persona de Jesus. Jesus es para Hostos uno de los grandes personajes de la historia, esos a los que Rubén Darío llamaba «los raros» por ser la excepción.3

Para nosotros los que somos creyentes, sabemos que esto no es correcto ni suficiente. Acá es una instancia del error primordial de Hostos anteriormente mencionado: poner su inclinación natural hispánica al servicio de las corrientes de la época. Por eso es que el padre Oraá continúa refutando a Hostos, diciendo: «Dios no es lo que vamos a encontrar infaliblemente al término de nuestro esfuerzo racional, como algo conquistado por nosotros. Dios es Alguien que toma la iniciativa, nos visita gratuita y graciosamente y se hace hombre entre nosotros».4 A pesar de esto, tenemos evidencia extensa de las súplicas a lo Divino por parte del maestro borinqueño. Elías de Tejada lo expone de manera muy clara en su análisis de la Peregrinación de Bayoán, donde vemos el alma de Hostos hablar a través del protagonista.

Cuando llegamos a la muerte de Marién en dicha obra, vemos a un Hostos que es incapaz de encomendarla a cualquier sujeto terrenal o material que podemos ver o analizar, es acá donde vemos como lo más profundo de su alma sale de tal manera sincera que decide contemplar al Altísimo Dios arriba de todo. El Maestro narra su contemplación: «Brilló en sus ojos el último relámpago de amor, y mirando a Bayoán […] Su cuerpo quedó entre nosotros; su espíritu fue a Dios».5 Tejada procede a comentar que hay mucho de cristiano en este fragmento, ya que se trata de encomendar a Dios en sacrificio los dolores carnales. Esto se reivindica luego cuando vemos que Baoyán no llora sino que mantiene su cabeza inclinada sobre el pecho, cuando Hostos cuestiona que estará contemplando, continúa simplemente diciendo: «…tal vez a Dios».6

Es en Baoyán que vemos al Hostos íntimo, ese Hostos que procede a inclinarse a su naturaleza humana para suavizar su alma hacia el Dios Omnipotente. Esta actitud no es meramente uno que se reflejaba en solamente las partes más cerradas de su ser, pero lo compartía con aquellos a quien él amaba: Sus familiares, sus hijos, etc. Cuando leemos los cuentos que escribía para sus hijos, vemos claramente este deseo de enfatizar la importancia de lo divino en sus formaciones. Cuando habla de su querida esposa Inda, por cual optó casarse por la iglesia a través del santo sacramento del matrimonio, no puede encontrar ninguna alabanza terrenal que pueda captar su deseo profundo de elogiarla. Como resultado, Hostos otra vez recurre a la omnipotencia divina y le suplica a Dios que bendiga a su querida esposa. Esto no es meramente algo figurativo tampoco, vemos a Hostos recurrir una y otra vez a la bendición divina para su esposa, sus hijos y su hermana.7

Podemos ver como el maestro decide acordarse del Altísimo Creador de los cielos y abrirle por lo menos una parte de él a Su amor y misericordia. Moviéndonos otra al ámbito doctrinal, ya habíamos comentado de Hostos que fue crítico duro de la Compañía de Jesús. A pesar de esto, es importante resaltar que su crítica hacia los hijos de San Ignacio no venía de una postura anti teológica sino provenía de un choque entre filosofías de la historia de los pueblos del habla de Cervantes. Un tema central en la concepción histórica de Hostos es la reacción ante la decadencia española y específicamente como se manifestó en las Antillas Españolas. Hostos se quedó desencantado con lo que consideraba como el fanatismo religioso de los pueblos hispánicos, esos que solamente rezaban y no trabajaban. Para Hostos, esto representaba un obstáculo para la modernización de las Antillas y la América Española. Elias de Tejada explica:

Y como los jesuitas encarnaban aquella vieja manera española, y Hostos juzgaba esta vieja manera española causa del atraso de los pueblos hispanoamericanos, en nombre de los postulados del progresismo decimonónico se enfrenta con la Compañía de Jesús. Pero, entiéndase bien, por motivos de circunstancia histórica, no por razones de fría lógica.8

A pesar de esto, el maestro de Mayagüez, con su mente devota a la educación, no podía resistirse en exaltar las glorias del régimen ignaciano-tridentino en América. Hostos llega a reconocer que las misiones jesuitas a lo largo de todos los virreinatos americanos fueron exitosas en reducir el analfabetismo al igual que incorporar las poblaciones indígenas a la vida civil. Llegó tan lejos a declarar de que, comparado con la colonización secular, la obra jesuita fue: «más sabia, más humana, más fructuosa y más civilizadoras».9 Elías de Tejada comenta de esto de que verdaderamente vale poco criticar a los jesuitas como una sociedad política o comercial cuando, al momento decisivo, decides elogiar su obra fundamental.

En resumen, vemos a un Hostos que activamente reconoce la omnipotencia de Dios y su papel omnipresente sobre las vidas de los hombres, reconoce que podemos trabajar para conocerlo y contemplarlo aunque diga de manera errada que es solamente por la razón. También vemos cómo, a pesar de sus luchas políticas con el clero, no puede parar de sentir admiración por su obra lo cual él elogia como ejemplo de civilización. Se puede entender, por lo menos un poco, como pudo adquirir el respeto de hasta ciertos clérigos, como el Padre Robles Toledano, quien decía: «Sin alcanzar los tonos del panegírico, admiramos en Hostos, aunque heterodoxo, al hombre de ejemplar vida moral, pero condenamos sus ideas. Él era mejor que su pensamiento».10

Filosofía: Ni utilitarista, ni racionalista, ni comteano

Moviéndonos al ámbito de la filosofía, mucha de la historiografía actual decide denominar a Hostos un abanderado del positivismo. Ese es indudablemente el juicio que sus oponentes le hacían al igual que muchos positivistas. A pesar de esto, la filosofía de Hostos es mucho más complicada que esto. A través de su vida, desarrolló diferentes concepciones filosóficas sobre temas como la moral, la ética y otros temas los cuales simplemente no se pueden cuadrar en una sola categoría u otra. Como resultado, a Tejada le parece más simple descartar todas las categorizaciones que le ponen otros autores antes de poder explicar claramente el pensamiento auténtico de Hostos. Américo Lugo, quien conocía a Hostos y fue su pupilo, teorizó de que Hostos posiblemente hubiera sido utilitarista y hasta llegó a acusarlo de ser anglófilo. Por lo menos la primera parte de dicha tesis fue refutada por el mismo Eugenio Carlos de Hostos, hijo del maestro borinqueño, señalando que habían varios choques irreconciliables entre la teoría utilitaria y el ideario hostosiano. Eugenio Carlos escribe:

Creo que ni sus demás oyentes de hace once lustros entendieron, ni sus lectores de ahora encontrarán que en la filosofía de Hostos entra considerar la utilidad como principio de la moral, ni hallarán en sus diarios ni en sus cartas, páginas íntimas en donde se revelan el fondo de su alma, pensamiento y sentimiento, nada que ni remotamente muestre que en su espíritu prevalecieran tendencia ni aversiones que no fuesen dignas de él, dignas de su pensamiento, dignas de su sentimiento. Además el Tratado de Moral explica que hay una voz superior que nos llama a ser hombres para potenciar las costumbres públicas con la pureza de las nuestras. No fue utilitarista. Tampoco fue pragmatista: no fundaba la moral en sus efectos prácticos, por más que creyese conveniente a nuestros pueblos asentar su educación sobre bases provechosas al individuo y a la sociedad.11

Elías de Tejada también comenta de que hubiera sido difícil que Hostos fuera utilitario, ya que la teoría en esa época solo fue popular entre ciertos sectores de Inglaterra y aún así no había llegado aún al país hispanoamericano donde fue más popular, ese siendo Colombia.12 Tejada también llega a criticar la tesis del Hostos krausista por más que muchos lo apoyen. Llega a conceder que habían ciertas coincidencias entre los dos con respecto a la idea del armonicismo universal, pero después de ahí las coincidencias se acaban, ya que, en las palabras de Tejada: «[…] En lo que toca a la doctrina, la nebulosidad inherente al krausismo resbaló sobre aquella alma enamorada de las rectas claridades de la lógica».13

Más allá de todas estos atentados de asignarle a Hostos una cierta corriente filosófica, la doctrina que probablemente más se le atribuye es la del positivismo. Esto se puede ilustrar más claramente en su gran enfrentamiento intelectual con el arzobispo Fernando Arturo de Meriño sobre cómo la educación dominicana debería regirse: bajo una concepción laicista, racionalista y puramente cientificista o bajo una concepción católica, escolástica y medieval. Aunque indudablemente se puede decir que la filosofía hostosiana indudablemente es más cercana al positivismo, esto no necesariamente significa que es un discípulo devoto de Comte y sus ideas.

Cuando hacemos un análisis profundo de este positivismo hostosiano, nos damos cuenta muy rápido que Hostos se desvía de Comte en varios aspectos y acaba coincidiendo con la filosofía hispánica en varios aspectos, aunque su metodología sea incorrecta. Para empezar, el punto de partida de utiliza Hostos es uno indudablemente positivista. Empieza con declarar que el dato primordial para cualquier conocimiento moral es un orden visible que es paralelo a la naturaleza física.14 Tejada luego elabora esto explicando que, para Hostos, hay dos naturalezas, uno moral y otro natural, que se rigen bajo las misma leyes:

La existencia moral no difiere de la física en lo pertinente a la esencia, sino solamente en los modos de manifestación. La vida física se manifiesta en la existencia de un organismo formado por la concurrencia de diversos órganos, en actividad constante para realizar funciones indispensables a la existencia, funciones que consisten en la concurrencia de operaciones múltiples al funcionar de cada órgano. La vida moral no presenta tales rasgos exteriores, pero su evidencia se muestra en constituir estímulos constantes para la misma vida material.15

A pesar de esto, Hostos no llega a las mismas conclusiones que muchos de sus positivistas contemporáneos, sino que se aleja. Podemos ver esto claramente cuando escribe en su Tratado de Moral:

¿Hay algún ser racional que pueda vivir sin fe en el destino de sus propias facultades, sin esperanza en el éxito o resultado de sus esfuerzos, sin caridad para los suyos, sin amor a la justicia y a la verdad, sin entusiasmo por el derecho y la libertad, sin disposición a sacrificar algún bien particular por el triunfo de esos bienes generales?.16

Es acá donde vemos el aspecto más definitivo de la visión filosófica de Hostos: La personalidad. Para el maestro, la personalidad actúa como la raíz esencial del ser humano. Él llega a concluir que hay tres órganos que son necesarios para comprender y conocer la moral, estas son: El sentido común, la razón y la conciencia. De todos estos, Tejada comenta que es especialmente en la conciencia en cual Hostos piensa que la personalidad más se encuentra y se exalta.17 Hostos elabora su punto explicando que si tomamos en cuenta que los órganos corporales naturalmente resultan una vida completa, gracias a dichos órganos, y arriba de todo material, pues no hay necesidad de dar más que dicha organización material para cumplir nuestro propósito.

Pese a esto, cuando comparamos los resultados del organismo material con los que son inmateriales, el borinqueño escribe que no hay nada producido de manera definitiva en cosas como la afectividad, la voluntad o la razón. Esto se debe principalmente a que, de acuerdo a Hostos, estas cosas no son factores significativos que nos muevan en apreciar todo lo que es bueno, bello y verdadero. Más que esto, debe haber un órgano dentro de nosotros que nos dé la posibilidad de comprender dichos conceptos. Continúa Hostos escribiendo que:

Hay necesidad de agregar un órgano superior a todos los demás, en el cual se reflejen todos ellos y reciban la fuerza de expresión individual que dé a todo hombre la seguridad de que él es él mismo, que dentro de su cuerpo ame lo bello, busque lo bueno, indague lo verdadero; en una palabra: es necesario que haya un órgano de representación de la individualidad, por cuyo medio, cada individuo humano sepa que él es él.18

Hostos concluye diciendo que el único organismo que nos da la posibilidad de comprender dichos conceptos es la conciencia. La conciencia es el organismo primado en cual todas las otras se reúnen y expresan la individualidad en su mejor manera. Esencialmente, para Hostos, sirve como el núcleo de todo el complejo cósmico. Es aquí donde la tesis del Hostos racionalista también muere, ya que unilateralmente y sin reserva reconoce el papel clave que juegan los sentimientos y las experiencias personales cuando intenta explicar que es la moralidad. Hostos no solamente reconoce el papel de los sentimientos, sino que también va más allá. Tejada comenta de que Hostos consistentemente y repetidamente escribía de que la razón estaba completamente sumisa a la conciencia.

Esto se debe a que Hostos pensaba que la razón simplemente no tenía la habilidad de determinar datos sobre la moralidad de manera puramente especulativa, ya que los valores morales tienden a encarnarse en las actividades y la conducta. Con eso en mente, continúa explicando que, aunque las ideas intelectuales sirven como punto de partida para los principios, la moralidad tiene el objetivo más importante de prevenir el mal en el hombre y apuntarlo hacia la virtud.19 Finalmente, Tejada refuta la idea del Hostos determinista. Explica que Hostos no percibía que el conocimiento de la moral a través de la razón y su dictacion a través de la conciencia no era meramente un acto impulsivo, sino algo que emanaba de la voluntad. Citando al maestro directamente, escribe:

La responsabilidad de nuestras acciones está intimamente relacionada con el carácter mismo de esas acciones, ya sean buenas, ya sean malas, por lo mismo que tenemos libertad o libre albedrio. En otros términos, nuestra responsabilidad nos liga al orden moral o al desorden que provoquemos, porque somos seres libres, porque lo mismo podemos decidirnos por el mal que por el bien.20

Aquí podemos ver claramente como Hostos ha dejado atrás la concepción comteana de manera muy definida. En cierto sentido, podemos ver los ecos de su formación hispánica y escolastica. Tejada concluye que esta concepción personalista, junto con su adherencia fervientemente a la primacía del deber, hace que Hostos no sean tan diferentes que sus antecesores hidalgos de la antigua Castilla. El profesor español explica:

Llámese a esto «sistema de dignidad», como quiere José A. Fránquiz o apellidesele senequismo español en el opinar del mejicano Antonio Caso, tanto da. Yo le llamo el gusto de vivir de los que, hazaña a hazaña, sacrificio a sacrificio, heroicidad a heroicidad y locura a locura, levantaron el alcázar de la Tradición de las Españas… Fue un viejo hidalgo español que se empeñó en seguir la filosofia europea del positivismo dominante en el siglo XIX, pero que, no obstante, siempre se mantuvo leal a las maneras espirituales de su gente….21

Derecho político

Finalmente, llegamos a lo que es probablemente la piedra angular para entender el pensamiento del maestro borinqueño: su concepción política. Más que a la teología o a la filosofía, Hostos dedicó buena parte de su vida a los temas políticos que afectaban al Caribe español. Empezando desde muy joven, inició su carrera política en España, en donde abogó por la reconciliación entre las Antillas Españolas y la Madre Patria. Específicamente, quería crear una confederación de estas islas primadas de América dentro de la gran federación que es España. A pesar de este optimismo, el sueño de Hostos fue destruido pedazo a pedazo. La España del siglo XIX fue una en cual había muy poco espacio para el regionalismo.

El régimen liberal en dicho país, concebido en la constitución gaditana del 1812 («la Pepa») y hecha una realidad en el 1833 tras la muerte de Fernando VII y la usurpación de los derechos legítimos de su hermano don Carlos por los burócratas liberales con la ayuda de la reina maquiavélica María Cristina de Borbón, tenía como uno de sus proyectos políticos principales acabar con el regionalismo español que era protegido por el régimen foral. Con ese objetivo en mente, se abolieron por completo los diferentes reinos, señoríos, principados y ducados que conformaban la federación histórica española a favor de un nuevo régimen burocrático de provincias centralizadas con muy poca autonomía. Este régimen centralizado especialmente se aplicó de manera muy dura en la América insular.

Esto se vio especialmente en la Constitución de 1837, una continuación de «la Pepa», en donde los ayuntamientos locales de Cuba y Puerto Rico quedaron completamente suprimidas y todo el poder se concentraba en el capitán general, quien estaba al mando directo de la metrópoli. A pesar de esto, hubo mucha resistencia por todo España a este empuje por la centralización en la forma de las tres carlistadas (1833-1840, 1846-1849 y 1872-1876) que tuvieron lugar especialmente en Cataluña y el País Vasco. Fue en el País Vasco donde Hostos recibió su formación intelectual, el Padre Oraá comenta que es muy posible que haya recibido inspiración hasta cierto punto del pensamiento foralista carlista durante su estadía en Bilbao, lo cual se hará más claro más adelante.22

Cuando leemos que Hostos pensaba sobre la sociedad, el Estado y la nacionalidad, veremos que indudablemente surgen muchas coincidencias entre la concepción hostosiana y la concepción hispánica tradicional. Para esto, tenemos que ir sus Lecciones de Derecho Constitucional. Para empezar, Hostos empieza sus lecciones con dando unas definiciones sobre que exactamente es la sociedad y el estado. Acá vemos otra vez el choque de conciencia que tiene Hostos dentro si mismo, porque por un lado define a la sociedad como un todo orgánico, explicando:

Ahora bien: ese hecho de ser la sociedad ¿corresponde simplemente a una fuerza de organización, que hace de la sociedad un cuerpo inerte, o corresponde a un hecho de vida, que se refiere a un ser que vive? La historia responda. Para la ciencia constitucional, la sociedad es una realidad viviente, una vida, un ser organizado con todas las condiciones de organización que se observa en toda la escala biológica. Viviendo, siendo, la sociedad es un organismo; y como todo organismo, se compone de órganos, realiza funciones, hace operaciones, tiene y satisface necesidades.23

Aunque en ocasiones peca, quizás por ser hijo de una época particular, en el error liberal moderno sugiriendo que la sociedad es igual manera un «agregado [...] de individuos».24 A pesar de esta problemática, Tejada intenta de resumir y armonizar estas dos definiciones, diciendo que:

El orden lógico sería: agrupación de individuos en vida colectiva que requiere un orden, equivale a sociedad con su oportuno orden social; necesidad de un elemento ordenador que cree el orden social, respetando a los componentes, o sea, el Estado; establecimiento del orden social por el Estado bajo el respeto a los individuos componentes, y tendremos el derecho. Condición de respeto al individuo en que retorna la constante tendencia hostosiana al subrayamiento de la personalidad y que matiza de individualismo su entera temática sociológica y política.25

Hostos, de manera difícil, argumenta de que el poder radica en la sociedad y que debe concretarse en un ente organizador, lo cual el llama el Estado. A pesar de esto, no aclara cómo la sociedad puede actuar de otro modo sino a partir de los individuos componentes. Esto significa que dicha actuación es a través de personas concretas, por lo cual Tejada dice: «[…] que genera dos grupos de hombres ostentadores de poderes políticos diferentes, dos voluntades colectivas, dos centros de acción autónomos en caso de conflicto».26 Luego de esto, es aquí donde vemos unas de las ideas más definitivas que marca el ideario hostosiano: El federalismo histórico. Para Hostos, la sociedad se considera como una pirámide interdependiente que encaja diferentes realidades históricas dentro de un mismo marco.

La forma en que, para Hostos, la sociedad viviente mejor se expresaba bajo un concepto con el cual muchos de nosotros ya estamos familiarizados, porque estamos agrupados según estas instituciones: las sociedades intermedias. Para Hostos, la sociedad se pudiera expresar en forma de cinco órganos de que la componen. Estos son en orden de menor a mayor: El individuo, la familia, el municipio, la región o provincia y finalmente la nación o sociedad general.27 El maestro borinqueño dice:

Si eludimos los términos intermedios, por considerarlos complementos necesarios del primero y del último, podemos decir: sociedad, agregado de individuos. Y si considerando que cada uno de los integrantes de la sociedad es por sí mismo un organismo, podemos definir: sociedad, organismo de organismos.28

Como podemos apreciar, a pesar de subscribirse al organicismo, Hostos dota a su concepción de las sociedades intermedias con su propia conclusión, de que el punto originario es el individuo arriba de todo. Esto significa que su concepción del organicismo es más cercano a la de su amigo el pensador republicano español Francisco Pi y Margall que a la vez, es un eco de la concepción individualista proudhoniana de las federaciones. En resumen, este ideario tiene como objetivo organizar las sociedades en base a individuos autónomos y voluntarios de manera inorgánica. Podemos ver esto en su discurso en el Ateneo de Madrid en 1868, en donde visualiza una confederación en la cual la sociedad se reconstruiría en base de una pirámide de federaciones de hombres libres.29

Estas declaraciones y escritos de Hostos nos harán pensar de que fue un partidario firme de las federaciones liberales disociadas de la historia que son mecánicamente impuestas sobre la sociedad. A pesar de esto, Hostos nos sorprende otra vez en otro choque de conciencia donde acaba contradiciéndose. Cuando volvemos a analizar sus escritos, podemos ver cómo al final del día sus simpatías caen con el federalismo histórico. Tejada comentaba que:

Cuando haya de elegir entre los dos federalismos, escogerá el federalismo histórico tradicional con preferencia al federalismo mecanicista liberal, y aunque parezca extraordinario, está más próximo del carlismo que de los seguidores de su personal amigo Francisco Pi y Margall.30

No tenemos que ir tan lejos para ver cómo el concibe al federalismo histórico, ya que lo describe en sus misma Lecciones de Derecho Constitucional, el mismo escrito en donde previamente había descrito un organicismo positivista. Hostos empieza refutando la idea de que las federaciones pueden ser meramente alianzas voluntarias en donde hay autonomías dispersas, sino que tiene que haber una unidad en variedad y viceversa para la distribución de la soberanía de manera proporcional.31 Hostos también afirma que este proceso de federalismo tiene que ser distinto a los federalismos que provienen de repúblicas centralistas. Lo explica así:

En vez de romper violentamente la unidad tradicional, que absorbe la vida de las comarcas y de los municipios, empezará por reconocer que la sociedad municipal y la provincial son sociedades tan reales y positivas como la sociedad general; y que, así como ésta tiene, por naturaleza, una soberanía propia o conjunto de poderes necesarios para hacer efectivo el objeto de su vida, así el municipio y la provincia, cada uno de ellos en proporción de sus necesidades, tienen una soberanía o capacidad de hacer lo necesario para desarrollar su vida peculiar.32

Concluye explicando que si la federación se basa en la realidad de este hecho, cada unas de la sociedades particulares adquirían una soberanía parcial que poco a poco iría construyendo la unidad de esta federación, lo cual se fortalecería naturalmente por las propias vidas de dichas sociedades.33 Tejada explica que esta tesis hostosiana es casi exactamente la misma que predicaban los tradicionalistas españoles decimonónicos. Aunque Hostos usa al federalismo de los Estados Unidos de Norteamérica como un ejemplo de lo que el concebía, lo elogia dentro de sus aspectos organicistas pero no en su naturaleza individualista. Para Tejada, el federalismo hostosiano es simplemente el mismo federalismo historicista que componía la monarquía hispano-católica y federativa, simple bajo un discurso liberal e individualista. Tejada concluye diciendo:

Aquel cerebro poderoso no se desarraiga revolucionariamente de la historia, sino que, al final, acude a ella; no da en una fantasia abstraccionista, sino viene a una concreción precisa; no se reduce a defender la descentralización teóricamente, pero llega a exaltar la temática labrada de los siglos.34

Conclusión

Hostos fue una figura increíblemente complicada. Como Elías de Tejada expuso en su obra, resultó Hostos una figura que tuvo muchas contradicciones y vivía constantemente yéndose en contra de sí mismo debido a sus inclinaciones naturales y su formación educativa. La tesis tejadiana es una de muchas que intenta explicar la mente de este pensador borinqueño. Tejada es una figura que era muy conocido por llegar a conclusiones muy optimistas, gracias a que su personalidad le inclinaba mucho a tomar posturas. Como resultado, hay partes del ideario hostosiano a las que quizás Tejada no le prestó la atención necesaria, pues hay que considerar que el ideario de Hostos, impreso en toda su obra, es amplio. Sin embargo, Tejada ha podido mostrar exitosamente que el maestro borinqueño superó a todos sus contemporáneos debido a su espíritu hidalgo. Omitiendo sus heterodoxias y errores por ser hijo de su época, Hostos tuvo un corazón hispánico. La obra de Hostos puede contribuir en el presente a rescatar la identidad hispánica en los pueblos antillanos.

Francisco Elías de Tejada, Las doctrinas políticas de Eugenio María de Hostos (Madrid, 1949), pp. 17-18.

Juan Donoso Cortés, Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo (Madrid, 1973), p. 11.

Luis Oraá, «Hostos y la religión», Estudios sociales, n.º 73 (1988), p. 81.

Ibid., p. 83.

Elías de Tejada, Las doctrinas políticas, p. 30.

Ibid., pp. 31-32.

Ibid., p. 33.

Ibid., p. 34.

Oraá, «Hostos y la religión», p. 86.

Eugenio Carlos de Hostos, «Hostos juzgado por el historiador Lugo», Clío, n.º 44 (1940), p. 250.

Elías de Tejada, Las doctrinas políticas, p. 48.

Ibid., pp. 48-49.

Ibid., p. 75.

Ibid., p. 76.

Eugenio María de Hostos, Obras completas, 19 vols. (San Juan, 1969), XVI, p. 10.

Elías de Tejada, Las doctrinas políticas, p. 78.

Hostos, Obras completas, XVI, pp. 18-19.

Elías de Tejada, Las doctrinas políticas, p. 81.

Hostos, Obras completas, XVI, p. 32.

Elías de Tejada, Las doctrinas políticas, pp. 73-74.

Ibid., p. 80.

Hostos, Obras completas, XV, p. 17.

Ibid., XV, p. 19.

Elías de Tejada, Las doctrinas políticas, p. 137.

Ibid., p. 138.

Ibid.

Hostos, Obras completas, XV, p. 18.

Ibid., p. 19.

Elías de Tejada, Las doctrinas políticas, p. 141.

Ibid., p. 144.

Hostos, Obras completas, XV, p. 104.

Ibid., XV, p. 105.

Ibid.

Elías de Tejada, Las doctrinas políticas, p. 148.

Muy interesante artículo sobre la reivindicación de Hostos. Yo inicialmente pensaba que pudiese tener algunas bases reivindicables del pensamiento hispano-católico en Hostos pero no tenía mucho con qué empezar. Este artículo ayudó a ver esto y hay muchos matices en Hostos que muchos que lo estudian desaperciben que me alegro que hubo tradicionalistas que lo evaluaron de manera justa y honesta.