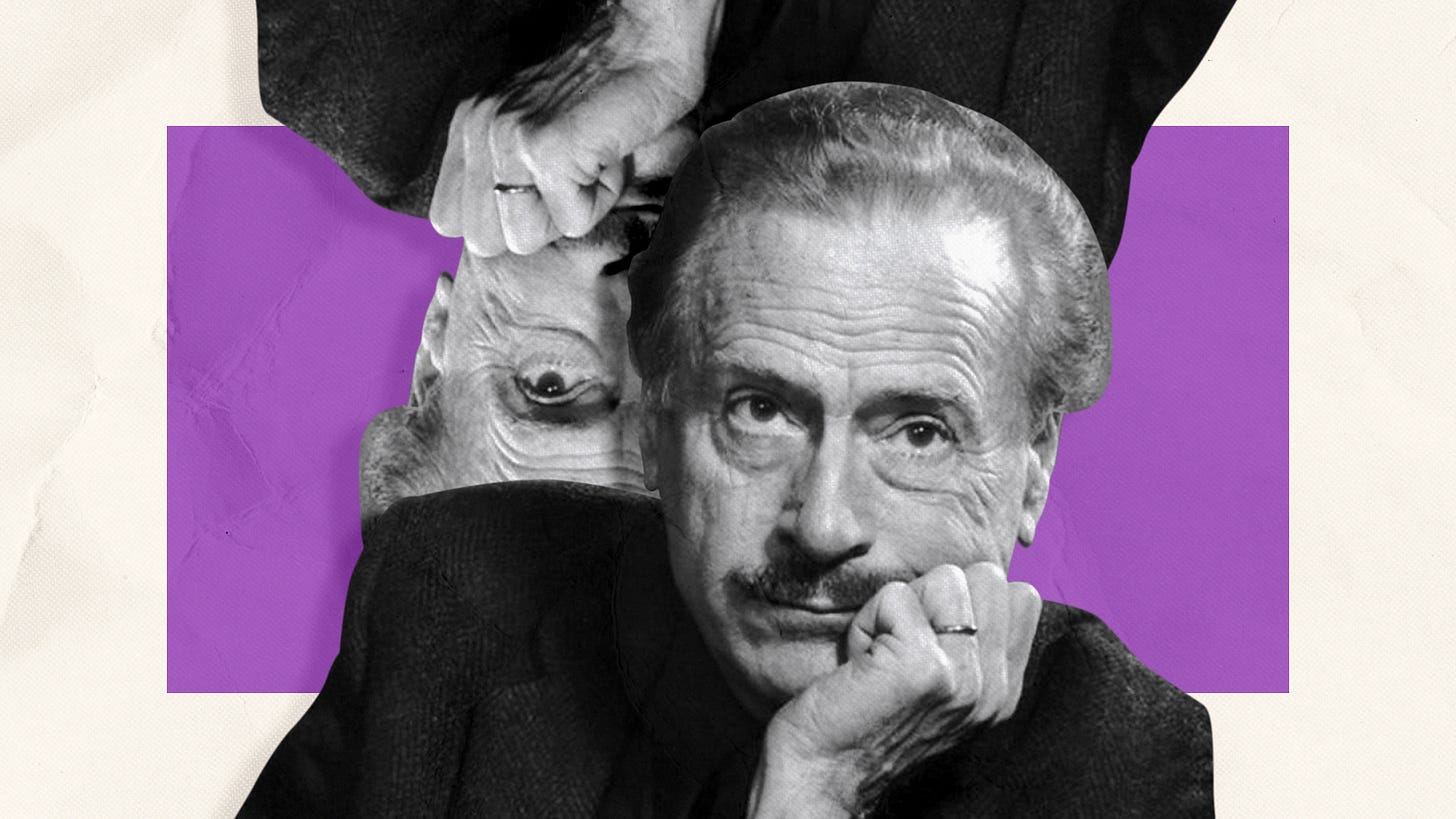

El pensamiento de Marshall McLuhan

Estudio filosófico e histórico de los medios de comunicación y su impacto en la sociedad

Preámbulo

Lo primero que encuentres en ruta será a las Sirenas, que a los hombres hechizan venidos allá. Quien incauto se les llega y escucha su voz, nunca más de regreso el país de sus padres verá ni a la esposa querida ni a los tiernos hijuelos que en torno le alegren el alma. Con su aguda canción las Sirenas lo atraen y le dejan para siempre en sus prados; la playa está llena de huesos y de cuerpos marchitos con piel agostada.1

Así, cantaba con postrero ánimo Homero, las advertencias de la augusta Circe a Odiseo y sus compañeros, en la búsqueda de retornar a la cálida Itaca. En su periplo los griegos vagaron errantes por las aguas del mediterráneo, con rumbo a transitar por la ruta que llevaba al estrecho de Escila y Caribdis. Al pasar por el desfiladero ordenó el aqueo a sus hombres, antes de seguir, que lo atasen de pie al mástil de la ligera nave; mientras se cubrían con la melosa cera sus oídos, quiso Odiseo ostentar el privilegio no alcanzado por hombre vivo alguno y pidió, en cambio, que no le cubriesen para poder oír el canto de las criaturas que le aguardaban en el paso. Mientras surcaban las corrientes, le gritaba a sus hombres que lo liberasen, les rogó que lo desamarrasen para poder entregarse al placer que le prometía el canto, pero, sus hombres no lo pudieron oír, el curso de la tripulación continuo y los troyanos superaron el paso.

El ejemplo de Odiseo se presenta como la condición con la que el hombre contemporáneo ha sido moldeado. Sus sentidos —al igual que los del griego— han sido sometidos a la sobrecarga exponencial del entorno acondicionado por el medio. Este colapso sensorial, originado por la sinfonía de los medios comunicacionales, proviene del desfase de la legislación con la cual hemos pretendido sostener el edificio social de la civilización y los medios que rigen nuestros tiempos.2 Las tecnologías que el hombre había elaborado como portadoras de su cultura y extensiones de sus aptitudes físicas y cognitivas, tornaron irremisiblemente en su contra y lo anclaron al doble yugo del entumecimiento y de la disociación del tiempo y del espacio.

Rastrear el origen de la disyuntiva comunicacional es sumergirse a un sinuoso laberinto relleno de paredes falsas y de caminos sin salidas, en donde se ven retratadas los efectos de las tecnologías que le han precedido al nacimiento de las épocas mecánicas y eléctricas. Nuestros intentos por entender el fenómeno de la comunicación, no como un hecho reducido a una mera operación de emisión y recepción a través de un medio en sí, sino como la concatenación de comportamientos y costumbres determinadas, por el influjo apabullante de la tecnología que no ha sido debidamente controlada por la creación de un corpus normativo. Para poder hallar el hilo de ariadna menester es seguir la problemática en su totalidad.

La humanidad ha recurrido a la invención tecnológica como método para el mejoramiento de los funcionamientos sociales y engranajes mecánicos que sostienen a la civilización; con la estabilización de la sociedad, se alcanzó un proceso de amplitud en que las ciudades permitieron la creación de oficios y profesiones nuevas. Surgiendo nuevos mercados económicos que poco a poco exigían rutas comerciales más conectadas, dando paso al inicio de la globalización con la invención de la imprenta y finalmente el desarrollo en el siglo XX con los medios de comunicación de masas. Sin embargo, a la par del avance crecieron nuevos desafíos que pusieron en peligro el equilibrio del ecosistema social.

Al introducir nuevas formas comunicacionales, el hombre no sólo tuvo que lidiar con la degradación orgánica por inacción que representaba la llegada de un nuevo medio, sino que se volvió testigo de la lucha entronizada de los medios de comunicación que precedieron a los nuevos. Observadas en todas las edades se pueden hallar al final de los ciclos históricos o en el albor de los nuevos siglos los escombros de una tecnología que yace vencida frente a un nuevo medio que se yergue imperante.

Esta lucha perpetua ha generado un desbarajuste que ha superado a la edad eléctrica y que alcanza nuestros tiempos. Desde el siglo XX el desarrollo comunicacional que permitió las implantaciones de estaciones satelitales y la llegada del hombre a la luna, le recordó a la naciones del mundo el problema en política internacional que representaba las extensiones tecnológicas en espacios interplanetarios. Ya no era solamente el control de la opinión publica, la distorsión de la realidad y el control del monopolio comunicacional lo que aquejaba a los teóricos y gobiernos, en cambio, la explotación de recursos minerales foráneos y la llegada de nuevos métodos de guerra trajo de vuelta la problemática de la comunicación al ojo público.

La importante controversia actual sobre el status legal de las estaciones satélite de transmisión, con sus difíciles interrogantes acerca de la soberanía nacional y otras formas de soberanía en el espacio aéreo de un territorio, y sobre la recepción nacional y otras formas de recepción, es un tema vital en la comunicación, y en el desarrollo de la tecnología de comunicación, pero es también un tema fundamental en política internacional, en sus potenciales efectos sobre las fuentes y el control de las noticias y la opinión, en su relación con las actividades de compañías para nacionales y de la controvertida área de importaciones y exportaciones, no sólo en bienes y servicios corrientes, sino también en productos, servicios e influencias culturales.3

Ante la magnitud del desafío que se nos presenta nos permitiremos no dibujar completamente, pero sí hacer un pequeño esbozo de la historia de los medios en base a los trabajos de los teóricos de la opinión pública, conforme a las rutas de acción más asequibles, ante las dificultades que se ciernen en el camino para poder llevar a cabo una solución ante el conflicto comunicacional. Menester es revisar el pasado para poder atizonar el horizonte de lo nuevo.

Repasaremos el trayecto del hombre desde que, a través del poder de la observación y deducción, dominó el poder del fuego y conquistó los secretos de la energía al chocar continuamente dos piedras para generar luz en la oscuridad, introdujo la escritura como primer medio que desequilibró el ecosistema y transitó por los caminos de las épocas mecánicas y eléctricas hasta llegar a nuestros días.

Hombre de la aldea primitiva

En sus comienzos, el hombre iniciaría una carrera para dominar los conocimientos que le permitirían hacerse amo y señor del mundo que lo rodeaba y de cuyas cosas a las cuales desconocía y temía. Toda organización social que estableció desde la caverna, la comunidad nómada, la aldea, el pueblo y la ciudadela, tuvo como pegamento adhesivo de la sociedad al lenguaje.

Un sistema oral codificado que le permitiría no solamente entablar comunicación con sus semejantes, sino además, recopilar y clasificar información sobre su entorno: frutas, verduras, animales, riachuelos, plantas, partes del cuerpo, etc. A menudo, el lenguaje se convertiría en el sinónimo predilecto de la sociedad, puesto que no puede haber comunión de pensamientos en donde no hay interacción de partes iguales, unión sólo dada en el seno de la sociedad.

De entre todos los organismos que habitan y pululan la tierra, el hombre es el único que se hace acreedor de no poseer el lenguaje. «El hombre es lenguaje»4 y bajo los artificios de la lengua ha procreado la construcción de todos sus artilugios extensivos. De allí en adelante surgiría la historia de los medios de comunicación como amplificadores de ese lenguaje y de las aptitudes físicas y cognitivas del cuerpo del hombre.

Para poder llegar al actual estado de desarrollo tuvo que congregar todos sus esfuerzos en una sola tarea creadora, la de dominar sus miedos y temores. El miedo a lo desconocido era lo que evitaba que el hombre primitivo pudiese dominar la oscuridad a través de la luz. Quizás fue a través de la observación de las piedras incandescentes que pasaban por el cielo estrellado lo que lo impulsó a tratar de reproducir el fuego, o por el miedo que le provocaban las bestias y depredadores que acechaban por la noches en búsqueda de presas fáciles que roer.

Lo cierto es que a través de la observación dedujo la importancia del fuego como elemento protector ante las amenazas que ponían en peligro su supervivencia. Primero con el habla, después con la civilización, luego con la agricultura, hasta llegar con el fuego a la industria. Poco a poco se disipaba el grado de duda y desconocimiento y se empezaba a construir los cimientos de la sociedad y de la ciudad como organización social, político-administrativa.

Si el hombre comenzó con el habla, y la civilización con la agricultura, la industria comenzó con el fuego. El hombre —escribe Durant— no lo inventó; probablemente la naturaleza produjo la maravilla para él mediante la fricción de hojas o ramas, un rayo o una combinación casual de sustancias químicas; el hombre simplemente tuvo el ingenio salvador de imitar a la naturaleza y mejorarla. Le dio mil usos a la maravilla. Primero, quizás, la convirtió en una antorcha para conquistar a su temible enemigo, la oscuridad; luego la usó para calentarse y se trasladó con mayor libertad de sus trópicos nativos a zonas menos enervantes, humanizando lentamente el planeta; después la aplicó a los metales, suavizándolos, templándolos y combinándolos en formas más fuertes y flexibles que aquellas en las que habían llegado a sus manos. Tan benéfico y extraño era que el fuego siempre los recombinaba en formas más fuertes y flexibles que aquellas en las que habían llegado a sus manos.5

La única forma de poder doblegar las fuerzas sociales que trabajaban en su contra era a través de la invención tecnológica, la creación de artefactos que hiciesen su vida mas fácil y sencilla en sociedad. Para poder elaborarlos tuvo que inspirarse en cosas que podía observar no sólo de su alrededor sino de sí mismo. Cuando el hombre forjó la espada bajo la fusión de calores y fríos intensos en la Edad de Bronce a partir del 3300 a. C., lo que hizo fue reproducir y extender su brazo como una herramienta y medio más con el que defenderse y hacer la guerra. La rueda, por su parte, se convirtió en la respuesta de aceleración de movimiento en la sociedad por antonomasia, inspirada por el pie.

Examinados minuciosamente los períodos de la historia del hombre, se observará que a cada introducción de un nuevo medio surgía una nueva dislocación en el equilibrio social, que se evidenciaba en el surgimiento de nuevos espacios de trabajos fragmentados, así como también de patrones de comportamiento determinados por el influjo del medio.

En una cultura como la nuestra, con una larga tradición de fraccionar y dividir para controlar, puede ser un choque que le recuerden a uno que, operativa y prácticamente, el medio es el mensaje. Esto significa simplemente que las consecuencias individuales y sociales de cualquier medio, es decir, de cualquiera de nuestras extensiones, resultan la nueva escala que introduce en nuestros asuntos cualquier extensión o tecnología nueva.6

El pensamiento de Marshall McLuhan se ve representado no por la lógica operacional del proceso comunicativo que consistía en un emisor, receptor y mensaje, sino que fijando su atención en el medio, encontró que inconscientemente había sido éste el que determinaba la pauta de la historia y del comportamiento humano. Siglo tras siglo, las sociedades del jeroglífico, ideograma, papiro, manuscrito, imprenta, medios audiovisuales y artificiales han demostrado que el vínculo hegemónico que los une es el del sometimiento.

Los cambios generados por los medios son de un impacto tan avasallante que, no contentos con moldear la forma de pensar y comportamiento de los individuos, ocasionan al mismo tiempo modificaciones en el urbanismo, demografía y estructura social. La transformación de la construcción más precaria hecha por el hombre hasta la más moderna urbe cosmopolita ha sido guiada de la mano del viraje de la tecnología comunicacional. La velocidad de las comunicaciones dictamina el tamaño de la urbe o ciudadela.7

No es casual que el primer desarrollo de la ciudad tuviera lugar en valles fluviales; y el surgimiento de la ciudad es contemporáneo con las mejoras en la navegación que hicieron avanzar del manojo flotante de juncos o troncos a la embarcación movida por remos y velas. Tras esto, el asno, el caballo, el camello, el vehículo con ruedas y, por último, el camino pavimentado, extendieron el dominio del transporte y le dieron a la ciudad el mando sobre hombres y recursos existentes en zonas remotas.8

En la aldea, cuando la naturaleza todavía no había sido domada y los impulsos e implosiones mecánicas y eléctricas todavía no habían contaminado al hombre y su medio, el proceso de comunicación aunque precario gozaba de una enorme salud. En el período de tiempo neolítico no existían ocupaciones laborales, ni caminos o carreteras que acortasen las distancias y aliviasen las necesidades de desplazamiento que debían transitar los hombres de aquellas rudimentarias sociedades. Sin embargo, al no haber alteraciones tecnológicas, el hombre era un actor activo en el proceso comunicativo, puesto que vivía y comulgaba constantemente con la sociedad, no necesitaba de la escritura, ni de amplificaciones para poder registrar o enviar la información, debido a que la aldea misma era el centro de sus ocupaciones, no había nada fuera de ella que fuese objeto de su interés.

Pero, en la medida en que se iniciaron los primeros desequilibrios de los medios, el hombre en sí mismo fue relegado a segundo plano en el proceso comunicativo. En el desenvolvimiento de los acontecimientos y ciclos históricos, la ciudad y los medios se encargaron de convertirlo en un sujeto pasivo de la comunicación, para la llegada de la edad eléctrica, ya no era el mediador que develaba un sistema codificado de escritura, que era impulsado por la imaginación recreativa de los pensamientos que le eran dados en las palabras y letras, sino que en cambio, era sometido por fuerzas electrónicas fortísimas e irresistibles que sofocaban su capacidad de recepción y lo condenaban a la inacción física.

No es propósito de nuestro análisis señalar que la solución de los medios contemporáneos sea regresar a un estado neolítico en donde se gozaba paz y tranquilidad perpetua. Esto por sí solo no sería posible puesto que miles de años de explosiones mecánicas, eléctricas y digitales nos imposibilitan cualquier modo de existencia distinto al actual.

Edad mecánica y eléctrica: Preludio del mundo contemporáneo

El principio que caracteriza el predominio de un medio y su clasificación se ve estrechamente ligado a la definición que proporcionen de información en la acción comunicativa. El transitar del desarrollo tecnológico, al reformar el urbanismo y demografía de las ciudades, paralelamente trazó la llegada de los medios fríos que representaron la apertura de la edad mecánica y abrieron paso a la edad eléctrica con los medios calientes, viéndose determinados por el grado de participación que demandaban en el individuo.

El medio caliente es aquel que extiende, en «alta definición», un único sentido. La alta definición es una manera de ser, rebosante de información. Una fotografía es, visualmente, de alta definición. La historieta es de «baja definición» simplemente porque aporta muy poca información visual. El teléfono es un medio frío, o de baja definición, porque el oído sólo recibe una pequeña cantidad de información. El habla es un medio frío de baja definición por lo poco que da y por lo mucho que debe completar el oyente. Un medio caliente, en cambio, no deja que su público lo complete tanto. Así, pues, los medios calientes son bajos en participación, y los fríos, altos en participación o compleción por parte del público.9

Se le hace difícil entender al hombre actual cómo los múltiples relatos del Antiguo Testamento circularon de manera oral durante generación en generación hasta ser preservados por los escribas y rabinos judíos de manera escrita, formalizando los textos sagrados, o cómo el delirio romántico del juramento en el Monte Sacro pudo ser relatado por Simón Rodríguez cuarenta y cinco años después de haberlo escuchado en boca al Libertador.

Es porque el hombre antiguo no estaba sujeto a los desequilibrios sociales provocados por las tecnologías de la comunicación; aún a principios del siglo decimonónico, con el génesis de la industrialización y la consolidación de los distintos artefactos que darían las bases para la revolución de las comunicaciones del siglo XX, todavía se conservaba una parte de aquella facultades mnemotécnicas de antaño.

Si bien la radio, la televisión, y las demás tecnologías sirvieron como amplificadores del cuerpo y la lengua, permitiendo alcanzar un desarrollo nunca antes igualado, al mismo tiempo nos retrajo a un estado preliterario en donde los individuos comulgaban meramente a través del discurso oral. Una gran aldea que había desechado la lentitud de los procesos mecánicos de correspondencia del hombre del telégrafo y que a su vez había implantado la instantaneidad como método predilecto.

Los medios contemporáneos han elevado exponencialmente la degradación de las facultades mnemotécnicas del hombre, al trasladar nuestro sistema nervioso central alrededor del globo con los medios de comunicación de masas en el siglo XX. Aumentamos la capacidad de difusión de información entre naciones, pero, al existir una corriente de sobreinformación se creó la ilusión de que nuestros sistemas podían almacenar de manera estable y permanente en respaldos eléctricos y posteriormente digitales los datos que producimos y transmitimos. La experimentación audiovisual vulneró los sentidos del hombre en la medida en que cada asimilación de información que recibía era progresivamente olvidada y desechada.

Al no haber estabilidad en los datos que consumimos, producimos y resguardamos, nuestros registros no pueden considerarse bajo ninguna forma a salvo, puesto que el infortunio de la política, el desastre producto de la naturaleza y la poca fraternidad entre las naciones puestas en pie de lucha unas con las otras, impiden que podamos considerarnos como una sociedad elevada y congraciada con la sabiduría de la era digital.

El siglo XXI ha sido el punto de ebullición mas alto de degradación iniciado con la escritura y desarrollado por los medios de comunicación de masas y redes sociales. La redacción escrita fue un recurso criticado fuertemente tanto por Sócrates como por Platón en la Antigüedad clásica, siendo presentado por éste ultimo como un fármaco que pretendía hacer mas sabios a los hombres pero que los reducía notablemente mermando sus capacidades.10

Hoy, al igual que ayer, la necesidad de una organización política que vele por los intereses internacionales, salvaguarde el correcto uso de los medios comunicacionales y garantice la paz y la sana relación cultural en el proceso de la globalización universal, se convierte en una solución a todos nuestros males. Más allá de ideas y utopías, es una necesidad volver acoplar las bases y códigos legales correctos a las tecnologías que rigen nuestros tiempos.

Nos estamos acercando rápidamente a la fase final de las extensiones del hombre: la simulación tecnológica de la conciencia, por la cual los procesos creativos del conocimiento se extenderán, colectiva y corporativamente, al conjunto de la sociedad humana, de un modo muy parecido a como ya hemos extendido nuestros sentidos y nervios con los diversos medios de comunicación.11

La simulación de la consciencia humana vuelve a traer todos los problemas que el género humano ha venido arrastrando desde la la invención de la escritura, la degradación de los sentidos, la dependencia tecnológica y el desfase de la legislación y de los medios que la sociedad utiliza. La inteligencia artificial es la cúspide de la simulación de la mente del hombre y de la hiperconectividad con el globo y el resto del universo; es tiempo ya de que las sociedades unidas por un lazo de fraternidad, forjen un vinculo organizacional que dote de un corpus normativo que regule a los medios y brinde el derecho a la cultura por el cual cada nación esta llamada a ejercer.

Homero, Odisea, xii, 40-45.

Marshall McLuhan y Quentin Fiore, El medio es el masaje (Buenos Aires, 1988), p. 41.

Raymond Williams, ed., Historia de la comunicación, 2 vols. (Barcelona, 1992), I, pp. 40-41.

Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (Toronto, 1962), p. 231.

Will Durant, Our Oriental Heritage (Nueva York, 1935), pp. 11-12.

Marshall McLuhan, Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del ser humano (Barcelona, 1996), p. 26.

Lewis Mumford, La ciudad en la historia: Sus origenes, transformaciones y perspectivas, 2 vols. (Buenos Aires, 1979), I, p. 18.

Ibid., I, p. 204.

McLuhan, Comprender los medios de comunicación, p. 43.

Platón, Fedro, 274e-275b.

McLuhan, Comprender los medios de comunicación, p. 36.

¡Buena pieza! No conocía a la figura. Interesante su pensamiento. ¡Gracias!