El primer aniversario de Idearium Caribe

Homenaje y agradecimiento a nuestros lectores

La juventud venezolana clama por un destino

Por Jonhangel Sanchez Utrera

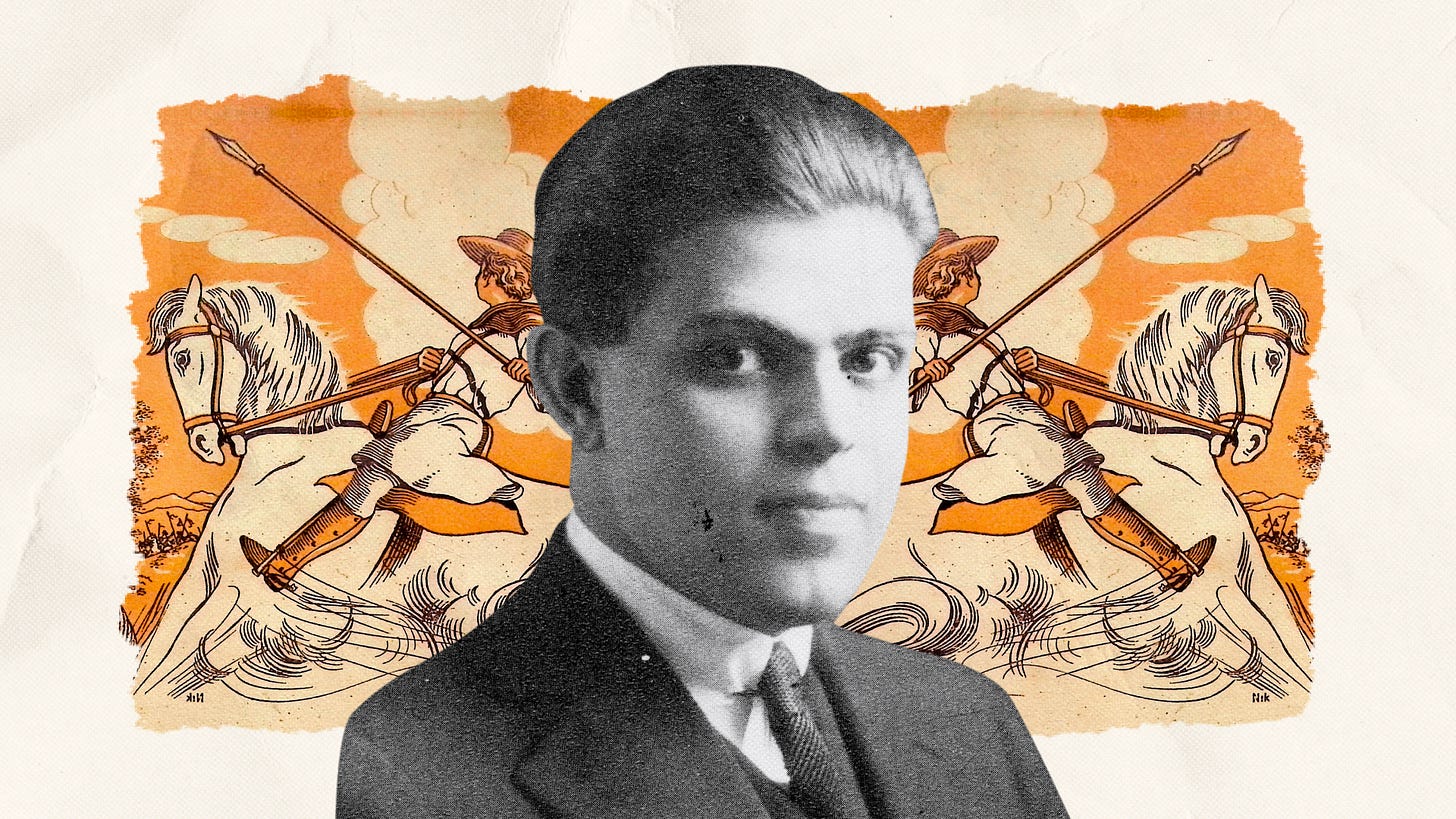

«La vida es obra, es acción»,1 son las palabras que Mariano Picón-Salas resguarda con cariño de su gran amigo, Alberto Adriani, cuando se conocieron en aquellos austeros e idílicos años infantiles durante el bachillerato, en la ciudad de Mérida. Cuánto no se reorientó en la mentalidad del joven Mariano por el pequeño gesto de su amigo. «Toda mi infantil pedantería filosófica se deshizo en aquella primera conversación con Adriani»,2 confiesa en esa misma página al relatar el encuentro de dos jóvenes con ideas opuestas, aun por realizarse a ellos mismos, pero unidos por a una misma consagración, un mismo destino: la edificación efectiva y esperanzadora de una mejor Venezuela.

Esta nueva generación venezolana está ya en el momento clave de su recién alcanzada adultez para decidir cual será el rumbo a tomar por la reconstrucción nacional. En la juventud de mi Patria, que es la nuestra, se guardan las más grandes esperanzas que solo podrán aflorar en obra útil y nutricia en tanto que se mantenga en el plano de la acción, de lo tangible y necesario; y rehúya del humo del incienso que falsos poetas e ideólogos todavía se empeñan en traficar. Es imposible edificar una República con el lirismo vacío de una poesía hace mucho superada y obstinadamente encasillada en lo íntimo y perecedero. No es siquiera concebible la idea de reunir a los venezolanos en un objetivo común mientras existan las divisiones artificiales de las ideologías. Es necesario plantear entonces la orientación original y renovadora de nuestra acción en el plano de la vida pública, de las humanidades y de la técnica. Vigente todavía es la advertencia que Arturo Uslar Pietri hacía por su angustia de una juventud venezolana abandonada a su suerte, desamparada por los derroteros de una existencia sin un sentido de deber y de destino claro:

Si no lo hacemos estaremos arrebatando al país su única posibilidad de crecimiento y de salvación y habremos abandonado, por ciegos o por cobardes, nuestra juventud sin destino a todos los vendedores de ilusiones, a todos los agentes de revoluciones de segunda mano, a la desesperación, al cinismo y a la violencia.3

Nuestra juventud, con todos los medios digitales y literarios que tiene a su alcance para la realización de una obra intelectual plena, quizás comprende una de las circunstancias más trágicas que ninguna otra generación haya tenido que sufrir: la ausencia de maestros de vida, de tutores de vanguardia. Por obligación hemos tenido que buscar en los libros a esos grandes maestros que solo nos pueden hablar desde su tiempo, pero a los que tenemos que tomar para comprender nuestro presente, punto de partida de la obra original que nos exige el deber. Nos ha tocado ser nuestros propios maestros, autodidactas en primera estancia, que en futuro próximo deberá tutelar con el mismo entusiasmo realizador, libre por entero de falsedades, que Arturo Uslar Pietri detalla de Andrés Bello en su oficio como maestro de las juventudes en Chile:

Bello no es un escritor que en su gabinete se libra al placer estético que depara la literatura, sino el hombre que trabaja por servir, lo mejor posible, a la formación de la juventud y al desarrollo de un país. Este propósito pone cortapisas y canaliza su acción.4

Para poder llevar a cabo esta labor de realización personal, que es a su vez nacional, requiere entonces de hacerse de los materiales para la construcción y educación de Venezuela. Esta misión se ha comprendido en diferentes frentes de acción pero destacamos los dos puntos generales que constituyen el proyecto que hoy nos reúne en su primer aniversario: primero, en la creación de una tribuna que de alcance a la voz de aquellos jóvenes venezolanos ávidos de escribir y crear con sus propias manos; y segundo, la preservación y libre comunicación del patrimonio intelectual venezolano, que sirven de material y herramienta en la formación de nuestra juventud.

Hacemos hincapié en esta última tarea, que ha sido la obra que más horas de mi vida se ha cobrado, en el esfuerzo empedernido por dar los libros necesarios a una juventud hambrienta de conocimientos y de metodologías para su desempeño en la vida. Idearium Caribe ha podido llevar a cabo la digitalización y publicación de 139 libros, entre nuestra Biblioteca Digital y la colaboración grata con Red Historia Venezuela y la Academia Nacional de la Historia, en el plazo de tan solo cinco meses de arduo trabajo diario, en los que se reúnen toda clase de temas como historia, economía, filosofía, pensamiento político, entre muchos otras.

Es este oficio, de preservación del conocimiento y la memoria colectiva venezolana para su libre lectura desde cualquier rincón del mundo, el más grande legado que damos a la humanidad, en este deber nuestro por prolongar los signos de la venezolanidad y rememorar los más grandes hitos de su vida. Son estos libros el nutricio alimento del que tanto se encuentra necesitada nuestra juventud.

Las detracciones y reproches odiosos han estado presentes desde el primer día de esta apasionante labor que hemos buscado realizar. Nuestras fatales circunstancias conllevan a que nuestra acción primeriza sea improvisada, cosa que no pesa ninguna pena admitir, pues muchos de nosotros no tenemos esa formación literaria que gozaron nuestros padres y abuelos. Nuestra formación ha tenido que ser autónoma, forjada en la disciplina autodidacta. La verdad es que, por duro o vergonzoso que sea admitir, Venezuela es un país que se ha perdido en el debate, en la discusión ideológica, en el proponer hoy y no hacer nunca. Es momento de superar aquella rémora palabrera, con la originalidad y la innovación que una obra propia y profundamente venezolana pueda otorgarnos. Necesario es hacerse una naturaleza realizadora, que haga las cosas, aun cuando las haga mal como aconsejaba Sarmiento. Recordamos el emblemático lema de Simón Rodríguez: o inventamos o erramos. Uslar Pietri recuerda a viva llama aquellas palabras que Adriani pronunció en su presencia cuando la muchedumbre se abalanzó contra su trabajo como un joven ministro en búsqueda de los medios para renovar la política financiera de la República, palabras que nosotros hacemos nuestras como un lema en defensa de nuestra labor:

No estoy aquí por intereses personales, ni por conveniencias egoístas, sino porque creo que puedo ser útil, y mientras crea que puedo ser útil. Cuando están en juego intereses nacionales no me arredran las responsabilidades. No me contendrían murmuraciones, enemistades, ni calumnias. Estoy dispuesto a cumplir íntegramente lo que creo que es mi deber.5

Este oficio, nuestra estimable aventura, no se ha realizado detrás de una pantalla y un escritorio, sino, por el contrario, ha requerido de salir a conocer y empaparse de los anhelos y las angustias de un pueblo que transita uno de los momentos más amargos de su existencia, de un pueblo que carece todavía de la llama de una consciencia histórica que concentre todas sus fuerzas vivas en la marcha de un destino común. Una aventura realizada por las avenidas, las aulas, las bibliotecas, los despachos, los viejos archivos y hasta las plazas del país.

Cada uno de nosotros, jóvenes autores que anhelamos una mejor Venezuela, nos hemos embarcado en esta aventura para participar públicamente, y en la medida que nos ha sido posible, por la reconstrucción de nuestra Patria. Obrando por el bien común en esos pequeños momentos y espacios que reúnen a hombres y mujeres de un mismo estado, de un mismo municipio, de una misma parroquia, de un mismo techo con el fin de reivindicar aquella viva venezolanidad, que ha sido olvidada en ventaja de lo inmediato y perecedero, pero que se mantiene palpitante en nuestra juventud, en esa generación que servirá a la nación como maestro, agricultor, arquitecto y obrero en su reconstrucción física y espiritual.

Nuestro ancho amor por la Patria se haya puesto a prueba enteramente en la capacidad que tengamos nosotros, como jóvenes, última vanguardia de un país perdido en los derroteros de la ideología, de hacernos primero a nosotros mismos. «Antes de hacer la República debemos hacernos nosotros, porque todavía no somos»,6 al decir de Alberto Adriani. Pero ese mismo perfeccionamiento íntimo, personal e intelectual, le será imposible abarcar las latitudes de la República en la medida que se reserve a nosotros solamente. Es necesario irradiar dicho entusiasmo a las gentes en las que comulgamos en una misma comunidad. En un día tan lleno de significancia, al año de haber comenzado esta aventura, Adriani vuelve a ser el brillante pensador que nos indica constantemente cual tiene que ser la dirección a tomar, la actividad colectiva impulsada por cada uno desde sus propias comunidades, desde sus propios hogares:

Será eficaz la conmemoración de una fecha que en el ánimo de los Libertadores no podía marcar sino un comienzo: el de la libertad de Venezuela. Tocaba a sus sucesores la tarea, que hoy incumbe a nosotros, de edificar la grandeza de la Patria. Comience cada uno por su Municipio. Comencemos nosotros por nuestra Zea.7

Reflexiones sobre nuestro joven proyecto

Por Daniel García Ayaach

No han sido pocos los proyectos surgidos de círculos venezolanos en los últimos años; algunos de ellos han dejado huellas imborrables en nosotros, otros, en cambio, resultaron una experiencia efímera. Algún tiempo después tras ensayar lo que pudo haber sido una gran iniciativa, recuerdo que mi gran colega Johnangel Sánchez Utrera estuvo persuadiéndome para realizar un boletín nuevo, un lugar donde pudiésemos congregar a la juventud pensante venezolana, en muchos casos dispersa, atomizada, y brindarles no sólo un espacio donde expresar libremente sus ideas, sino las herramientas y apoyo necesarios para ello. Fue así como nació Idearium Caribe.

La elección del nombre no fue casualidad. Conversando larga y tendidamente sobre las distintas opciones que teníamos hasta el momento, tuve el privilegio de bautizar el proyecto naciente inspirándome en la obra del gran español Ángel Ganivet, quien en su Idearium español (1897), y siguiendo la línea positivista de Hipólito Taine, abordó e interpretó la realidad de su nación.8 Ese ímpetu por desentrañar las raíces más profundas de un pueblo nos mueve a nosotros también, por lo que la elección resultó clara.

Ello en lo relativo a «Idearium». ¿Pero por qué «Caribe»? Dadas las circunstancias de la Venezuela contemporánea, en las que según algunos nos encontraríamos atravesando una especie de siglo de humillación, frente a la degradación, insulto y rechazo de nuestra nacionalidad, nosotros respondemos con la reivindicación, arraigo y orgullo de lo que somos. Lo que unos pretenden utilizar como insulto, nosotros lo vemos como punta de lanza para nuestra vocación y nuestros objetivos. Porque sí, somos caribeños pero no del Caribe ocupado por los descendientes de esclavos traídos en barcos anglo-franceses. Somos del Caribe de las civilizaciones perdidas, de los caciques, de canarios y andaluces, conquistadores de las aguas del sur.

Para comprobación de lo anterior dicho, baste con recordar las experiencias vividas por el Barón de Humboldt durante sus años de exploración por Venezuela, ya que fue testigo presencial del epicentro de lo que fue una auténtica civilización criollo-caribeña, cuna de los hombres más grandes de América.

Si se examina el estado de la Capitanía General de Caracas según los principios que acabamos de exponer, se ve que es principalmente cerca del litoral donde se encuentran su industria agrícola, la gran masa de su población, sus ciudades numerosas, y cuanto depende de una civilización avanzada. El desarrollo de las costas es de más de 200 leguas. Están bañadas por el pequeño mar de las Antillas, suerte de Mediterráneo, sobre cuyas orillas han fundado colonias casi todas las naciones de Europa, que se comunica con muchos puntos del océano Atlántico, y cuya existencia ha influido sensiblemente, desde la conquista, sobre los progresos de la ilustración en la parte del naciente de la América equinoccial. […] Las costas de Venezuela, por el contrario, debido a su extensión, su desarrollo hacia el Este, la multiplicidad de sus puertos, y la seguridad de sus aterrajes en las diferentes estaciones, aprovechan todas las ventajas que ofrece el mar interior de las Antillas. En ninguna parte las comunicaciones con las grandes islas, y aun con las de Barlovento, pueden ser más frecuentes que por los puertos de Cumaná, Barcelona, La Guaira, Puerto Cabello, Coro y Maracaibo: en ninguna parte ha sido más difícil de restringir el comercio ilícito con los extranjeros. ¿Habrá que admirarse de que esta facilidad de relaciones comerciales con los habitantes de la América libre y los pueblos de la Europa agitada haya aumentado a un tiempo, en las provincias reunidas bajo la Capitanía General de Venezuela, la opulencia, las luces, y ese deseo inquieto de un gobierno local que se confunde con el amor de la libertad y de las formas republicanas?9

En ese orden de ideas, a diferencia de los demás reinos que formaban parte de la América española, observó Humboldt «más luces sobre las relaciones políticas de las naciones, miras más extensas sobre el estado de las colonias y de las metrópolis, en La Habana y en Caracas» pues «las múltiples comunicaciones con la Europa comercial y el mar de las Antillas que arriba hemos descrito como un Mediterráneo de muchas bocas, han influido poderosamente en el progreso de la sociedad en la isla de Cuba y en las hermosas provincias de Venezuela. Además, en ninguna parte de la América española ha tomado la civilización una fisonomía más europea».

Su conclusión era reveladora: «A pesar del acrecentamiento de la población negra, cree uno estar en La Habana y en Caracas más cerca de Cádiz y de los Estados Unidos que en otra parte alguna del Nuevo Mundo».10 Un siglo más tarde, diría Alberto Adriani que «ya el mar Caribe se está convirtiendo para el mundo en lo que fue el Mediterráneo antes de la edad moderna. Es en el Caribe en donde va a establecerse la línea maestra de contacto entre las dos razas. Es por el Caribe por donde pasará la gran frontera dinámica de las dos Américas».11 Y Venezuela tenía —y tiene todavía— un rol protagónico en dicha realización.

Es en nuestros días donde aún está por verse cuál será el devenir de nuestro país y cuál terminará de ser su misión en la región. Pero una cosa es evidente: no podremos avanzar hacia ningún lado si no nos elevamos primero a nosotros mismos. El hábito autodidacta, identificar nuestras taras y la voluntad de ver mejorar el cuerpo social son virtudes necesarias para hacer efectiva la tarea que esta generación venezolanista busca materializar. Queda entonces por cumplirse aquellas palabras con las que el doctor Pedro Manuel Arcaya inició su célebre ensayo sobre la psicología del Libertador:

Bastaría a satisfacernos que nuestro humilde trabajo estimulase la producción de otros, inspirados por la ciencia y en los cuales las cabezas pensadoras de la juventud venezolana esclareciesen los problemas que apenas nos es posible esbozar en estas ligeras apuntaciones.12

La Caribeada

Por Alejandro Perdomo Fermin

La génesis de Idearium Caribe tiene fundamento en el propósito de restaurar el estado de la cultura y el pensamiento en una patria moribunda, como es el caso de nuestra Venezuela. Es un fin noble, pues parte de la idea de elevar el nivel cultural de las masas pero no al estilo de los nuevos hombres, como plantean las ideologías embrutecedoras, sino a partir de la restauración de las virtudes morales. En este sentido, nos sentimos herederos de una larga tradición de pensamiento en Venezuela y en Hispanoamérica,13 de aquí que seamos un «Caribe espiritual». El doctor Caracciolo Parra-Pérez entiende la energía vigorosa de la tradición a la luz de los progresos físicos e intelectuales de una sociedad:

La tradición y la creación no se oponen necesariamente una a otra, enseña el ensayista alemán Curtius: unámoslas para hacer la síntesis ideal de las aspiraciones y de la energía de nuestro pueblo. Quien vive sólo en el presente conoce mal el mundo, tiene del mundo una concepción estrecha y primitiva.14

Andrés Bello, el mayor hombre de letras de Venezuela, es uno de los inspiradores de esta Caribeada, que es como denominamos a nuestra misión por la inteligencia. Bello era un regenerador, sí, pero no un iconoclasta. Entendía el valor de la tradición, sabía que partía de toda una tradición de pensamiento occidental y era un enamorado de los clásicos, de manera que sabía dirigir su obra poética, filosófica, metafísica, filológica y jurídica como otro de los tantos glosadores de la historia común del Occidente. La gran pluma de Venezuela era, además, un hombre religioso y temeroso de Dios. Toda su obra estaba marcada por un amor a lo divino, a lo sacro, a lo trascendental y perenne.

Así es que Bello, traductor admirable de Byron y de Víctor Hugo, y recto apreciador de la antigua comedia española y de la poesía épica de la Edad Media, no necesitó, para hacer justicia a la poesía moderna, ni renegar de su antigua fe, ni quemar lo que había adorado, ni tampoco incurrir en la manifiesta contradicción en que, por bien intencionado patriotismo, solía incurrir Lista reprobando en Víctor Hugo lo mismo que en Calderón admiraba. Bello no transigió nunca con los desmanes del mal gusto, ni con las orgías de la imaginación; pero sin ser romántico en la práctica, y conservando sus peculiares predilecciones horacianas y virgilianas, supo distinguir en el movimiento romántico todos los elementos de maravillosa poesía que en él iban envueltos, y que forzosamente tenían que triunfar y regenerar la vida artística.15

Somos renovadores, clasicistas y conservadores de un orden trascendente. La Caribeada es una carta de amor a los clásicos, a las artes, a las letras y la estética. Decía Corradini que el clasicismo era patrimonio de «todos los pueblos que sean capaces de alcanzar un estado de ánimo especial», pues el clasicismo es «un estado de ánimo de la humanidad en general».16 A lo que también agregaría el italiano:

Éste es el verdadero clasicismo, que es arte de triunfo, de celebración, arte de aristocracias, y no me refiero aquí solo a las aristocracias de nacimiento, sino también a las mejores que surgen una y otra vez del seno tumultuoso de una democracia digna de ese nombre. A ese clasicismo, que en Grecia era la armonía de la sabiduría y la belleza, la Roma universal añadió otros dos espíritus: el espíritu de la potencia y el espíritu de la vastedad. Roma fue la primera en nuestro Occidente en abrir todas las vastedades con su potencia.17

A través de la Caribeada, queremos, como dignos hijos de Venezuela, cumplir con nuestra virtud patriótica. El buen cristiano es también buen hijo y el buen hijo, es un patriota. Así, siguiendo la fórmula de Santo Tomás, hemos de rendir culto primeramente a Dios y garantizar, mediante las virtudes cardinales, la perfección de la sociedad y la salvación espiritual de la misma. Véase, por ejemplo, aquello que dice el profesor Gambra Gutiérrez sobre el fin del patriotismo:

Cuando Santo Tomás habla de la piedad patriótica no hace mención ni de la historia, ni de la cultura, ni de la lengua, tan escaso es el papel que concede. Solo menciona la sociedad, sus hombres y sus gobernantes. El objeto de las virtudes ajenas a la justicia, como la piedad, sólo pueden ser los hombres y la sociedad formada por ellos, pero no los usos, la historia o los símbolos. Si hay que respetar y rendir culto a esas otras cosas, es sólo secundariamente. Por respeto a los hombres de la sociedad en que vivimos, hemos de tratar con reverencia a sus padres, a sus antepasados y a su historia; porque sirven para cimentar la unidad necesaria para que la comunidad alcance sus fines, debemos acatar sus costumbres y tradiciones; y, porque representan a la sociedad, hay que rendir homenaje a sus símbolos. Pero honrar tales cosas, sin encauzarlas al verdadero objeto de la piedad patriótica, que busca la perfección de la sociedad humana a la que pertenecemos, es un error análogo a la superstición religiosa, que adora a las criaturas sin elevarse hasta Dios. Todas esas cosas son instrumentos, o medios, para el verdadero fin de la virtud patriótica.18

Queremos mejores venezolanos y ese es el fin al que servimos, la Caribeada es prédica pero también ejemplo. Cada pluma, cada colaborador, cada mecenas, cada hombre detrás de la Caribeada, es un mejor venezolano. Tenemos una visión aristocrática de la vida, es cierto, pero creemos en la «democracia intelectual», en una «democracia del espíritu» donde podamos hacer de cada venezolano, un hombre culto. Es la cultura, señores, aquello que puede garantizar el mejoramiento de las condiciones físicas y espirituales de la nación. El hombre culto es, en consecuencia, el que debería hacer política y regir los destinos de la patria, en la medida en que sea posible. Los ignorantes, los sofistas, esos son los enemigos de la venezolanidad.

¿Por qué democratizamos el acceso al conocimiento? Porque, a diferencia de la educación formal, creemos en la necesidad de proveer herramientas que faciliten el cultivo de la cultura entre los venezolanos. La educación formal es decadente, fracasa en brindar a la colectividad una verdadera fuente de conocimiento y civismo. Nuestra respuesta será, como sucedió con Taine y Maurras, edificar la escuela libre. No creemos tener la propiedad, o la potestad, de enseñar, pretendiendo reemplazar la educación formal, pero sí demostrar que el hombre puede ser autodidacta, que puede formarse en su propio medio y que, al margen de todos los obstáculos que hay en el presente, tiene acceso a los instrumentos necesarios para esta tarea. También es cierto que en el presente hay demasiada información, que se tiene acceso a tanto, y a la vez el aprendizaje es paupérrimo. Aquí es donde, realmente, comienza nuestro trabajo. No sólo damos acceso a herramientas intelectuales, sino que pensamos en el cambio de paradigma intelectual. La Caribeada tiene sus fines metapolíticos.

En la Caribeada no nos negamos a las influencias literarias, artísticas o filosóficas que puedan brindarnos otras tradiciones ajenas a la nuestra, pues Venezuela —en su fondo cultural occidental, latino e hispánico— no es extraña al desarrollo de las artes y las tendencias filosóficas en el resto del mundo. Hay que entender, claro, nuestro propio contexto e idiosincrasia, pues no se trata de emular o reproducir, sino de construir y lograr la constitución mixta, con todas las implicaciones tanto políticas como culturales que este término pueda tener. Roma misma, la madre de todas nuestras sociedades políticas, era una «mezcla de elementos indígenas y extranjeros».19 Este debate, de hecho, había llegado ya a la Iglesia en sus principios. San Agustín comprendía la necesidad de utilizar lo clásico, lo pagano incluso, para el fin mayor que era la revelación. Los pueblos en gestación, todavía en cierto vigor jovial, deben prestarse a las doctrinas y los hallazgos filosóficos para su desarrollo y madurez. Siempre siguiendo el espíritu, por supuesto, de ese pueblo.

En su libro sobre la Doctrina christiana y en otros muchos escritos, emerge la concepción genuinamente cristiana que elaboró la Iglesia antigua sobre esta cuestión. La formación cristiana es concebida como algo que, en su esencia y forma, es completamente distinto de la paideia antigua, incluso de la paideia filosófica de cuño antiguo y de contenido cristiano, como la había cultivado Agustín en sus comienzos. También él encontró para su solución una expresiva fórmula: un cristiano debe orientarse por la regla fundamental del uti y del frui, del «utilizar las cosas para un fin superior» y del «alegrarse en las cosas por ellas mismas». Según la concepción agustiniana, el frui era sólo válido para la teología: sólo el estudio de la doctrina de Dios y de la revelacion tiene valor en si mismo. Todas las demás actividades espirituales sólo son defendibles en funcion de este fin superior; lo que no se justifica por este, cae bajo el concepto, repetidamente utilizado por Agustín en la confrontacion, de curiositas: el querer saber por sí mismo, que no esta sustancialmente justificado por su propio fin. Para el Agustín de esta doctrina christiana la única labor plena de sentido del pensamiento cristiano consiste en realizar una penetración y apropiación cada vez mayor de la revelación.20

La Caribeada no es vulgar nacionalismo, ni constituye algún tipo de encierro político, puesto que sale del Caribe y termina en el Mediterráneo. Tenemos una vocación caribeña y mediterránea, especialmente atlántica. Nuestra civilización es un gran Mediterráneo y Venezuela es parte de los esfuerzos de nuestros ancestros en ambos continentes, el viejo y el nuevo. Sin dejar de lado la pertenencia de Venezuela a la Ciudad hispánica, una que abarca a todos los pueblos de estirpe española. El Caribe es la prolongación del Mediterráneo, pues la influencia de este antiquísimo mar es invaluable sobre los solares del mundo hispánico. El genial pensador francés Charles Maurras, fiel heredero de la romanidad, decía:

Mi Mediterráneo no termina en Gibraltar, recibe al Guadalquivir y al Tajo, baña Cádiz, Lisboa y se extiende, azul y cálido, hasta Río de Janeiro. Llega al Cabo de Hornos, saluda a Montevideo, Buenos Aires y, sin olvidar Valparaíso ni Callao, se va, engrosado por el Amazonas y el Orinoco, a rodar por el mar Caribe, acariciar amorosamente nuestras Antillas, luego Cuba y Haití, habiendo recibido el Meschacébé del encantador grad de Bretaña; corre hacia el San Lorenzo y, salvo pequeñas variaciones de color o temperatura, se vierte en la bahía de Hudson, donde oye hablar francés. El capricho de este Mediterráneo ideal la lleva entonces de vuelta a nuestro hemisferio, pero no necesariamente para volver a ver Baleares, Cícladas, Orán o Argel, ya que ni Amberes ni Gydnis le parecen bárbaras: mi Mediterráneo no pide nada mejor que convertirse en nórdico o báltico, siempre que encuentre, aquí o allá, las dos llamas lúcidas de una civilización católica y un espíritu latino.21

Idearium Caribe toma el legado de la literatura hispanoamericana, participando del fin metafísico detrás de la unidad del espíritu y de la cultura. Nuestra polis es defensa contra la barbarie, contra la disolución y la absorción de un mundo que, a medida que transcurre esta edad oscura, valora menos la cultura. Los venezolanos, así como los hispanoamericanos, debemos pensar en el progreso a partir de la tradición. Y debemos mantenernos combativos ante el nihilismo de los tiempos modernos, fenómeno que vacía a los pueblos de contenido y los convierte en simple masa, en animal laborans.

La literatura hispanoamericana aporta a la América española su más fiel imago mundi, la imagen englobadora de esa heterogénea realidad en movimiento. Asume y objetiva nuestro mundo, tal como lo percibimos y vivimos en nuestra existencia diaria y en el flujo colectivo de su historia. Da cuenta de nuestra mentalidad, de cuanto comporta y conforma nuestra cultura. Se alimenta de nuestro imaginario colectivo y lo nutre. Representa el sentir, el querer, el hacer y el ser, nuestros mitos, sueños y fantasías.22

Nuestro proyecto no es el primero, sino uno entre esa sucesión de movimientos y tendencias destinados a la trascendencia de la patria y del espíritu continental. Por ello, nos sentimos hermanados a las iniciativas históricas que se han propuesto la liberación del espíritu y el desarrollo de las virtudes, de las buenas costumbres y la moral de nuestros pueblos. Desde nuestras posibilidades, y partiendo de este rico legado de hombres de letras, vivimos para dar y entregar.

La identidad cultural es una proyección sintética de pertenencia u oriundez que se va conformando a lo largo de una historia. La hispanoamericana se singulariza asimilando y sintetizando las culturas que la precedieron y la nutren. Adopta y adapta sus cosmovisiones, sus razones, imágenes y formas, que se van integrando como identidad cultural autónoma, capaz de autoalimentarse y autodesarrollarse. Nuestra narrativa, parte modal y nodal de la cultura hispanoamericana, adquiere su mayoría de edad en pleno siglo XX por sus dotes de captación totalizadora, por su fantasía y su capacidad de invención, como puede comprobarse en Ficciones de Borges, Hombres de maíz de Asturias, La región más transparente de Fuentes, Rayuela de Cortázar, La ciudad y los perros de Vargas Llosa o Cien años de soledad de García Márquez. En estos casos y en muchos otros sus atractivas construcciones son capaces de representar en modo conmovedor e imponente nuestras embrolladas, bullentes y dispares realidades.

Ya Rubén Darío reivindica «la América nuestra, que tenía poetas/desde los viejos tiempos de Nezahualcóyotl ... la América del grande Moctezuma, del Inca». Sin duda, las portentosas y muy extendidas civilizaciones prehispánicas —la mesoamericana, que va de México a Guatemala; la incaica, desde Colombia hasta Chile— ejercieron raigal influencia en la sociedad novohispana, que comenzó muy temprano a mestizarse y a producir singulares amalgamas étnicas. Lo prueba el temprano surgimiento de una cultura indiana o criolla y la pronta aparición de descollantes intelectuales, como el Inca Garcilaso, Guamán Poma de Ayala, Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos de Sigüenza y Góngora. Estos instauran una continua genealogía de escritores ecuménicos a la que pertenecen Andrés Bello, Rubén Dario, Jorge Luis Borges, Alfonso Reyes, Octavio Paz. Con el aporte del África negra y del aluvión inmigratorio europeo, América Latina se convierte en fecundo crisol de razas, en extraordinaria encrucijada cultural, así como su literatura resulta fruto de la hibridación de múltiples aportes textuales.23

La tarea es titánica y estamos todavía en nuestro primer año, en la infancia de nuestra iniciativa por la inteligencia y la restauración de las ideas en Venezuela. ¿Lograremos la solidez de otros proyectos históricos? El tiempo dirá. Pero confiamos, ciertamente, en nuestro juicio y energía. Tenemos el espíritu, que es lo que necesitamos. Con Dios de nuestro lado, porque a él rendimos todo este culto y dirigimos todos los honores, la tarea será más amena. Hoy somos unos pocos, mañana seremos muchos. Quizás habrá quienes no se acuerden de los humildes servidores que participan en el Consejo Editorial de Idearium Caribe, pues será en algún punto otro Consejo Editorial, con nuevas generaciones y personas mucho más capaces. Creemos en el futuro y por ello insistimos tanto en el pasado, trabajando en el presente.

La literatura hispanoamericana es en parte una creación de la crítica que con visión continental, totalizadora, congrega, ordena y entrama corrientes y escritores de todos nuestros países en toda época. Pedro Henríquez Ureña con Las corrientes literarias en la América Hispánica, compendio publicado en 1945 en inglés y en 1949 en español, con gran versificación y juicio certero, sienta las sólidas bases de nuestra conjunta historia cultural desde la Colonia hasta el presente. Luego, complementa esta tarea crítica Enrique Anderson Imbert con su Historia de la literatura bispanoamericana (1954), que será seguida por una constante sucesión de historias y antologías, a cargo de un autor o, como la nuestra, de un equipo. Contribuyen a engrosar el corpus de nuestra literatura las ediciones de clásicos —el Inca Garcilaso, los cronistas, Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón, etc.—, como lo hace la rica Biblioteca Americana del Fondo de Cultura Económica, de México; la Biblioteca Ayacucho, creada en Caracas por Ángel Rama, o la edición crítica de autores contemporáneos que lleva a cabo la excelente Colección Archivos.24

Continuemos, pues, trabajando a ejemplo de nuestros ancestros, de nuestros ilustres compatriotas y hombres de elevada dignidad que, en sus distintos oficios y profesiones, han dado absolutamente todo en pro de la patria. Marquemos nuestro sitio en el panteón de los pueblos y de las naciones, siguiendo así las tradiciones y las costumbres de nuestro tronco civilizatorio. Sigamos el ejemplo, pero también transmitámoslo a quienes van a sucedernos como es natural en el ciclo humano. Decía Maurras sobre el espíritu latino, al que no somos ajenos:

Lo que el genio latino ha enseñado y practicado y por lo cual ocupa un sitial de honor entre las razas humanas, son el deber, el saber y el poder, las armonías y disciplinas profundas de éstos, la ciudad y el espíritu humano, el primado de la ley por la paz.25

Deber, saber y poder. La piedad y la caridad son los deberes que tenemos con nuestros conciudadanos y la patria, así como con nuestros padres y familias. A partir de estos, el saber es necesario y para ejercer el poder, muy necesario es el saber porque incluso la eubulia es virtud, el buen gobierno es virtuoso y exige de inteligencia. Todos estos términos están relacionados y parten de los mismos principios. Construyamos la patria desde la restauración de la inteligencia. Nuestra Caribeada tiene un propósito primordial, dentro de otros tantos: el más alto servicio a Dios y a la patria. La patria puede transformarse, y puede alcanzar la armonía deseada como constitución mixta, si restauramos las virtudes y las inteligencias.

Idearium Caribe: El honor de servir a la historia de Venezuela

Por José Alfredo Paniagua

Servir a la Patria constituye una de las labores más esenciales del hombre. En tiempos en que los conceptos de Patria, Nación y Nacionalismo han sido arrebatados del imaginario colectivo y despojados de sus virtudes fundamentales —valores altísimos que enaltecen tanto a los grandes hombres como al espíritu del país—, surge nuestra institución: nacida del anhelo y del fervor patriótico, forjada por y para el entusiasmo y la intelectualidad venezolanista. Ella resplandece como el alba frente a la fría madrugada, vistiéndose con el sol de las voluntades caribeñas que iluminan la Tierra de Gracia, patria de conquistadores y libertadores; en suma, Venezuela la Grande.

Venezuela es un pueblo llamado a grandes destinos. No lo pongamos ni por un momento en duda. Ha habido siempre en Venezuela de vamos a hacer algo grande.26

Frente a los sembradores de cenizas,27 como los llamó Augusto Mijares, aquellos hombres que, con malicia y un vomitivo escepticismo, pretenden trazar la historia venezolana a base de manchas y deformaciones deshonrosas, como sintiéndose favorecidos por las malas voluntades que nuestra turbulenta herencia de anarquía dejó en su espíritu. En lugar de someterse al metódico proceso de autentificar la Patria —de dotarla de mecanismos que realmente contribuyan a su dignificación y engrandecimiento—, prefieren oscurecerla con sombras, negar su luz y despojarla de su legítima grandeza. A esto último nos entregamos con mayor ahínco: a la suma de las virtudes venezolanas, almacenadas no sólo en los textos académicos y sintiéndose latente en las almas de todos los venezolanos. Para ello, es vitar educar para Venezuela, comprenderla en sus contornos fundamentales y ser parte integral del movimiento activo del país.

Lo que necesitamos no es educar de acuerdo con esta o con aquella teoría, sino educar para Venezuela. Una educación hecha para una realidad histórica, social y económica. Una educación que sea camino y no laberinto. Una educación que nos acompañe y no que nos extravíe. Una educación para un ser real y no para un fantasma intelectual.28

Puede afirmarse, sin el menor reparo, que las labores emprendidas en Idearium Caribe responden a los designios de Simón Rodríguez y Cecilio Acosta: aquellos hombres, agitados por las luces de su genio inmenso, buscaron siempre los más variados medios para difundir la educación entre el pueblo venezolano. Querían que fuese un pueblo curioso y activo, vibrante en su pensar y forjador de destinos patrios, guiado siempre por las líneas diáfanas de una educación brillante, impartida con esmero por maestros diligentes, verdaderos anunciadores de horizontes y de futuro.

La enseñanza debe ir de abajo hacia arriba, y no al revés, como se usa entre nosotros, porque no llega a su fin, que es la difusión de las luces.29

En este contexto, Idearium Caribe asume una labor de difusión y de reivindicación histórica de figuras y hechos injustamente ensombrecidos por las élites dominantes de la historiografía nacional. Hoy, gracias a las nuevas tecnologías y al ímpetu de una juventud que anhela restauración, orden, disciplina y, sobre todo, un venezolanismo integral y orgánico, como el que proclamaron nuestros grandes próceres e intelectuales, esa tarea vuelve a convertirse en una realidad tangible.

Idearium Caribe se funde, así, con la tradición de Andrés Bello, Simón Rodríguez, Cecilio Acosta, y tantos otros maestros de nuestra cultura, entre los que también resplandecen nombres como Augusto Mijares y Arturo Uslar Pietri. Con ellos compartimos la convicción de que la difusión del conocimiento debe democratizarse, alcanzando a todos los estratos de la nación. Y, en fidelidad a lo que señalaba Mario Briceño-Iragorry, seguimos avanzando en la conquista de ese rango histórico de calidad irrenunciable que dignifica la vida espiritual de Venezuela.

Hoy, 21 de septiembre, en este mes de la patria —cuando el pasado 8 celebramos la creación de la Capitanía General de Venezuela—, el proyecto Idearium Caribe cumple un año de vida.

Nada queda sino agradecer, con profunda gratitud, a todos quienes han hecho posible el crecimiento y la proyección de este noble centro de divulgación y creación de material histórico venezolano.

En apenas un año hemos forjado ensayos y artículos, transcripciones y restauraciones de material inédito, tanto audiovisual como escrito; hemos promovido los valores de la venezolanidad.

Esta ardua labor nos ha permitido alcanzar objetivos de gran trascendencia, entre ellos la colaboración con la Academia Nacional de la Historia y el fortalecimiento de vínculos con entidades hermanas, como Red Historia Venezuela.

Para mí, ser miembro de tan honrosa institución —porque, sí, existe ya en Idearium Caribe una auténtica naturaleza institucional— representa un honor supremo y la concreción de mi pasión por el país. Es también la materialización de un entusiasmo permanente: consolidar la unión venezolana a través de la labor venezolanista en nuestras propias realidades nacionales.

¡Jornada de júbilo, pues: Idearium Caribe celebra su primer año de fundación!

¡Viva Venezuela y que Dios Todopoderoso cobije siempre los destinos de nuestra Patria!

Mariano Picón-Salas, Obras selectas (Madrid, 1962), p. 352.

Ibid.

Arturo Uslar Pietri, Cuarenta ensayos (Caracas, 1990), p. 160.

Arturo Uslar Pietri, Letras y hombres de Venezuela (Caracas, 1958), 136.

Alberto Adriani, Labor venezolanista: Estímulo de la juventud (Caracas, 1946), pp. 21-22.

Picón-Salas, Obras selectas, p. 356.

Adriani, Labor venezolanista, p. 118.

Véase Ángel Ganivet, Idearium español (Madrid, 1905). Interesante es señalar que éste, a su vez, ejerció una profunda influencia en estudiosos lo venezolano y lo hispánico como Rufino Blanco-Fombona, según se aprecia en El conquistador español del siglo XVI: Ensayo de interpretación (Madrid, 1922).

Alejandro de Humboldt, Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, 5 vols. (Caracas, 1941-1942), II, pp. 300-301.

Ibid., II, pp. 330-331.

Alberto Adriani, Textos escogidos (Caracas, 1998), p. 77.

Pedro M. Arcaya, Estudios sobre personajes y hechos de la historia venezolana (Caracas, 1911), p. 9.

«Favorecida por su ventajosa posición cerca del mar de las Antillas, que Humboldt llama “un Mediterráneo de muchas bocas”; favorecida por las reformas de Carlos III, enriquecida por el comercio, y en trato frecuente, no sólo con la Metrópoli, sino con los extranjeros, que, ya en los breves períodos en que el comercio fue libre, ya por medio del contrabando, difundieron sus industrias, artes, ideas, libros y comodidades, Caracas había llegado a ser en 1799 una de las ciudades más cultas del mundo americano. Entonces la visitó Humboldt, el cual, en su Viaje a las regiones equinocciales, declara haber encontrado en muchas familias principales gusto por la instrucción, conocimiento de los modelos de las literaturas francesa e italiana, y decidida predilección por la música, que servía como de lazo entre las diversas clases sociales. Y añade que en Caracas y en la Habana creyó estar más cerca de Cádiz y de los Estados Unidos que en ninguna otra parte de la América española». Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de la poesía hispanoamericana, 2 vols. (Madrid: Librería general de Victoriano Suárez, 1911-1913), I, 357.

C. Parra-Pérez, El régimen español en Venezuela: Estudio histórico (Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1964), 337.

Menéndez Pelayo, Historia de la poesía hispanoamericana, I, 372.

Enrico Corradini, Il nazionalismo italiano (Milán: Fratelli Treves Editori, 1914), 18.

Ibid., 19.

José Miguel Gambra Gutiérrez, La sociedad tradicional y sus enemigos (Madrid: Escolar y Mayo Editores, 2019), 123.

Peter Gransey y Richard Saller, El Imperio Romano: Economía, sociedad y cultura (Barcelona: Editorial Crítica, 1991), 209.

Franz Georg Maier, Las transformaciones del mundo mediterráneo, siglos III-VII (Madrid: Siglo XXI Editores, 1972), 169-170.

Charles Maurras, Soliloque du Prisonnier (París: La France Latine, 1963), 21-22.

Darío Puccini y Saúl Yurkievich, Historia de la cultura literaria en Hispanoamérica, 2 vols. (México: Fondo de Cultura Económica, 2010), I, 12.

Ibid., I, 14-15.

Ibid., I, 13.

Charles Maurras, El orden y el desorden (Buenos Aires: Editorial Huemul, 1964), 35.

Alberto Adriani, Labor venezolanista (Caracas, 1946), p. 409.

Augusto Mijares, Lo afirmativo venezolano (Caracas, 1963), p. 12: «Otras causas —dice Mijares, refiriéndose a los sembradores de cenizas— han concurrido también, desde luego, a crear ese funesto hábito de blasfemar contra la patria o cubrirnos de cenizas y de lamentaciones. La más evidente de esas causas es el contraste que debió afrontar la conciencia nacional cuando nuestros infortunios políticos —guerras, des orientación, personalismo— y la miseria del país, produjeron a mediados del siglo pasado la caída vertiginosa de la República en relación con las aspiraciones colectivas de regularidad legal, probidad administrativa, libertad y cultura, que hasta entonces se habían mantenido intactas».

Arturo Uslar Pietri, Educar para Venezuela (Barcelona, 1981), p. 14.

Cecilio Acosta, Cosas sabidas y cosas por saberse (Caracas, 1856), p. 8.

¡Por más años de labor venezolanista!

El hombre que sirve a la patria se encuentra en un eterno transitar, en un perpetuo rehacer porque la patria es enaltecida en la medida es que sus hombre se elevan. Idearium Caribe ha sido uno de los proyectos con la misión más loable que he podido ver, para mí es un orgullo poder compartir modesta y humildemente este espacio de difusión de luces para la patria.