El sentido de la vida venezolana

Tiempos actuales y fines superiores.

Las dificultades no podían aterrarme; la grandeza de la empresa excitaba mi ardor.1

El masivo exilio de la colectividad venezolana hacia otras partes de la región americana, y a otros continentes, ha obligado a todos nuestros hermanos a configurar sus vidas drásticamente, sustituyendo hábitos y conductas en aras de la adaptabilidad en el país elegido —a menudo sin muchas opciones—. Familias enteras se han desbaratado prontamente, sucumbiendo a las brumas de la incertidumbre, la confusión, extraviadas en las olas de la tristeza aguda, sembrando grises sentimientos en un número alto de espíritus trastocados por la desgracia de la huida de sus casas, sus tierras, en donde, casi siempre, dejan pedazos de sí mismos, como pequeños trozos de un gran mosaico que quizás nunca vuelva a recomponerse y quedarán, para mal de ellos, arrinconados en el denso polvo del tiempo, cuyo ritmo no hace pausas o consideraciones, pues sigue su ruta inexorable hacia la eternidad de los hechos humanos.

Ahí, en los límites difusos entre el abismo y la cruda realidad de la vida humana, donde el dolor y el sufrimiento, inexorables constantes de la ecuación existencial, azotan a los hombres con una ferocidad incesante, reduciéndolos a sus dimensiones más bajas, es donde las transformaciones del mundo moral y espiritual se erigen como fuerzas silenciosas. Como actores invisibles pero decisivos, estas corrientes profundas interceden en medio de las adversidades, influenciando con sutileza y firmeza las mutaciones generales de las sociedades, modelando sus destinos con el cincel imperceptible de lo trascendente.

El venezolano, no obstante, sufre en múltiples frentes, y no sería honesto ni correcto afirmar que su dolor es mayor que el de otros pueblos, pues eso implicaría relativizar las innumerables tragedias que asolan al mundo. Pero, lo que sí puede afirmarse es que la condición existencial del venezolano constituye un fascinante caso de estudio. En medio de las dificultades cotidianas, se diluye la consciencia de la relevancia de su posición frente a la existencia misma, como si la abrumadora inmediatez de la sobrevivencia diaria, rebuscar las formas de obtener alimento y dinero, velara el profundo dramatismo de su lid interna.

Es sabida la situación de las sociedades modernas, inmersas en frenéticos hábitos de producción incesante, envalentonados en sus puestos de trabajos, en sus interminables oficios de entretenimientos insípidos, en el infinito cosmos de las redes sociales, en la suplantación de identidades con publicaciones, fotografías y demás contenidos que pretenden acobijar a los usuarios de la amarga experiencia diaria, siendo actores inseparables de esta época de aceleracionismo, en donde la vida meditativa ha quedado atrás y sólo el cansancio de la autoexplotación ocupa nuestros calendarios.2 Todos estos factores se han envuelto en el mismo saco de los problemas venezolanos, cuyos conflictos, además de pertenecer a la universalidad de la modernidad y a los resultados más o menos novicios de la posmodernidad en sus áreas sociales más concurridas, también tienen matices singulares, propios de su tierra y de sus entornos morales, espirituales y existenciales.

Ante la pérdida del contacto familiar, de sus tierras, añoradas en sus sueños y pensamientos de mediodía, ante el despojo del individuo de su nación, el desprecio y la ira surgen como sustitutos mentales y emocionales, aunados con los sentimientos cainianos en contra de la aparente indiferencia del Altísimo ante los infortunios padecidos3. Algunos venezolanos, en donde podría incluirme perfectamente, en algún momento de sus vidas, dirigieron su furia contra la patria, acusándola de ser la fuente de sus desgracias y el origen de sus males del alma. Sus corazones, arrugados por el desdén de la vida, se marchitaron lentamente, hasta que la negrura de su interior se reflejó en los relieves de sus semblantes decaídos.

El monstruo que devoró la sustancia de la venezolanidad auténtica, apropiándose de los elementos identitarios históricos, de las imágenes míticas que engrandecían a los ciudadanos venezolanos desde su niñez, propició que las masivas dunas de venezolanos salientes del territorio nacional fundaran en sus almas un odio casi fanático e irreparable a su tierra de origen. ¡Si alguien pregunta qué es el mal, muéstrale nuestra historia reciente! ¡Y quién dude de la maldad de fariseos caribeños, échenlos en nuestros rojos archipiélagos, custodiados por bárbaros semiletrados, seres ruines dedicados a la destrucción de todo lo bueno del venezolano!

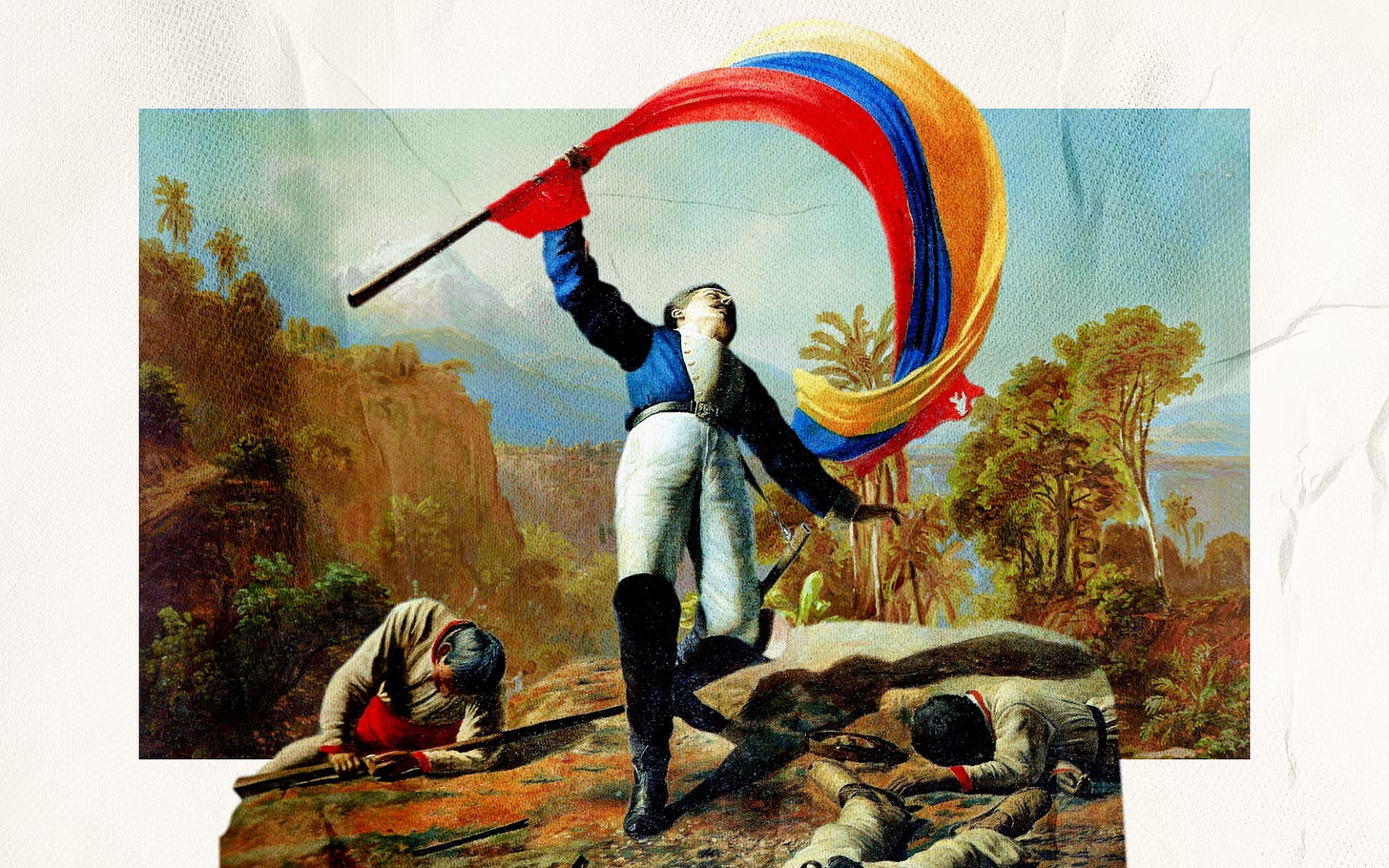

Pero, tal y como el gran florentino se atrevió a adentrarse a las puertas de la desesperanza, guiado por el espíritu lírico de la sabiduría contemplativa, movido por el fulgurante amor que aguardaba en el Empíreo4, un grupo de jóvenes venezolanos, engrandecidos por las hazañas de su pasado heroico y civil, por las huellas que la historia nacional legó en decenas de grandiosas piezas de ideas y pensamientos, por las mitologías tejidas en los grandes relatos de la venezolanidad, se han hecho hermanos de lucha patriótica y, movidos por la misión irrenunciable de salvar a la patria, caminan en el quehacer de la divulgación histórica, para dejar los materiales necesarios a los siguientes arquitectos del venezolanismo vital, asegurando el porvenir de la juventud venezolana, dotándolos de principios dignos en búsqueda de instaurar la doctrina venezolanista.

A la lejanía de la patria le siguen tormentos nocturnos y dudas mañaneras, los antiguos odios se convierten en pasiones vitales, las amarguras se despojan de los mantos de la frialdad y toman las espadas de la voluntad y la rebeldía juveniles, aceros que resuenan con los nuevos vientos de las esperanzas renovadas, anuncio de grandes desafíos, emergentes propósitos en la vida del venezolano del siglo XXI. Los contornos laborales, las insuficiencias materiales, los desprecios de los otros, cada adversario físico y psicológico —pues los demonios residen en el interior— resultan minúsculos ante los propósitos elevados que significa la labor venezolanista, nuestra común misión en esta vida abultada de dificultades, escollos que fortalecen el carácter y la moral. Ser grandes y ser útiles, como diría nuestro Máximo Héroe, se convirtió en el rezo diario de nuestras voluntades, sedientos del vino que la eternidad ofrece a quienes, con nobleza y virtud, se entregan a la lucha por la recuperación de la dignidad de la patria5.

Los venezolanos, muchos dominados por bajos deseos y encadenados a las tendencias disgregadoras, hedonistas, nihilistas y antirreligiosas, se han convertido en seres de cartón y de plástico, almas sin anhelos de grandeza, en espíritus propios de la ineptitud, soldados de la mediocridad y militantes del oportunismo vil que sólo la viveza criolla apadrina desde la temprana edad. Son estudiantes eminentes de la antiescuela y groseros representantes de la anticultura6; esencialmente, son antivenezolanos, pues sus manifestaciones bullangueras, sus sinvergüencerías, son contrarias a los aspectos sustanciales del logos venezolano, representado en la energía inextinguible de Bolívar, en la honda sabiduría de Bello, en la gran magnanimidad de Sucre y por el desbordante prestigio de Miranda. Un país que produce a tales hombres, por mencionar a unos pocos, tiene el deber de proteger la histórica tradición de tan altas virtudes, luces morales que, como con decoraciones militares, caracterizan a sus corazones hechos de hierro indómito, signo de hombres laborados en la sangre, la lucha y el heroísmo. Un país como el nuestro, conformado de bravura y sabiduría, tiene el deber de conducir los destinos de este mundo impetuoso, de esta dimensión humana habituada a las sorpresas y las aventuras ridículas, y no menos alocada y descabellada es el oficio que ejercemos que no es sino la guerra en contra del atraso y la ignorancia que azotan terriblemente a nuestras gentes. Este mundo se retuerce por las heridas causadas de los nuevos hábitos lascivos, «hoy todo es completamente falso; todo son “palabras”, anarquía, debilidad o exaltación»7.

El mundo, como la Historia demuestra, debe mucho más a los locos que a los cuerdos, y siendo nosotros venezolanos, y, por lo tanto, americanos, no nos sentimos acobardados por la inmensidad de la disparatada empresa que debemos realizar. «Inspiremos, pues, un poco de locura a nuestros pueblos. Sólo así podremos quebrantar la miseria y el atraso. Las grandes empresas han sido realizadas siempre por locos y no por cuerdos»8.

Yo bien se los digo, compatriotas, sé virtuosos, y sean dignos de su sacro gentilicio, pues sólo en el camino de este sentido revitalizador podremos hallar las energías faltantes para la construcción de la patria venezolana. Abandonad toda idea enana y mezquina, a saber, la de las felicidades de barro, efímeras y tontas, las ideas de la desmesurada riqueza material, cuyo río lleva a los mares de la indiferencia con los años que depositarás en su empresa acumuladora, ineficaz. ¡Qué ridículo sería perseguir la felicidad9, cuyo fondo no es más que mármol blanco resbaladizo, desprovisto de toda grandeza brillante! En esa contienda de ideas, entre la felicidad y la grandeza, la primera ha ganado terrenos hábilmente por los falsos profetas que salen en su ayuda y promoción; son, como sabrán, las nuevas voces de la psicología light, y seducidos por las facilidades de la modernidad, rechazan con ahínco las dificultades, los elementos humanos que endurecen el andar de los hombres y les confiere corazas resistentes de mil y un desgracias. Ser grande, ser inmortal en los anales del tiempo, producirá efectos de mayor duración en las generaciones del mañana. ¿Qué niño podrá encontrar fuerzas escondidas en galerías repletas de borracheras y vicios desproporcionados, y qué no sintiera, en cambio, cuando leyera versos y líneas, cuando atestigüe las hazañas de otros como él, que le hagan ver cómo su vida podría ser mejor, admirable, grande? ¡Hacer esto es indispensable, venezolano, inspirar a los otros, a nuestros hermanos, a seguir el ejemplo de los prohombres!

Con un martillo, Nietzsche esculpió la sentencia de que «quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo»10. Y es que los «cómo» en la vida de los venezolanos han sido vastos y macizos, verdaderas cordilleras de infortunios. Y nuestra capacidad de abrazar las agitadas tormentas y emerger, si bien no ilesos, tampoco desvividos, es prueba de una vitalidad inquebrantable. Cuando aspiramos a ser alguien en la vasta galaxia de las posibilidades humanas, los periodos de paz y comodidad, aunque ansiados, pueden convertirse en pozos de energías gélidas, en cementerios de pasiones de ladrillo, donde el alma se anquilosa, sin poder moverse. La verdadera soltura, la vida auténtica, se encuentra en las exigencias y luchas, en la brava faena que, desde nuestra posición como venezolanos, resulta en hacer de Venezuela un país digno, cónclave de elementos vivos de virtud y honor, como reza nuestro cántico inmortal. Y es que más allá de los cambios políticos tangibles, lo que realmente importa es la evolución de los esquemas mentales, ese deseo que nos impulsa a persistir en la enérgica tarea de revitalizar nuestra historia, nuestra patria y nuestro ser. Cambiar el venezolano significa, desde lo más elemental, cambiar el ritmo de sus pasiones y reorientar esas fuerzas a las plataformas de ideas voluminosas para la creación de soluciones, asegurar su mejoramiento y dirigirla a su triunfo absoluto en la región americana.

«No tenemos más escollo que nuestro propio corazón»11, y solo en la medida en que comprendamos la trascendencia de nuestra labor como venezolanos —como artífices de nuevas vías de sentido para nuestros compatriotas—, podremos asumir nuestros roles primordiales. De lo contrario, en lugar de forjar mundos de oportunidades, caeremos irremediablemente en la condena de convertirnos en meros sujetos arrinconados por las prácticas mundanas de la modernidad.

Me rehúso a desistir en este trabajo de titánico esfuerzo, y no renunciaré sino cuando las luces de mi alma desaparezcan y alce vuelo al encuentro con el Señor. Afloran, en estos momentos, en mi mente, las palabras del Libertador: «yo que he consagrado un culto religioso a la patria y a la libertad, no debo callarme en momento tan solemne»12. Sin temores por las selvas de problemas que se avecinan, los jóvenes, con nuestra rebeldía primaveral, podremos hacer frente a esas sombras que amenazan con oscurecer y evitar la tarea patriótica. Habría que recordar la fórmula frankliana de «D= S-P» (desesperanza es sufrimiento sin propósito). Hay un evidente propósito que supera a todas nuestras facultades físicas y mentales, es un oficio de grandeza moral y espiritual, en donde el sufrimiento, naturalmente, no se encuentra como un agente aislado sino como un protagonista frecuente, sin él las energías no se renuevan y, por lo tanto, no avanzamos. ¡Redimirnos, como caballeros heroicos, en el sufrimiento!, anunció un excéntrico ruso hace mucho tiempo13.

Hay que, en términos evolianos, permanecer firme en medio de un mundo que se desmorona, iluminando con claridad los valores de la verdad, la realidad y la tradición ante aquellos que rechazan lo esencial y divagan en la incertidumbre de lo efímero, implica sostener la resistencia contra la gran tentación: aquella en la que la materia se alza, engañosamente, como más poderosa que el espíritu. Se hace indispensable desafiar a Goethe y gritarle en frente que sí es capaz el hombre de sobreponerse a las murallas que lo protegen del sufrimiento y encontrarse, cara a cara, a esa lluvia ácida de tragedias humanas y resistir sus empujones14.

El sufrimiento, en sí mismo, tiene un sentido15. A menudo, en la experiencia humana del dolor, las aparentes arbitrariedades del ser nos obligan a afirmar que no hay sentido en nuestra agonía. Falso. Las emociones negativas que surgen de estas experiencias tienen un objetivo valioso: nos incitan a la realización de acciones resolutivas. Los desvaríos del mundo tienen causas formadas en los subsuelos de la sociedad y la cultura, y nosotros tenemos el deber moral de corregirlos: pero antes, con mayor ahínco, a corregir nuestras vidas. En tanto la labor venezolana, enderezar nuestras vidas, barrer nuestras irregularidades morales, limpiar a fondo nuestro vocabulario envilecido, atenazar y encaminar las cristianas y honrosas virtudes que se hallan en el hondo «corazón todo venezolano»16.

Esas luchas, en palabras de Pier Paolo Passolini, evocan las agitaciones auténticas que nos atañen, que «no sólo se lucha en las plazas, en las calles, en los talleres, o con discursos, con escritos, con versos: la lucha más dura es la que tiene lugar en el fondo de las conciencias, en las situras más delicadas de los sentimientos»17. Esas trincheras de la conciencia son el campo de batalla en la lucha por reacomodar los esquemas de la mentalidad venezolana, adherida a hábitos irrisorios, a la línea de la excelencia, la responsabilidad y la grandeza misma. ¡Hay que ver hasta dónde hemos llegado en nuestro proceso de descivilización y qué tan lejos estamos por lograr su correcto encaminamiento!

El venezolano, en su esencia, parece seguir esa inclinación natural de los grandes hombres, alejándose de lo profano, como bien diría Eliade. Su espíritu busca imitar los mitos fundacionales, y la Historia se convierte en el puente más cercano a esos relatos épicos. Ahí, entre las páginas del pasado, los próceres se alzan como arquetipos luminosos, custodios de las energías creadoras que necesitan los nuevos venezolanos para encontrar la trascendencia. Es en su propia historia de héroes donde halla el sentido superior de su existencia.18

En mi sentir, ninguna superioridad conquista al hombre con mayor justicia que el heroísmo, el perpetuo voceo de la fama, el fiel recuerdo de la historia o la inmortalidad en la carne inmarcesible del bronce. El más frecuente homenaje a esa virtud, el recuerdo de antiguas proezas asiste a los pueblos en momentos de prueba como un consejo de virilidad, y los alumbra y los guía como estrella. La ventaja moral ordena, con la gratitud, la elevación de las figuras heroicas en los lugares más públicos, en medio de árboles cuyas hojas caídas imiten con su remolino el desorden de un campo de batalla, bajo la inmensidad celeste y el lujo del sol, de modo que, expuesta a todas las intemperies como ayer al peligro su modelo viviente, la figura marcial reviva la visión de una actitud impávida en un día glorioso.19

Sólo la búsqueda de la grandeza, por medio del enaltecimiento de la patria venezolana, podrá alejarnos del tumulto adicto a las orgías de las diversiones sediciosas y las hedónicas tendencias que la modernidad inculca en nuestras cabezas, también sacudidos por las voces indiferentes de los nihilistas, cuya arrogancia y amargura mancillan a nuestros jóvenes guiándolos a las turbas de los irresponsables y los indiferentes, pobres neutrales cuyas almas no verán jamás la gloria celestial de lo que vendrá tras la muerte. Es, casi sin dudarlo, esta vía de engrandecimiento, nuestra mejor oportunidad para expresarle al mundo la calidad irrenunciable de nuestro gentilicio como rango histórico20, nuestra posibilidad de redimirnos a nosotros mismos y ser, como siempre fuimos, ejemplos vivientes —para América y para el mundo— de victoria perpetua sobre todos los males que plantan vilmente sus garras en nuestro país, repleto de heroicos pasados, incierto en su futuro, en búsqueda de grandes presentes.

Simón Bolívar, Doctrina del Libertador, Caracas, 2009, p. 43.

Véase: Byung Chul Han, La sociedad del cansancio, Barcelona, 2010; Gilles Lipovetsky, De la ligereza, Barcelona, 2016; Eudald Espluga, No seas tú mismo, Barcelona, 2022. Han describe una sociedad del rendimiento que agota al individuo; Lipovetsky advierte sobre la trivialización del existir en un mundo de consumo ligero; y Espluga critica la tiranía del "sé tú mismo" que convierte la identidad en un producto mercantil. Estos enfoques convergen en denunciar la alienación y el desgaste emocional provocados por la cultura actual, en la que las redes sociales y el entretenimiento insípido sirven de refugio superficial frente a una realidad árida y hostil. Otros autores y obras sobre el tema ya han dado mucho de qué hablar en los círculos de la sociología contemporánea.

Jordan B. Peterson, 12 reglas para vivir, Un antídoto contra el caos, Barcelona, 2018, p. 129: «Lo mismo ocurre con la historia de Abel y Caín. No se aceptan los sacrificios de Caín, que vive sufriendo. Apunta a Dios y desafía al Ser que este creó, pero Dios no acepta su súplica y le dice a Caín que él mismo es responsable de sus tormentos. Caín, presa de la rabia, mata a Abel, el favorito de Dios (y también el ídolo de Caín). Obviamente, Caín sentía celos de su afortunado hermano, pero, ante todo, lo mató para contrariar a Dios. Esta es la versión más fidedigna de lo que ocurre cuando la gente ejecuta su venganza hasta las últimas consecuencias».

Como Dante, no hay que temer cuando en la vida se nos presenta el letrero con la tétrica inscripción “Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate”.

Augusto Mijares, El Libertador, Caracas, 1987, p. 713: «Esas delicadezas, esas habladillas de las gentes comunes, son indignas de Ud.: la gloria está en ser grande y en ser útil...». Esta sentencia se origina en la respuesta que Bolívar dio al Mariscal Sucre, cuando este expresó su descontento por una decisión estratégica que consideraba ofensiva. Bolívar, con la autoridad de un líder forjado en la guerra y el sacrificio, le replicó con palabras que encierran la esencia del heroísmo.

Arturo Uslar Pietri, Educar para Venezuela, Caracas, 1981, p. 118: «La antiescuela, de un modo muy eficaz, recluta y selecciona a los trabajadores de la antisociedad y los seguidores de la anticultura. Por eso es tan difícil luchar contra ella. Acaso principalmente porque los medios que se emplean son inadecuados y más la ayudan que la combaten. Habría que revisar a fondo nuestro concepto de la escuela y de la educación toda, para esforzarnos en lograr una fórmula de aprendizaje activo y eficaz que derrote la antiescuela y rescate el capital humano que aquella daña y destruye».

Friedrich Nietzsche, La voluntad de poder, Madrid, 2000, p. 49.

Eduardo Arcila Farías, Cuatro ensayos de historiografía, Caracas, 1957, p. 23.

Aldous Huxley, Un mundo feliz, México, 2014, p. 161: «La felicidad real siempre aparece escuálida en comparación con las compensaciones que ofrece la desdicha. Y, naturalmente, la estabilidad no es, ni con mucho, tan espectacular como la inestabilidad. Y estar satisfecho de todo no posee el hechizo de una buena lucha contra la desventura, ni el pintoresquismo del combate contra la tentación o contra una pasión fatal o una duda. La felicidad nunca es grandiosa».

Víktor Frankl, El hombre en busca de sentido, Barcelona, 2004, p. 101: “Las palabras de Nietzsche «el que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo» podrían convertirse en el lema que orientara y alientase los esfuerzos psicohigiénicos y psicoterapéuticos con los prisioneros. Siempre que se presentaba la menor oportunidad, era preciso infundirles un porqué –un objetivo, una meta– a sus vidas, con el fin de endurecerles para soportar el terrible cómo de su existencia. ¡Pobre del que no percibiera algún sentido en su vida, ninguna meta o intencionalidad y, por tanto, ninguna finalidad para vivirla: ése estaba perdido! La respuesta típica de ese hombre frente a cualquier razonamiento que pretendiera animarle era: Ya no espero nada de la vida. ¿Existe algún argumento ante estas palabras?”.

Bolívar, Doctrina del Libertador, p. 234.

Ibíd., p. 317.

Fiódor Dostoievski, Crimen y castigo, Barcelona, 2016, p. 432: «Los verdaderos grandes hombres deben de experimentar, a mi entender, una gran tristeza en este mundo».

Johan Wolfgang von Goethe, Werther, Valencia, 1894 p. 63: «La naturaleza humana, proseguí, tiene sus límites: puede soportar alegría, dolor, sufrimiento hasta un cierto grado, y sucumbe en cuanto se sobrepasa. Aquí no se trata de si uno es débil o fuerte, sino de si puede sobrellevar la medida de su sufrimiento, sea corporal o moral; y encuentro tan notable hablar de que es cobarde el hombre que se quita la vida, como sería inoportuno calificar de cobarde a quien muere de una fiebre maligna».

Frankl, El hombre en busca de sentido, p. 92: «En síntesis, cualquiera de los distintos aspectos de la existencia conserva un valor significativo, el sufrimiento también. El realismo nos avisa de que el sufrimiento es una parte consustancial de la vida, como el destino y la muerte. Sin ellos, la existencia quedaría incompleta».

Augusto Mijares, Lo afirmativo venezolano, Caracas, 1998, pp. 227, 229: “Y siempre en Venezuela «el último venezolano» es... uno que acaba de morir. Aunque a diario sigamos viendo a tantos venezolanos, médicos, escritores, filántropos, funcionarios, profesores, que, por su abnegación o su honradez, por su laboriosidad o por su patriotismo, podrían merecer —aunque no fuera en la máxima categoría que Vargas— el espléndido elogio tan reconfortante: «un corazón todo venezolano»”.

Pier Paolo Pasolini, Las bellas banderas, Diálogo con los lectores (vol. I), Barcelona, 2019, p. 128.

Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano, Barcelona, 1998, pp. 75-76: «Sólo se reconoce verdaderamente hombre en la medida en que imita a los dioses, a los héroes civilizadores o a los antepasados míticos. En resumen, el hombre religioso aspira a ser distinto de lo que encuentra que es en el plano de su experiencia profana. El hombre religioso no se da: se hace a sí mismo, aproximándose a los modelos divinos. Estos modelos, como hemos dicho, los conservan los mitos, los conserva la historia de los gesta divinos. Por consiguiente, el hombre religioso también se considera hecho por la historia, como el hombre profano, pero la única historia que le interesa es la historia sagrada revelada por los mitos, la de los dioses; en tanto que el hombre profano pretende estar constituido únicamente por la historia humana, es decir, precisamente por esa suma de actos que, para el hombre religioso, no ofrecen interés alguno por carecer de modelos divinos. Preciso es subrayarlo: desde el principio, el hombre religioso sitúa su propio modelo a alcanzar en el plano transhumano, en el plano que le ha sido revelado por los mitos. No se llega a ser verdadero hombre, salvo conformándose a la enseñanza de los mitos, salvo imitando a los dioses».

José Antonio Ramos Sucre, Obra completa, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1980, pp. 4-5.

Mario Briceño-Iragorry, Introducción y defensa de nuestra historia, Caracas, 1952, p. 110: «Ser venezolano no es ser alegres vendedores de hierro y de petróleo. Ser venezolano implica un rango histórico de calidad irrenunciable».

Gran artículo, muchas gracias por compartir.

el sentimiento del articulo es el mismo que habitan en los corazones de todos los jóvenes que predicamos y luchamos por el mismo ideal, el cual no halla complacencia con la codicia individual ni entendimientos con fines ególatras. Sino que busca atender a la causa nacional como causa ultima del sublime acatamiento divino, fin último del destino del hombre. ¡Excelente Articulo!.