Hacer el país: Alberto Adriani Mazzei y José Carlos Mariátegui

Entre la venezolanidad y la peruanidad (I)

Pródromo

Seamos los precursores de una generación hambrienta de la acción1.

—Alberto Adriani

La vida, más que pensamiento, quiere ser hoy acción, esto es combate2.

—José Carlos Mariátegui

Las grandes almas de América, si comparten un punto de confluencia —y en ello se distancian con naturalidad de sus homólogos europeos—, es en la posesión casi instintiva de una originalidad arrolladora al momento de interpretar las realidades nacionales. Son almas matinales, aurorales, que anuncian con el cántico heroico la llegada de un día nuevo, aún cubierto por la suciedad de la incertidumbre. América, más que un museo de falsas utopías es un campo de acción por concluir. No es, como advertía Sábato, la patria de los «intelectuales de salón», es el territorio vivo de la contradicción, del drama, de la esperanza y del vértigo. En ese torbellino propio de lo americano —hecho de paradojas, choques, síntesis— emergen voces, profetas, obreros del espíritu, que sacuden a las multitudes, interpelan al individuo y fundan los pilares de un porvenir moral, social y estético; una nación con vocación de altura, destinada a marchar, sin complejos, al frente de las grandes empresas de la historia.

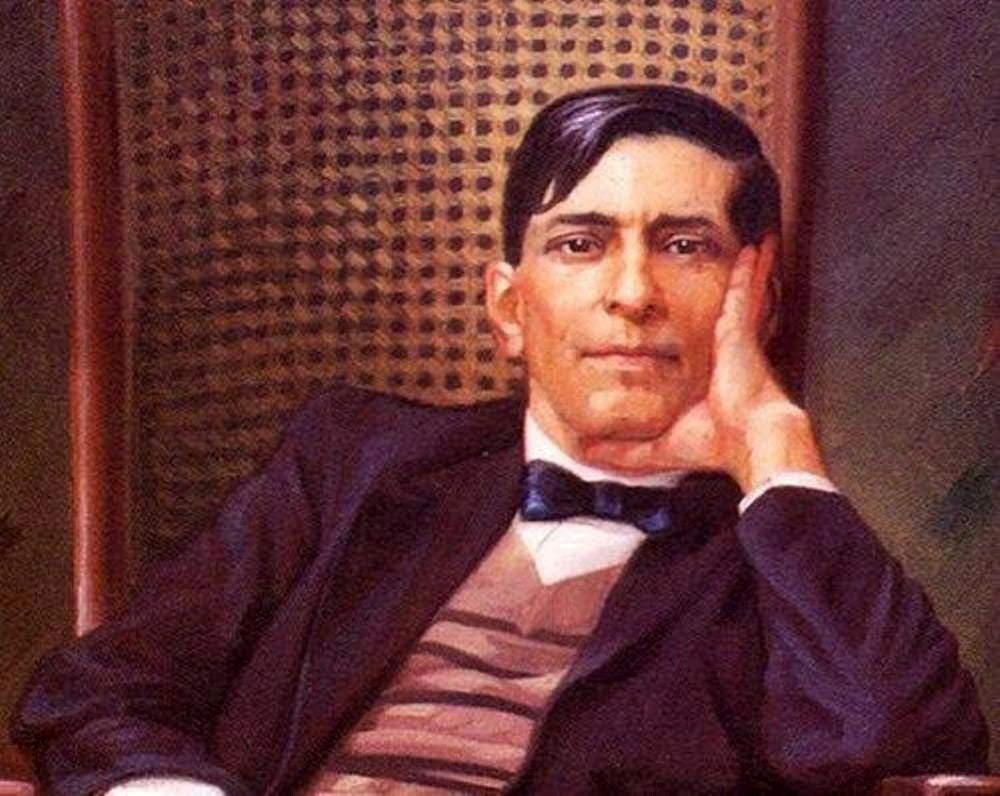

Fue en ese espíritu que emprendí, no sin deleite, el recorrido por la palabra escrita de Alberto Adriani —economista venezolano de vocación humanista— y José Carlos Mariátegui —intelectual peruano, poeta de la revolución—. Y he aquí que sus sombras, a pesar de las distancias ideológicas y geográficas, me asaltaron como fugaces ejemplos, como dos rayos que atraviesan desde el Orinoco hasta el Cuzco, en la intensidad común de su traslado. Sus voces hondas, directas, moldeadas por lo vertical, no se limitan a explicar lo venezolano o lo peruano: abren vías para una comprensión más vasta, una dimensión continental, casi universal, sobre nuestro lugar en el mundo. Nos sitúan —desde sus propias trincheras— frente a las grandes disputas del siglo, a la pregunta urgente de cómo construir una América digna, moderna y fiel a sí misma.

Estirpe de hacedores

Adriani y Mariátegui fueron hacedores y no ideólogos, obreros y no diseñadores de oficina, arquitectos con proyecciones claras y diáfanas sobre los problemas de la realidad venezolana y peruana. Provienen de la estirpe de los hacedores de país, distintos a los aficionados de la verborrea crónica abstracta, cuyas pretencioses grandilocuentes terminan por morir ingenuamente en sus proclamas y debates.

No es casual, o acaso lo es en ese misterioso lenguaje de los símbolos, que hayan nacido el mismo día: un 14 de junio, el peruano en 1895, el venezolano en 1898. Tampoco vivieron mucho tiempo —ambos murieron jóvenes, con mucho aún por dar—, pero su desaparición no fue un eclipse, y sí una condensación de luz. Sus nombres quedaron en la memoria como lumbreras, señales encendidas que orientan a las nuevas generaciones que aspiran, con idealismo y con firmeza, a representar lo que ellos encarnaron: la centralidad de la acción eficaz, del pensamiento encarnado en obra, del sueño que se construye con herramientas, con instituciones, con pueblo y con razón.

Las almas laboriosas suelen tener su raíz en la memoria íntima de los ancestros. En el caso de Alberto Adriani, al detenernos en su temprana vinculación con las faenas agrícolas, advertimos una herencia profunda, casi mítica, que remite a los contornos del Archipiélago Toscano. De esa geografía legendaria, su padre provenía de la isla de Elba —símbolo napoleónico y tierra dura de navegantes— y su madre de Pisa, la ciudad inmortalizada por su torre inclinada y su antiguo genio comercial.

Tras afrontar agudas crisis económicas en la península, los jóvenes esposos emprendieron un viaje movido por la necesidad, pero también por la esperanza, alentados por el empuje familiar y las promesas que ofrecía América. Así cruzaron el Atlántico para arribar a las costas de Maracaibo, justo cuando el país era testigo de la consolidación del poder de Joaquín Crespo, figura emblemática del caudillismo finisecular.

Poco después, el destino los llevó a Zea, un pintoresco poblado tachirense rodeado de montañas apacibles, inserto en la zona cafetalera que sostenía buena parte de la economía andina del país. Allí, los Adriani Mazzei se consagraron al cultivo del café, la cría de ganado y el comercio, incorporándose con tesón a la cultura del trabajo propia de la región. La vida familiar se desarrolló bajo el signo de la austeridad, el esfuerzo y la fe en el progreso. Se hicieron andinos por la vía del trabajo, y sus hijos, en particular Alberto, absorbieron desde la infancia aquella ética laboriosa.

Durante sus primeros estudios, el joven Alberto se destacó por su inteligencia precoz, pero también por la disciplina con que enfrentaba el aprendizaje. Su padre, apasionado por los temas económicos, le hablaba con insistencia de las riquezas de las naciones, de los ciclos de producción y de la importancia de las exportaciones en el desarrollo de los pueblos. Aquellas conversaciones cotidianas se convirtieron en una semilla fértil. Adriani era un niño despierto, atento al mundo, y ya desde los quince años comenzaba a esbozar una preocupación genuina por el destino de Venezuela.

A esa edad temprana, el adolescente inició una serie de reflexiones que lo acompañarían por más de dos décadas y que encontrarían expresión tanto en sus textos como en su futura acción pública. Aquel impulso intelectual se vio fortalecido cuando, con pesar, debió dejar Zea para trasladarse a Mérida, la ciudad de los caballeros, donde conocería a quien sería su interlocutor más cercano y entrañable: Mariano Picón-Salas. La amistad entre ambos fue inmediata, rica en afectos y en estímulos mutuos. Dos espíritus iluminados que, desde la cordialidad provinciana, comenzarían a tejer ideas sobre el país, su porvenir y los caminos para hacerlo.3

Mariano Picón-Salas describía a Alberto Adriani como un «hombre-arquitecto»4, un forjador de estructuras, un constructor de realidades posibles. No era una metáfora casual: lo conocía desde la juventud, cuando ambos compartieron el aire claro de Mérida, en los Andes venezolanos, y desde entonces fue testigo de su temple, de su rigor y de esa rara conjunción de sensibilidad y eficacia que caracteriza a los verdaderos hombres de acción. Frente a la ligereza improvisada con que históricamente se había conducido el Estado venezolano, Adriani encarnaba una novedad poderosa: la de un estilo moderno, sistemático, nutrido por una experiencia cosmopolita, atenta a las lecciones de un mundo en pleno proceso de transformación.

Salir de Venezuela significó para él no solo una expansión intelectual, fue una revelación concreta: la comprensión de que las naciones no se reinventan con retórica, sino con instituciones, con planes, con voluntad sostenida. Su paso por Caracas fue apenas el inicio de una travesía formativa que lo llevó a Bruselas para estudiar economía, a Ginebra y Washington como observador activo del acontecer político internacional, y a recorrer una Europa sacudida por nuevas doctrinas y viejos fantasmas.

Fue testigo de la efervescencia de la Italia posbélica, recién nacida del fervor de la Marcha sobre Roma, y no ocultó su interés por aquella experiencia autoritaria que, más que una moda ideológica, le parecía una manifestación vigorosa del alma latina. Escribió: «El Fascismo no es un episodio pasajero. Hunde sus raíces en la más pura tradición latina e italiana. El Estado fascista es el Estado romano que la Iglesia mantuvo en su organización férrea; el mismo Estado de “El Príncipe” de Maquiavelo»5. En sus palabras no había una adhesión doctrinaria, era un reconocimiento de su potencia organizativa, de su capacidad para movilizar fuerzas sociales y devolverle sentido al Estado. Si bien admitía que «no me fijo mucho en la ideología» y que «todas las ideologías son más o menos verdaderas», afirmaba con convicción que «lo que me importa son los hombres: la fuerza de su inspiración, el vigor de su fe, el poder de su voluntad». En última instancia, lo que para él contaba era un único criterio: la eficacia. Discutir doctrinas en abstracto le parecía una tarea vana si no estaban respaldadas por resultados tangibles.6

El fascismo, en su visión inicial, representaba una voluntad de restauración nacional, una fuerza viva, dirigida a hacer del país «una vasta aristocracia», sin destruir a la élite, sino reconociendo las diferencias naturales de capacidad. Valoraba que, pese a partir de coordenadas distintas al liberalismo, «se llega a los mismos resultados». Lo fundamental no era la ruta ideológica, salvo la resolución de los problemas concretos de una nación. Más tarde, con su mirada puesta en Venezuela, este mismo criterio de eficacia y vigor —ajeno al sectarismo y guiado por una ética de la responsabilidad— sería la piedra angular de su pensamiento político.

De esas experiencias extrajo una visión amplia y realista del Estado moderno. Observó cómo las sociedades europeas, aún devastadas por la guerra, avanzaban con tenacidad hacia soluciones técnicas, administrativas, científicas. No se trataba de retóricas vacías, más que de políticas sostenidas por una voluntad práctica, por una ética del resultado. Aquel joven de raíces italianas, formado entre cafetales y montañas andinas, asumió entonces con más fuerza su compromiso con Venezuela: el de ayudar a erigir un país concreto, eficiente, justo.

En él no había lugar para las ilusiones retóricas. Sintiendo con lucidez las urgencias nacionales, Adriani eligió un lenguaje claro, estadístico, directo. Escribía diagnósticos duros, con cifras precisas, y proponía sin ambages reformas económicas, sociales, migratorias y culturales que orientaran al país hacia la modernidad. Su ideal no era una utopía abstracta, sino una Venezuela viable, sólida, alimentada por el esfuerzo de sus hombres más capaces. La nación, pensaba, debía apoyarse en una elite intelectual y técnica, formada no por privilegio, sino por mérito, y animada por valores que él había aprendido desde su niñez merideña: el orden, la disciplina, la constancia, la fe en la educación como herramienta de redención nacional.

Más allá de las tierras venezolanas, en los confines del antiguo Incanato, un niño de siete años, José Carlos, comenzaba a experimentar el rigor de la vida con una precocidad desoladora. Aquejado por una grave dolencia en una de sus piernas —que le dejaría prácticamente inmóvil por el resto de su existencia—, conoció desde temprano el reverso de la infancia: mientras otros niños de su edad se entregaban al juego con la ligereza que dan los cuerpos sanos y el mundo intacto, él convivía con tres compañeras implacables: la inmovilidad, el silencio y la soledad.

Fue en ese entorno de privaciones donde empezó a formarse su temple. Aprendió a observar con agudeza las variaciones del día y los gestos de las personas. El dolor no lo abatió, lo hizo reflexivo. La carencia de movimiento lo empujó hacia una interioridad fértil; el silencio, lejos de enmudecerlo, le enseñó a escuchar con atención el murmullo profundo del pensamiento. El mundo exterior le estaba vedado, pero eso no impidió que emprendiera una exploración intensa del mundo interior.

Refugiado en la pobreza de su entorno, halló en algunos pocos libros —escasos pero decisivos— el estímulo suficiente para agitar la inteligencia aún adormecida. En esas páginas mínimas y esenciales comenzó a gestarse una mente singular, inclinada a la contemplación crítica de la realidad. El niño que no podía correr se convirtió en un lector apasionado. Aquella infancia marcada por la limitación física no fue una condena, sino un laboratorio secreto en el que se templaba la voluntad de un futuro pensador que, años más tarde, haría de su cuerpo herido una trinchera intelectual y de su palabra, un arma de combate por el Perú y por América.

Mariátegui fue un mestizo a carta cabal. Por su apellido paterno, hereda la sangre recia de la raza vasca, la misma que dio al Perú independentista a don Francisco Javier Mariátegui, secretario del Primer Congreso Constituyente. Por su madre, de humildes raíces costeñas en la provincia de Huacho, recoge un linaje sencillo, marcado por la ternura y el coraje. En él se amalgama un mestizaje singular, que más que un rasgo físico, es una impronta espiritual: la energía de lo vasco y la intuición del criollo, el hierro y el viento, el orden y la sensibilidad.7

Creció con su madre y algunos hermanos; una hermana se pierde en el camino, y él mismo queda marcado por un accidente que lo deja con una pierna inutilizada. Su infancia transcurre en un paisaje de privaciones, sin padre, sin bienes, sin salud plena. Una existencia que contrasta notablemente con la de Adriani, cuya familia, aunque trabajadora, tuvo las ventajas de un arraigo más estable y de una cultura doméstica orientada al ascenso. Mariátegui, en cambio, nace en la intemperie, y debe hacerse a sí mismo con las pocas herramientas que la pobreza le permite: el sufrimiento, la inteligencia y la voluntad.

Entra a trabajar en La Prensa siendo un muchacho. Comienza desde abajo, como ayudante de redacción, escribiente, repartidor, corrector ocasional. No tiene aún un lugar entre los escritores. Recorre a pie la ciudad de Lima, lisiado, pero firme, con el ardor del que intuye un destino. «La lectura sigue siendo su mayor deleite», se dirá de esos años; y lo era: su modo de resistencia y de emancipación. Con solo 17 años logra hacerse periodista. Qué honda y silenciosa alegría debió embargarlo: no solo por la dignidad del oficio, también porque, sin saberlo, comenzaba a forjar una palabra que algún día hablaría no por él, sino por una clase, por un país, por un continente.

Como Adriani, halló una amistad poderosa en la figura de un igual: Abraham Valdelomar, refinado y lúcido, quien lo introdujo en los círculos literarios limeños. Ambos —uno desde la estética, el otro desde la ética— nutrían sus mutuas convicciones y delineaban un ideario aún germinal. Mariátegui no había pisado la universidad, no tenía títulos ni diplomas; pero sí una sed insaciable de saber. Su escuela fue la autodidaxia, y su cátedra, la vida.

El Perú, por entonces, se hallaba bajo las murallas del oncenio de Leguía, y en un gesto que combinaba castigo con disimulo, se decide enviarlo a Europa, supuestamente para ampliar horizontes. Antes de embarcar, pasa brevemente por Norteamérica, pero es el Viejo Continente el que lo transformará. En París —la luminosa, la rebelde, la de Hemingway y los cafés de Montparnasse— asiste al espectáculo universal del dolor y de la esperanza. Aprende idiomas, frecuenta círculos marxistas, observa el drama social en la Italia de Mussolini, percibe la humillación de la Alemania posversaillesca, y capta, con ojo fino, los temblores del mundo moderno.

En la vieja dama geográfica, Mariátegui asiste al surgimiento de Mussolini y de sus camisas negras. Observa el fenómeno con la agudeza de quien no se deja seducir por la retórica ni por la fuerza superficial de los hechos. Conoce bien el pasado socialista del Duce, pero lo considera un desertor emocional, no un pensador consecuente. «Mussolini no se ha desembarazado de su socialismo intelectual ni conceptualmente… El socialismo no era en él un concepto sino una emoción, del mismo modo que el fascismo tampoco es en él un concepto sino también una emoción», escribe con quirúrgica claridad. Le reconoce dinamismo, verbo, capacidad de agitación, pero lo señala como un espíritu irracional, inconsistente y teatral, un «extremista» que ha pasado de la revolución a la reacción por «una vía sentimental, no por una vía conceptual». Para el Amauta, el fascismo es el síntoma del resentimiento de una clase media que, temerosa del proletariado, se abandona al nacionalismo como consuelo. 8

Esta visión suya contrasta radicalmente con la noción adrianista del «gobierno fuerte», cuyo fundamento no está en la exaltación pasional ni en la imposición violenta, sino en la técnica y en la racionalidad económica del desarrollo. Mientras Mariátegui repudia el fascismo como una degeneración emocional de la política, Adriani cree en un Estado moderno, fuerte pero ilustrado, dirigido por técnicos y no por demagogos. En ambos hay un impulso por transformar sus naciones, pero difieren radicalmente en los medios: uno desde el marxismo romántico y analítico, el otro desde el reformismo pragmático y la institucionalidad. El primero desconfía de la burguesía; el segundo quiere modernizarla. El primero quiere revolución social; el segundo, justicia económica. Ambos se aproximan desde el dolor y el estudio, pero miran horizontes distintos.

De aquella estadía, Mariátegui no sólo recogió las voces del viejo continente; las filtró, las decantó y, como un alquimista que transfigura el metal en oro, supo transmutar el marxismo europeo en una concepción propia, en una visión enraizada en los abismos y cumbres del Perú. Asimiló las ideas socialistas en boga, pero no como dogmas inflexibles ni recetas extranjeras: en su espíritu palpitante, en contacto directo con la historia viva de su país, esas ideas fueron adquiriendo un cuerpo nuevo, una fisonomía andina, mestiza, profundamente americana. Así nacería, tiempo después, su propuesta del socialismo indoamericano.

A diferencia de Adriani, quien sostuvo sus acciones sobre una inteligencia pragmática y un sentido moral de la economía, Mariátegui estructuró su quehacer desde una base ideológica sólida. Pero incluso allí, donde podría sospecharse una rigidez doctrinaria, aflora la amplitud creadora del pensador peruano, cuando nos advierte: «no queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indo-americano. He aquí una misión digna de una generación nueva»9.

Esa «creación heroica» a la que alude Mariátegui no es una consigna de retórica desgastada: es una forma de comprender la historia desde la raíz, con valentía y sentido de destino. Y esa misma cualidad —la del forjador, la del visionario en acto— une, a pesar de sus diferencias, a Mariátegui y a Adriani. Uno, con el vigor milenario que fluye desde los Andes y la costa mestiza; el otro, con la serenidad racional de la tradición latina y el espíritu ordenado del trópico venezolano. Ambos, sin embargo, alimentan una misma llama: la de conquistar no mediante las armas, sino a través de las ideas eficaces, de los principios encarnados en realidades concretas. Cada cual desde el ámbito que la vida le otorgó, pero ambos como parte de esa estirpe hispanoamericana que transforma las adversidades en misión, y la misión en obra.

Viajes a Europa

Dentro de los paralelismos que vinculan a estos dos hacedores de nacionalidades, hay un episodio decisivo que los hermana: el viaje, en la flor temprana de su juventud, al Viejo Continente. No hay, quizás, una experiencia de maduración intelectual más profunda y reveladora que ese tránsito hacia las fuentes del pensamiento europeo, donde las grandes ideas, como ríos arcaicos, han sabido desbordarse en teorías y sistemas que dieron forma al mundo moderno. Y fue allí, en el cultivo de revoluciones y nacimiento de doctrinas, en donde ambos hallaron no tanto respuestas, encontraron horizontes por donde encauzar sus inquietudes más hondas.

Europa ha sido siempre un teatro de contradicciones y la grande cuna de civilizaciones, ha llovido sus ideas sobre el suelo hispanoamericano durante siglos. A veces lo ha hecho con tino, permitiendo que sus conceptos enraícen en nuestro barro y germinen con vigor formándose masas sociales asociadas a sus raíces fundamentales. Otras veces, sin embargo, ha proyectado sobre nosotros reflejos vacíos, espejos insustanciales que, más que alumbrar, distorsionan nuestra dimensión policromática como sociedad heterogénea. Frente a esa dualidad, tanto Adriani como Mariátegui supieron mirar más allá de las superficialidades. No viajaron como turistas pasmados, asistieron como obreros al servicio de sus países, dispuestos a tomar de ese mundo lo necesario para construir el suyo propio, anclado en la realidad viva de Hispanoamérica.

Uno de los biógrafos de Adriani lo calificó, con acierto, como un Miranda civil, una expresión que encierra tanto la vastedad de su horizonte intelectual como su vocación de servicio a las ideas10. Fue, en efecto, un hombre que supo tejer un carácter universalista en todo cuanto se refería a los dilemas fundamentales de su época. Recordemos que el mundo en el que le toca actuar no era otro que aquel estremecido por las fisuras que dejó la Gran Guerra, sacudido por el surgimiento de nuevas corrientes ideológicas y por la aparición —no siempre prevista— de figuras históricas que marcarían el curso del siglo.

Tras un paso inicial y fugaz por la metrópolis neoyorquina —un contacto temprano con el vértigo de la modernidad industrial—, Adriani es nombrado cónsul en Ginebra. Desde allí inicia una serie de recorridos diplomáticos por las principales ciudades del Viejo Mundo, con especial atención en Londres y París. Este periplo no es solo geográfico: es una inmersión espiritual en el corazón de las ideas. En sus funciones ante la Sociedad de las Naciones —ese organismo todavía balbuciente que buscaba garantizar la paz tras el trauma de la guerra—, el joven zedeño encuentra una plataforma propicia para ejercer un pensamiento con visión, y se rodea de otros prohombres venezolanos que, como él, representaban una generación lúcida, educada y dispuesta a ofrecer lo mejor de sí al porvenir de la patria.

Tiene, además, el privilegio de ser actor y testigo de un hecho simbólicamente trascendental: la recuperación del Archivo Miranda, empresa que gestiona junto a Caracciolo Parra Pérez y que devuelve a Venezuela uno de los tesoros documentales más significativos de su historia. Lumbreras contemporáneas que, con la mirada encendida, reconocen el fulgor del pasado y le otorgan su lugar en el presente.11

Europa es el hogar de la civilización occidental y el asiento de muchas fuerzas que todavía la dirigen e impulsan. Unificada y potente, puede ser precioso factor de equilibrio en la política mundial, estimulo inapreciable de nuestra prosperidad econ6mica y de nuestra formación espiritual. Mas todavía. Un ejemplo convincente que puede ayudar la realización de la uni6n de los pueblos latinos de América, que fue la idea más trascendental y la más alta del genio de Bolívar.12

Su estancia en Europa se convierte en una suerte de academia viva, un largo salón de aprendizaje donde, durante un lustro, Adriani se dedica a leer, estudiar y absorber con intensidad el pensamiento de autores como Keynes, Gentile y Rathenau. Aprende idiomas, se forma con rigor, cultiva una sensibilidad crítica y alcanza un reconocimiento nacional e internacional. Aquella formación no fue un lujo, sino una necesidad de quien aspiraba a comprender el mundo para poder transformarlo. Su madurez se manifiesta en afirmaciones como: «Es necesario prepararse para los días que deben venir. Todo debe crearse en Venezuela»13.

No se trató únicamente de nutrirse del saber europeo, sino de proyectar una respuesta desde Hispanoamérica al avance de los extremismos ideológicos. En Adriani se anticipa una idea que, aún hoy, resuena con urgencia: la de la integración, la de la unión continental, la de una modernización racional que no sacrifique nuestras raíces. En su pensamiento panamericanista aflora una vocación de unidad auténtica, como cuando advierte con agudeza: «La mayor debilidad del panamericanismo, su pecado, el secreto de su impotencia, está en la extrema desproporción de fuerzas que hoy existe entre el pueblo anglosajón y los pueblos latinos del sur».14

Este juicio no nace de una amargura, sino de una conciencia clara: sin equilibrio, no hay diálogo posible; sin equidad, no puede haber unión verdadera. Por ello, su figura no sólo representa a un hombre culto en el sentido clásico, sino a un pensador de su tiempo, comprometido con el destino de América desde la inteligencia, la crítica y el deseo profundo de construir.

América, para Adriani —siguiendo la estela de otros pensadores de su tiempo— es «la gran esperanza, el milagro del porvenir»15. En esa convicción descansa gran parte de su fe en el porvenir de los pueblos hispanoamericanos. Si estos, dice, actúan con competencia y juicio en sus modos de proceder, podrían convertirse en «el primer factor de producción universal». Tal afirmación no brota del entusiasmo fácil, sino de una percepción profunda de la historia: «América es el continente llamado a aprovechar toda la obra de progreso llevada a cabo por los siglos». En su pensamiento, se sintetizan una esperanza continental y una visión estratégica. Retoma los ideales de Miranda y Bolívar, pero los despoja de la bruma retórica y los encauza hacia un realismo político: no bastaban ya las proclamas ni los discursos inflamados; se requería concretar, con acuerdos y tratados, una unión económica y política que tradujera en hechos la aspiración secular de la unidad americana.

En esta línea, Adriani concibe una América integrada no desde la mera fraternidad cultural, sino desde la colaboración eficaz y pragmática entre Estados. Su pensamiento económico y su espíritu internacionalista convergen en la idea de una arquitectura de alianzas que supere las formalidades simbólicas. Inspirado por Rathenau, celebra el eclecticismo como una vía orgánica, no como una tibieza doctrinal, sino como la fórmula más adecuada para un ordenamiento dinámico y profundo, nacido del suelo americano y atento a su complejidad. La unidad, así entendida, no es una utopía, sino un proyecto que demanda voluntad creadora y sentido práctico16.

Sin embargo, tras esa figura de diplomático, economista, sociólogo y venezolano de mirada internacional, se esconde un hombre de sensibilidad íntima, cuyos momentos de soledad le permiten vislumbrar las dimensiones más humanas de su existencia. El amor, en él, no es estruendo ni exhibición: es un susurro discreto que acompaña su andar, una expresión contenida de una vida marcada por la reserva y la compostura. Los romances, más sugeridos que confesados, aparecen como episodios de recogido dramatismo, especialmente durante su estancia en la capital estadounidense, donde los compromisos afectivos se entrelazan con los quiebres personales.

Adriani en Europa, como otros hombres de su talla, no sólo encontró ideas: halló caminos. Caminos que, más allá de lo intelectual, ofrecieron el pulso concreto del saber aplicado, el contacto directo con las instituciones, las culturas y los desafíos de la política internacional. Es allí donde sus conocimientos se robustecen, se encarnan, se transforman en una cosmovisión que conjuga el aprender silencioso con la acción perseverante. Europa, en definitiva, no fue para él un simple escenario de estudios, sino el campo donde se templó su carácter de hombre de pensamiento y de obra, un verdadero prohombre de su tierra natal.

En otras frecuencias culturales e ideológicas, el joven peruano —Mariátegui— acude al llamado casi místico de las herencias espirituales de la Revolución Francesa, dejándose hechizar por las vibrantes tensiones del socialismo naciente. París lo envuelve con sus encantos: el Louvre, el Museo Rodin, las plazas colmadas de historia y la melancólica elevación de la arquitectura gótica que se desprende, solemne, de Notre Dame. Pero la contemplación estética no le aleja del torbellino político de su tiempo: la Revolución Rusa irrumpe como el gran acontecimiento del siglo, el mundo observa con ansiedad los movimientos de los bolcheviques, y el clima ideológico se impregna en una juventud dividida, fragmentada entre los cantos de batalla del fascismo y las esperanzas fluctuantes del marxismo.

Halla un entorno aún más apacible y entrañable en la Italia que solea con majestad mediterránea, donde la vida se desenvuelve con esa cadencia antigua que parece provenir de siglos de arte y sangre. Allí le salen al paso el amor y la paternidad: Anita irrumpe como centella de alegría, trayendo consigo un nuevo sentido, un reencuentro con lo humano más íntimo. Como sabemos, presencia la irrupción de las camisas negras y el ascenso de Mussolini, cuyo excentricismo lo cautiva más como fenómeno que como doctrina. Si bien conserva reservas, el autoritarismo italiano no le provoca admiración, pero sí un respeto distante: reconoce en Il Duce una figura de poderosa presencia y hondas contradicciones, símbolo de una época convulsa que aún no había revelado sus límites. Mariátegui observa, pondera y aprende, sin entregarse del todo, conservando su espíritu crítico entre las luces y sombras de aquella península ardiente de historia.

La Internacional Socialista, los retratos de Marx y Engels colgados como íconos en paredes clandestinas, los manifiestos que circulaban como brasas escondidas, el sueño utópico de un mundo más justo, y la inspiración que irradiaba desde la Rusia soviética, todo ello enciende en Mariátegui la emoción honda del socialismo. Su entusiasmo no es ciego ni sectario: nunca abandona el estudio riguroso de la época, manteniéndose atento a los sucesos que configuran el nuevo mapa político del mundo. Visita la Alemania deshecha tras la Gran Guerra, una nación humillada que, por entonces, pocos imaginaban como el relámpago que habría de anunciar una tormenta aún más devastadora. No logra llegar a las tierras rusas debido a las trabas propias de un escenario convulso y resguardado, pero recorre otras ciudades fundamentales de Europa: la Viena de Freud, densa en cultura y pulsiones; Budapest, corazón de una Hungría que pronto también se estremecería con los vaivenes del radicalismo. Cada lugar lo instruye, lo conmueve, lo confronta: su socialismo se templa en la fragua del contacto con una Europa convulsionada, rica en ideas, trágica en destinos.

En su travesía por Europa, Mariátegui entra en contacto con las corrientes más vibrantes del pensamiento de su tiempo: se impregna del aliento socialista, de la fiebre comunista que aún reverberaba desde la Revolución de Octubre. París, con su atmósfera literaria y filosófica, le ofrece un paisaje cultural de gran riqueza: allí se empapa del pensamiento moderno y de las luchas ideológicas que desgarraban a la juventud europea. Más tarde, Italia lo absorbe con la belleza solemne de la tierra de Julio César, de Dante, de Maquiavelo; su alma se deja cautivar por el arte, la historia y el poder simbólico que emana de cada rincón del Mediterráneo.

No menos significativa es su visita a Nueva York, ese otro mundo, de rascacielos y ritmo mecánico, símbolo último de la civilización industrial. A la modernidad yanqui le dedica pasajes agudos en sus textos, donde analiza con ojo crítico la maquinaria del capitalismo triunfante y su impacto deshumanizante. Todos estos elementos, lejos de diluir su identidad, contribuyen a su maduración ideológica: disecciona lo vivido, lo observado, lo leído, y lo transforma en pensamiento creador para las realidades indoamericanas. Como Adriani, Mariátegui no copia ni trasplanta: interpreta. Ambos delinean métodos propios, nacidos de la experiencia y la reflexión, para enfrentar el reto mayor de la modernidad: la construcción de una América auténtica. En el caso del peruano, esto se concreta en su obsesiva y amorosa empresa de peruanizar el Perú.

La incertidumbre americana, con su caudal de contradicciones y esperanzas, encuentra en el viaje una instancia de revelación: surgen interrogantes nuevas, pero también algunas respuestas. Es la confirmación de que la mirada crítica —cuando es lúcida y comprometida— puede afinarse, puede elevarse, hasta convertirse en un instrumento para comprender y transformar las estructuras sociales, económicas y culturales del continente indoamericano. Mariátegui se convierte en un observador penetrante, casi un etólogo del alma colectiva de su tiempo. Como mestizo que era, comprendía en carne propia la tensión latente entre herencia y porvenir, y sabía —con claridad trágica— que nuestra América clamaba por mejoramientos urgentes, transformaciones concretas.17

Fiel a su tiempo, pero con una lucidez que lo trasciende, creía en los vanguardismos artísticos y políticos que buscaban —como escribió— «materiales más genuinamente peruanos»18. Su adhesión al socialismo no fue la de un imitador ciego, sino la de un pensador que entendió que la doctrina debía injertarse en nuestra realidad, no imponerse desde fuera. Rechazaba con firmeza la idea de que el socialismo fuese una fórmula exógena o ajena al espíritu nacional. Por el contrario, lo veía como el vehículo histórico mediante el cual las antiguas mayorías oprimidas podrían recuperar su lugar. Lo expresó con una certeza que brota de lo hondo: «En el Perú los que representan e interpretan la peruanidad son quienes, concibiéndola como una afirmación y no como una negación, trabajan por dar de nuevo una patria a los que, conquistados y sometidos por los españoles, la perdieron hace cuatro siglos y no la han recuperado todavía».19

Regreso a la Patria

En las mitologías —esas hondas narraciones cargadas de energías arquetípicas— se descubren, una y otra vez, los patrones elementales de las grandes epopeyas del espíritu. Siempre está presente el hijo que debe abandonar la comarca, huir de las murallas familiares y adentrarse en la espesura de lo desconocido: las selvas oscuras donde aguardan demonios, dragones, fieras, sombras y tentaciones. Así lo muestra Jesús, enfrentando en el desierto las insinuaciones del tentador; así el Buda, escapando de la dorada prisión del confort palaciego; así también el hobbit, que deja atrás la rutina encantadora de la Comarca; o Dante, que cruza tembloroso los umbrales del infierno acompañado por Virgilio. Todos los hombres —si verdaderamente lo son— se enfrentan, tarde o temprano, a la ignominia de la pereza y a la sombra de la ignorancia. Y es entonces cuando las voluntades heroicas aceptan el llamado, ese misterioso impulso que los arroja por los altos senderos de la transformación interior. Cumplida la travesía, cuando los abismos han sido enfrentados y los monstruos vencidos, el retorno se da con el rostro encendido por la experiencia: se vuelve al hogar con nuevas armas, con saberes redentores, con la capacidad de instaurar una realidad renovada, esperanzadora, más digna del hombre.

Así ocurre también con los prohombres americanos. En medio de sus tierras, bajo regímenes que juzgan ignominiosos o decadentes, se levantan —silenciosos o altisonantes— como espíritus creadores. Ellos no huyen, edifican. No claudican, resisten. Desde lo alto de sus conciencias —fogosas, lúcidas— alzan las nuevas esperanzas de sus generaciones.

Cuando Alberto Adriani vuelve a su país, a ese país que tanto ha pensado, por el que se ha educado, a él se entregó como ningún otro. No está, verdaderamente, contento por las situaciones actuales, más allá de una erosión económica producto del petróleo surgido en Venezuela. Estamos en una tensión creciente entre una juventud discordante con el régimen gomecista, aunque vaciada de instrumentos políticos y técnicos lo suficientemente óptimos para aspirar a cambios inmediatos. Muchos echan la suerte al marxismo de la época, otros más radicales, aunque unidos a los primeros, aspiran al cambio total mediante el comunismo natural de aquel tiempo.

A pesar de su formación cosmopolita, Adriani regresa a su natal Zea y se dedica a la actividad agrícola, sin abandonar el juicio crítico sobre los males del país. Desde esa aparente marginalidad, emite opiniones que, por su lucidez, podrían llevarlo a prisión: críticas sutiles, cargadas de inteligencia, propias de un hombre con poco más de treinta años y una trayectoria admirable. En una Venezuela rural, con apenas más de tres millones de habitantes y afectada por el Crack del 29, Adriani vislumbra con claridad la necesidad de reformas económicas profundas. Con pleno conocimiento del campo, de la industria y de la minería, traza planes viables para el desarrollo nacional. Fundador de la ciencia económica venezolana, anticipa la creación del Banco Central y propone una Hacienda pública eficiente y moderna, siendo uno de los pocos en pensar el porvenir con herramientas técnicas y espíritu patriótico.

Con la muerte del Benemérito Juan Vicente Gómez, se abre una nueva etapa en la historia contemporánea de Venezuela. Es entonces cuando Alberto Adriani es llamado por el presidente Eleazar López Contreras, el hombre encargado de conducir la transición política hacia un régimen que él mismo definiría como un bolivarianismo republicano. López Contreras no improvisa; entiende que el porvenir de la República requiere de hombres capaces, de mentes formadas y voluntades firmes, y por ello convoca a los mejores para esa empresa trascendental: levantar a una Venezuela aún semi-feudal y conducirla hacia los umbrales de la modernidad, de la institucionalidad sólida y de la grandeza originaria que la nación venezolana guarda en sus entrañas históricas.

La labor del hombre realiza una obra de Sísifo: crear para destruir, destruir para crear.20

Alberto Adriani se entrega a esta misión con la convicción que sólo puede tener quien ha amado profundamente a su tierra. Venezolanista a carta cabal, fue un impulsor consciente de la necesidad de internalizar la lógica productiva de la economía nacional. No bastaba con crecer, había que organizar; no bastaba con desear el desarrollo, había que planificarlo meticulosamente. Y así lo hizo. Con espíritu técnico y mirada visionaria, comenzó a delinear planes y proyectos que más tarde constituirían los pilares fundamentales de la Patria moderna.

El Programa de Febrero, cuya gestación intelectual recae sobre las visiones lúcidas de Caracciolo Parra Pérez y Diógenes Escalante, le abre a Adriani la dorada oportunidad de traducir sus ideas económicas, migratorias y sociales en instrumentos concretos de gobierno. Desde allí, su pensamiento deja de ser un ideal abstracto para encarnarse en medidas tangibles, orientadas a superar los rezagos coloniales y sentar las bases de un Estado racional, eficiente y profundamente humanista. En esas páginas —producidas al calor de la reflexión y de la urgencia nacional— está presente el germen de una Venezuela que empieza a caminar hacia la modernidad con paso firme, al compás de quienes supieron unir inteligencia con patriotismo.

Adriani apostaba por la tecnificación de la agricultura, y sabiéndolo también versátil en otras áreas, todas sus iniciativas se fundamentaban en un concepto que él llamó «idea-fuerza», es decir, el «elemento motivador de una nación en pro de su superación social, económica y cultural».21

Ante su obra podemos advertir con claridad la presencia constante de una preocupación central: los aspectos económicos y políticos que definían la Venezuela de su tiempo. El joven Adriani, convencido y decidido, se manifestaba como firme partidario de una economía dirigida, no en el sentido opresivo de la imposición ciega, sino en la orientación racional y previsora de gobiernos paternalmente honestos, capaces de encaminar los recursos de la nación hacia la elevación real del nivel de vida colectivo. Su visión apuntaba, en primer término, a dignificar la retribución del trabajo, regular con prudencia y firmeza el movimiento de los capitales, y asegurar un alza sostenida tanto en el orden sanitario como en el educativo de las masas. Estas, más que cualquier otra cosa, requerían ser guiadas, no sometidas, dirigidas con orden y previsión, pero al mismo tiempo con la amplitud suficiente para que ninguna posición quedara vedada a las individualidades capaces de mostrar virtudes y condiciones superiores.22

Alberto Adriani ya venía precedido por una trayectoria luminosa, forjada entre los Estados Unidos y Europa, donde su sagacidad intelectual se expresaba en un carácter templado, serio y profundamente compatible con las corrientes de pensamiento y los desafíos de su tiempo —condición propia de los pensadores ágiles y fecundos—. No era, pues, ninguna sorpresa que, tras la muerte del general Juan Vicente Gómez y en los albores de una Venezuela que aspiraba a renacer, Adriani figurara entre los hombres llamados a servir a la Patria. A la cabeza estaba el sucesor, el General Eleazar López Contreras, gobernante de visión institucional, republicana y nacionalista, quien supo reunir a un selecto equipo de jóvenes y experimentados venezolanos para delinear las rutas de la reconstrucción nacional. Entre ellos, con firme presencia, se encontraba Alberto Adriani.

Rechazó el Rectorado de la Universidad de Los Andes, convencido de que aquel no era el espacio en donde sus fuerzas podían encontrar el cauce más fecundo para sus vastas posibilidades. El 24 de enero de 1936, el régimen provisional creó el Ministerio de Agricultura y Cría, y el 1 de marzo, Adriani fue designado como el primer Ministro de Agricultura de la historia venezolana. Su gestión, breve pero intensa, apenas de dos meses, bastó para revelar su talento, su probidad y su disposición inquebrantable de trabajar por el país. Jornadas de hasta dieciséis horas diarias lo consumían en esa pasión venezolana, ardorosa e inagotable. Entre sus primeras y notables realizaciones se cuentan la provisión de créditos otorgados por el Banco Agrícola y Pecuario a los cultivadores, con anticipos destinados a asegurar las cosechas, así como el acuerdo de pignoración de la producción de café y cacao, celebrado entre el Gobierno Nacional y el Banco de Venezuela.23

En ese mismo clima de renovación institucional, Adriani funda El Agricultor Venezolano, revista concebida como instrumento de difusión y educación, destinada a esclarecer las nuevas técnicas agrarias y a convocar a las fuerzas productivas del país hacia una labor modernizadora. El primer editorial fue escrito por su propia mano, signo de su entrega personal al proyecto. La publicación, que servía de vocero del Ministerio bajo su dirección, ofrecía orientaciones claras, difundía los procesos innovadores y premiaba con reconocimiento público a quienes destacaban en las faenas agrícolas en beneficio de la nación.

A finales de abril, ya electo Presidente Constitucional, López Contreras traslada a Adriani al Ministerio de Hacienda. Allí, el joven merideño habría de unirse, con pleno derecho, a la tradición de Santos Michelena y Román Cárdenas, hombres patriotas y sinceros, cuyo legado se prolongaba ahora en su heredero más fiel. Su gestión en Hacienda se distinguió por una transparencia admirable. Cuando una manifestación de trabajadores reclamó explicaciones, no dudó en decir a su secretario privado que los invitara a su despacho para mostrarles, con detalle y sin artificios, cómo se administraban los ingresos de la nación. Era un hombre de metales brillantes en un contexto todavía oxidado.

En ese corto período logró, sin embargo, sembrar obras fundamentales: además de la Ley de Presupuesto, llevó al Congreso la Ley de Arancel de Aduanas con su memorable Exposición de Motivos, la Ley sobre Varios Ramos de la Renta Interna y la Ley de Cigarrillos. Cada exposición que acompañaba a estos proyectos era un documento magistral, tanto por la claridad de sus previsiones económicas como por las ventajas concretas que auguraban para el país. No menos significativa fue la fundación de la Revista de Hacienda, espacio que elevó el debate económico y administrativo. Ni antes ni después se vería, en tan corto tiempo, un esfuerzo de creación y de trabajo semejante.24

Fue, sin duda, ejemplo luminoso de toda una generación. Arturo Uslar Pietri y Mariano Picón-Salas —su gran amigo y compañero de vida intelectual— no escatimaron elogios en torno a su figura, reconociendo en él a un hombre que supo convertir el pensamiento en acción y la reflexión en proyectos palpables para la patria. El destino interrumpió su labor: el 10 de agosto de 1936, con apenas treinta y ocho años, Adriani muere prematuramente, dejando inconclusos los grandes proyectos que había soñado para Venezuela. No pudo acompañar al general López Contreras en la edificación de aquel régimen bolivariano de institucionalidad y modernidad que tanto anhelaba.

Y ese legado, aún en las sombras, permanece con la voluntad solar de quien lo encarnó en vida. Su juventud consagrada a pensar y hacer por Venezuela se convirtió en una semilla fértil para las generaciones venideras. En torno a su memoria, los nuevos jóvenes —los labradores del porvenir— encontraron inspiración para continuar la obra interrumpida, convencidos de que en el ejemplo de Alberto Adriani se cifraba la posibilidad real de una Venezuela efectiva, de una Venezuela posible, de una Venezuela grande y líder.

La historia la hacen los hombres poseídos e iluminados por una creencia superior, por una esperanza súper-humana; los demás hombres son el coro anónimo de ese drama.25

Mientras el odioso régimen dictatorial de Leguía prolongaba su camino de oprobio y corrupción, la joven intelectualidad peruana no hallaba cauces dignos para encauzar sus grandes inquietudes. En ese ambiente asfixiante, José Carlos Mariátegui, hombre no solo de verbo tajante y hondo, sino también de acción creadora, se alzó como la voz que decidió vitalizar la cultura peruana y expandir el mensaje de una Indoamérica consciente de sí misma a lo largo de todo el continente.

Es cierto que, a diferencia de Adriani, Mariátegui no llegó a ocupar cargos de gobierno. Y también lo es que murió antes de la irrupción del régimen del general Luis M. Sánchez Cerro, aunque, por sus inclinaciones marxistas, es improbable que hubiese encontrado allí espacio para sus proyectos. Sin embargo, este hecho no disminuye la trascendencia de su obra. Mariátegui formuló un exhaustivo análisis de la realidad peruana bajo el método marxista26, pero sin permitir que el marxismo sofocara el peruanismo radical de su visión. Su pensamiento no fue una mera copia de doctrinas extranjeras: supo fundir crítica social con identidad nacional, construyendo un ideario donde la tierra, el indio y la historia se integraban en una síntesis propia, auténtica y profundamente americana.

Emprende la labor de penetrar en las casas de estudios, especialmente en las Universidades Populares González Prada, y en donde daría muestras excepcionales sobre el uso diestro de su avezada lengua, todo bajo un esquema, un plan, un sistema: era un discurso con dirección y no atiborrado de presunciones discursivas complejas sin cabida en la realidad peruana.27

Y aquella inteligencia que se había templado en la profundidad de sus pasos por Europa, donde absorbió las novedades del marxismo pero las fundió con un peruanismo integral, como ya dijimos, pronto conocería los infortunios de la persecución policial del Oncenio leguiísta y, más tarde, los embates de un mal aún más tenaz: la enfermedad, ese viejo enemigo silencioso que ya dejaba entrever sus intenciones sombrías. En el Hospital Italiano, la amputación de su pierna marcó el instante más cruel de su destino: al descubrir la ausencia, el llanto del dolor lo envolvió, pero la ternura inquebrantable de su esposa lo sostuvo, y de aquella herida nació una voluntad más férrea, la de edificar, desde la fragilidad del cuerpo, una herencia intelectual y cultural imperecedera para el Perú.28

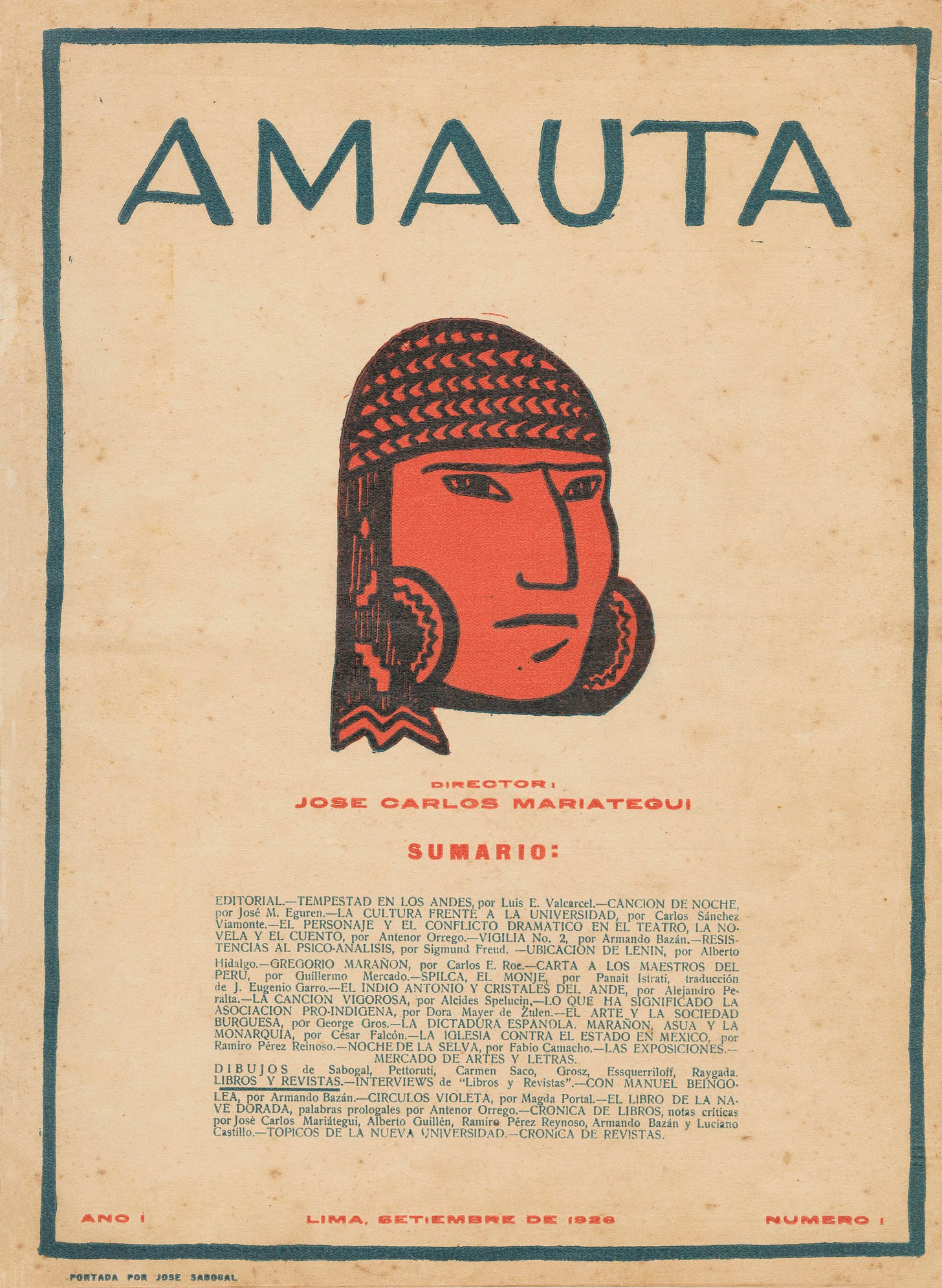

Encerrado en su habitación, transformó la convalecencia en germen creador y dio vida a Amauta, aquella revista que aún hoy respira como obra colectiva, más allá de ideologías y disputas, porque fue concebida para interpretar y coordinar un sentimiento histórico. «Tenemos confianza en nuestra obra —decía él— no por lo iluminado, o taumatúrgico, o personal de su inspiración, sino por su carácter de interpretación y coordinación de un sentimiento colectivo y de un ideal histórico». Amauta significa maestro, guía, y en ese mismo nombre parece sellarse el destino de José Carlos Mariátegui: ser faro e inspiración de generaciones de peruanos.29

Comprendía que la misión de Amauta no consistía únicamente en prolongar la labor discursiva o ideológica, ni en levantar un programa de estructuras rígidas y estrechas. Entendía, más bien, que la revista era la encarnación del mismo entusiasmo vital que animaba a Mariátegui, convertido ahora en un cauce tangible de su destino intelectual y peruano. Amauta significaba dar forma a esa energía creadora, dotarla de voz y de permanencia. Y en ello resuena, inevitablemente, el eco de Peruanicemos al Perú, obra en la que Mariátegui señala que las dimensiones del Perú deben ser interpretadas dentro de sus propios cánones, con fidelidad a lo genuinamente peruano. Así, sometida a los tiempos de oprobio bajo el oncenio de Leguía, Amauta se alzó como instrumento de inspiración y como vía constructiva hacia un espíritu renovador: un proyecto para una suerte peruana, para una realidad peruana, para la auténtica vida peruana: «plantear, esclarecer y conocer los problemas peruanos, desde puntos de vista doctrinarios y científicos».30

El nacionalismo peruano, para Mariátegui, debería transitar hacia el nacionalismo revolucionario, que surge como sentido vital a partir del entendimiento de los procesos, métodos y fines de la política peruana. Sobre la materia, afirma el amauta que «la política peruana se ha caracterizado por su desconocimiento de valor del capital humano. La nueva generación siente y sabe que el progreso del Perú será ficticio, o por lo menos no será peruano, mientras no constituya la obra y no signifique el bienestar de la masa peruana, que en sus cuatro quintas partes es indígena y campesina».31

En su afán de cimentar un movimiento de unificación espiritual, Mariátegui denuncia ciertas deficiencias en los estudios sobre el Perú: los tradicionalistas, dice, solían exaltar con mayor fervor la herencia colonial antes que las raíces profundas del Tahuantinsuyo, núcleo originario de la cosmogonía peruana32. De esta crítica brota el vínculo con Amauta, pues en la presentación de la revista advierte que en el país se percibe, cada vez con más fuerza, una corriente de renovación espiritual y cultural33. Allí pensamiento y acción confluyen como praxis indivisible: una ruta clara hacia la afirmación de la nacionalidad peruana en todas sus dimensiones —social, cultural, política y económica—, fiel a sí misma y a su tiempo. De esta convicción nacerán los Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, obra cardinal que no solo marcó un punto de inflexión en la comprensión del Perú, sino que aún hoy continúa alimentando el debate intelectual y el horizonte de nuestra identidad.

A pesar de los estragos de la enfermedad y del clima político opresivo, Mariátegui no detuvo su impulso creador: mientras Amauta se afianzaba como la voz del nuevo Perú proyectada hacia toda América, asumió también la dirección editorial de Minerva y, en noviembre de 1928, vio salir a la luz el primer número de Labor, periódico destinado a las luchas del proletariado peruano. Su energía intelectual, lejos de menguar, multiplicaba cauces para dar forma a una conciencia nacional y social más amplia.

Mariátegui emprendió toda su labor cultural con un objetivo único: despertar la conciencia socialista del Perú. Aunque se declaró marxista confeso, tuvo siempre la lucidez de subordinar la doctrina a las realidades nacionales, haciendo de su obra un auténtico trabajo peruanista que nunca traicionó ese ideal. La enfermedad, implacable en sus tormentos, lo arrebató el 17 de abril de 1930, seis años antes que al ilustre Alberto Adriani. Con su muerte se cerraba un capítulo esencial de la cultura peruana, quedando como uno de los faros más luminosos de la historia intelectual del Perú contemporáneo.34

Colofón

Tanto Alberto Adriani como José Carlos Mariátegui nos enseñan —cada uno desde sus propias coyunturas históricas y en el marco de sus respectivas dimensiones nacionales, la venezolana y la peruana— que más allá de las herramientas discursivas, de la prosa ardiente de la intelectualidad o del tratamiento refinado de la inteligencia, lo que debe priorizarse siempre es la acción constante. Acción entendida como creación de contenidos, movimientos y estructuras capaces de dar respuesta a las necesidades urgentes de la patria.

Venezuela es un pueblo llamado a grandes destinos. No lo pongamos ni por un momento en duda. Ha habido siempre en Venezuela la convicción de que vamos a hacer algo grande.35

En el haber de nuestra generación se puede y se debe ya anotar una virtud y un mérito: su creciente interés por el conocimiento de las cosas peruanas. El peruano de hoy se muestra más atento a la propia gente y a la propia historia que el peruano de ayer. Pero esto no es una consecuencia de que su espíritu se clausure o se confine más dentro de las fronteras. Es, precisamente, lo contrario. El Perú contemporáneo tiene mayor contacto con las ideas y las emociones mundiales. La voluntad de renovación que posee a la humanidad se ha apoderado poco a poco, de sus hombres nuevos. Y de esta voluntad de renovación nace una urgente y difusa aspiración a entender la realidad peruana.36

Ellos nos invitan a ser hombres resolutivos, generadores de propuestas concretas para solventar los conflictos, faros que orienten a las juventudes de Perú y Venezuela hacia la realización efectiva de aquello que tanto se anhela. Los símbolos, los sueños y las esperanzas son necesarios, pero no como fines en sí mismos: su verdadero valor reside en ser traducidos en acciones tangibles, en métodos prácticos, en sistemas maleables y nunca rígidos, que respondan a la autenticidad de la vida nacional.

Ese nacionalismo revolucionario, peruanismo adaptable a las dinámicas internacionales de la época, que Mariátegui concibió en su sentido más genuino es el mismo nacionalismo integrado y orgánico que Adriani supo plantear con claridad para la tierra y alma venezolanas. Ambos, desde distintos horizontes, se convierten en testimonios de que la verdadera obra intelectual no se queda en el papel ni en la consigna, sino que se transforma en fuerza creadora, en dirección histórica, en camino fecundo para los pueblos.

Alberto Adriani, Labor venezolanista, Caracas, 1946, p. 423.

José Carlos Mariátegui, El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy, Lima, 1959, p. 17.

Luis Xavier Grisanti, Alberto Adriani, Caracas, 2008, pp. 9-

Alberto Adriani, Labor venezolanista, p. 517.

Ibíd., p. 95.

Ibíd.

María Wiese, José Carlos Mariátegui: Etapas de su vida, Lima, 1988, pp. 10-13.

José Carlos Mariátegui, La escena contemporánea, Lima, 1972, pp. 12-41.

José Carlos Mariátegui, Ideología y política, Caracas, 2006, p. 232.

Luis Xavier Grisanti, Alberto Adriani, p. 31.

Armando Rojas, La huella de Alberto Adriani, p. 215.

Alberto Adriani, Textos escogidos, Caracas, 1999, p. 68

Alberto Adriani, Labor venezolanista, p. 421.

Alberto Adriani, Textos escogidos, p. 313.

Ibíd., p. 38.

Ibíd., pp. 46-47.

María Wiese, José Carlos Mariátegui: Etapas de su vida, pp. 24-29.

José Carlos Mariátegui, Peruanicemos al Perú, Lima, 1978, p. 74.

Osvaldo Fernández Díaz, Mariátegui o la experiencia del otro, Lima, 1994, p. 43.

Alberto Adriani, Textos escogidos, p. 41.

Luis Xavier Grisanti, Alberto Adriani, p. 77.

Armando Rojas, La huella de Alberto Adriani, p. 51

Neftalí Noguera Mora, Adriani o la Venezuela reformadora, Mérida, 1966, p. 80.

Ibíd., pp. 81-84.

José Carlos Mariátegui, El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy, p. 19.

María Wiese, José Carlos Mariátegui: Etapas de su vida, pp. 30-31.

Ibíd, p. 31.

Ibíd., p. 35.

Alberto Tauro, Amauta y su influencia, Lima, 1984, p. 8.

Ibíd., pp. 8-9.

José Carlos Mariátegui, Peruanicemos al Perú, p. 68.

Ibíd., pp. 121-123.

María Wiese, José Carlos Mariátegui: Etapas de su vida, p. 39.

Ibíd., pp. 45-55.

Alberto Adriani, Labor venezolanista, p. 409.

José Carlos Mariátegui, Peruanicemos al Perú, p. 50.

Gran artículo.