Presencia y obra del Dr. Diego Carbonell en la educación venezolana

Ensayo para el recuerdo y el porvenir de la juventud de mi tierra

Artículo ganador de la tercera edición (2025) del Premio Municipal de Historia de Venezuela “Augusto Mijares”.

Introducción

A pesar de su convulso desarrollo histórico, Venezuela, hallándose en circunstancias precarias durante la mayor parte del siglo XIX, ha destacado por su rica actividad intelectual; incluso tras la pérdida masiva de capital humano, producto de las guerras de independencia y las constantes pugnas entre caudillos, el país no ha dejado de producir grandes académicos e intelectuales en todos sus períodos históricos. Prohombres tales como Andrés Bello, Simón Rodríguez, José María Vargas, Manuel Carreño, José Gregorio Hernández, Luis Razetti y Arturo Uslar Pietri, entre muchos otros, no solo destacaron en sus profesiones particulares, sino también como ilustres educadores que influyeron en el porvenir de generaciones enteras.

De entre este grupo de personas cruciales para el desarrollo de la educación en nuestro país, es posible destacar a un nombre que generalmente pasa desapercibido, opacado por la labor y renombre de otros grandes hombres en esta área, pero que sin embargo, dejó un legado fructífero por medio de, no solo su obra académica y diplomática, sino también al influir en el pensamiento de jóvenes que posteriormente tendrían un rol primordial en el desarrollo de la nación, tales como serían Mario Briceño-Iragorry, Mariano Picón-Salas o Alberto Adriani Mazzei. Este personaje no es otro sino el Dr. Diego Carbonell.

El texto a continuación tiene como objeto de estudio la vida y obra del Dr. Carbonell, concretamente, su labor como rector en la Universidad de los Andes, así como destacar los frutos de su hercúleo esfuerzo, al enfrentar obstáculos de parte de diversos sectores de la sociedad en los ambientes en que se desempeñó bajo este rol.

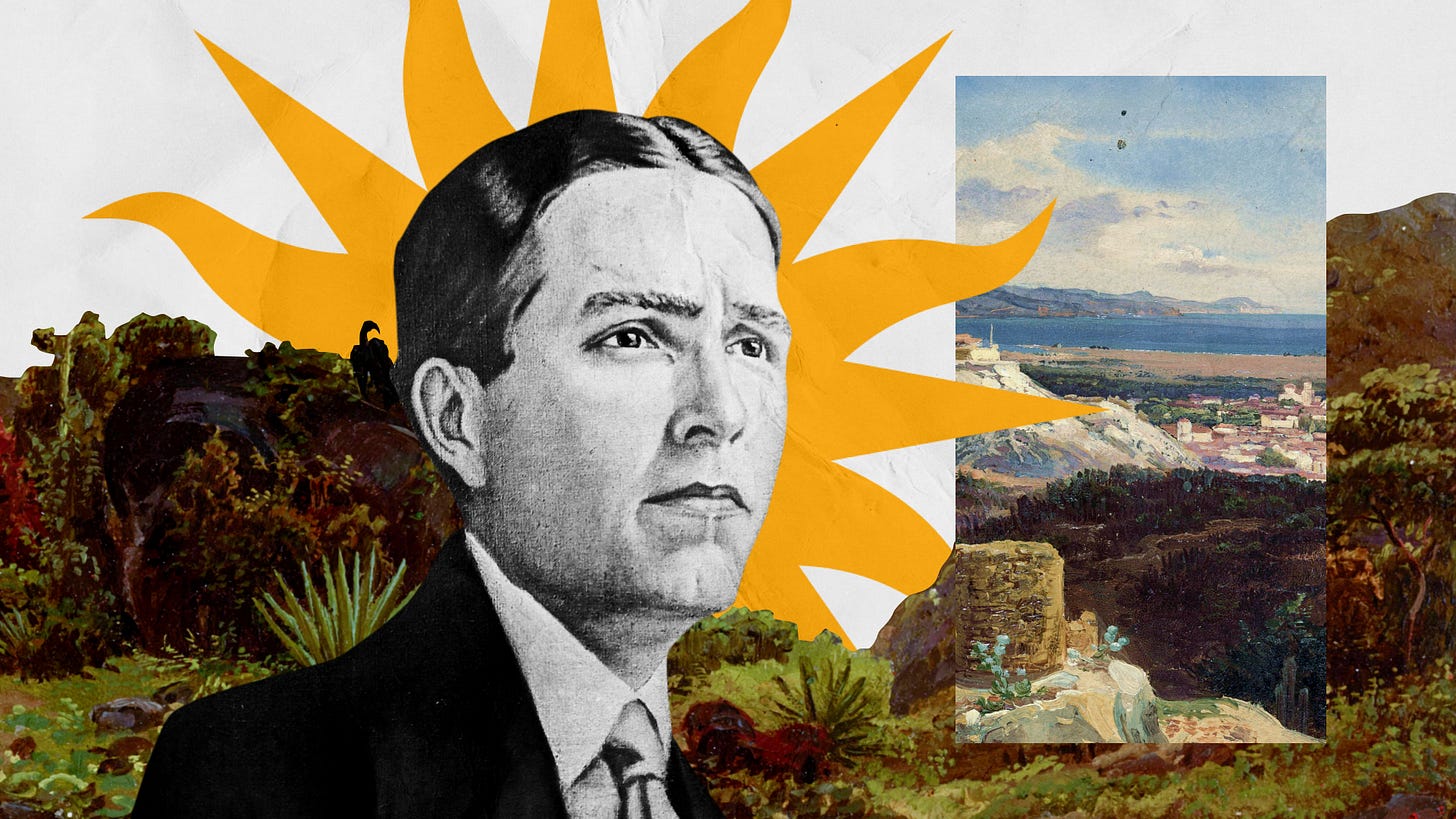

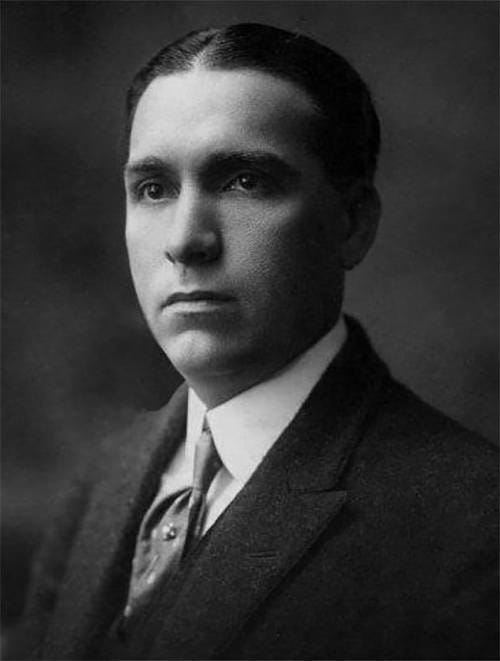

Pequeña semblanza: Retrato y obra de Diego Carbonell

Diego Antonio Carbonell Espinal nace un 3 de noviembre de 1884, en la ciudad de Cariaco, estado Sucre, siendo sus padres Manuel Carbonell, nacido en 1851, y Benigna Espinal. Su abuelo paterno fue José Antonio Carbonell, un inmigrante de origen catalán que se estableció en la localidad hacia el año 1829;1 por la parte materna, su ascendencia se podía rastrear a la villa de Aoíz, en Navarra. A pesar de la relativamente reciente presencia de su familia en territorio venezolano, previamente se había establecido como Capitán General de Venezuela, entre 1792 y 1799, Pedro Carbonell, quien era originario de Málaga.2

Su infancia transcurriría en la residencia familiar de su padre, quien ejercía el oficio de médico. Este entorno sería cómodo y propicio para el desarrollo del joven Diego, ya que, debido a la estabilidad que el gobierno de Antonio Guzmán Blanco hizo posible, políticas favorables a la educación, y la presencia de hombres formados en ciencias, letras y filosofía, la región gozaba en ese momento de una notable actividad intelectual. Durante esta etapa, Carbonell cursaría sus primeros estudios entre las ciudades de Cariaco, Carúpano y Cumaná.3

Carbonell se trasladaría a Caracas y empezaría a trabajar en una farmacia junto a su hermano tras cumplir los 16 años. Simultáneamente, ingresa a la Escuela Politécnica, bajo la tutela del maestro Luis Espelozín, quien ejercería una profunda influencia en el futuro doctor. Ramón J. Velásquez describiría la Escuela Politécnica como «uno de esos raros institutos en donde el educador se empeñaba más en reflexionar sobre la vida y sus responsabilidades morales, patrióticas y profesionales, antes que en ejercicios de memorización de datos inútiles».4 Es en este período que Carbonell empieza a desarrollar una inclinación hacia la docencia, al sustituir a un profesor de química en una ocasión.5

Posteriormente, Carbonell iniciaría estudios de Medicina en la Universidad Central de Venezuela, donde estaría bajo la tutela de varios de los médicos de mayor renombre del país, tales como Luis Razetti, José Gregorio Hernández, Guillermo Delgado Palacios y Elías Toro, entre otros varios. Carbonell desarrollaría una admiración devota hacia Luis Razetti debido a su manejo de las ideas positivistas, cuya influencia sería crucial en su pensamiento; de igual forma, deja manifiesto su aprecio por José Gregorio Hernández, a quien se refiere como el «Claude Bernard venezolano», en referencia a su rol como pionero en el estudio de la bacteriología y a su magnífica habilidad para la enseñanza.6

Carbonell destacaría en este período no solo como estudiante de honor, sino también como ensayista y escritor de artículos científicos, de los cuales destacan Las vías nerviosas del amor y la vida animal y la vida vegetal y El onanismo, su prehistoria, su historia, sus causas y su consecuencia, siendo este último ampliamente criticado. En 1909 publica su primer libro: Química ancestral y humana, el cual contaría con un prólogo escrito por su mentor Guillermo Delgado Palacios, quien lo elogiaría por su texto. Participó también en un congreso de estudiantes de medicina en Bogotá, donde se desenvolvió con soltura al destacar los avances de la medicina en Venezuela y las últimas teorías científicas. Concluiría sus estudios al presentar su tesis de grado: Estómago tropical, en la cual relaciona los estados anímicos y dolencias de las poblaciones tropicales con el funcionamiento de sus entrañas.7

Tras titularse como Doctor en Medicina, viaja a París para continuar sus estudios, formándose bajo la tutela de médicos y científicos de renombre, como Marie Curie o Iliá Metchnikoff. Durante su posgrado, se relacionaría con otras figuras intelectuales hispanoamericanas en Francia, de entre las cuales destacó el escritor nicaragüense Rubén Darío, de quien fue médico y amigo personal. Carbonell también participaría como médico de la Cruz Roja al principio de la Primera Guerra Mundial. En 1915, Don Diego es nombrado cónsul general de Venezuela en París, iniciando su carrera como diplomático.8

Es durante este período también donde Diego Carbonell estudia en profundidad las corrientes positivistas que dominan en Europa, entrando en contacto con las obras de Max Nordeau, Cesare Lombroso, Charles Binet-Sanglé y Luis Francisco Lelut, entre otros autores, cuyos métodos de análisis lo inspirarían para redactar la cual sería su más polémica obra y causa de preocupación perenne por el resto de su carrera intelectual: La psicopatología del Libertador, obra de la cual, previamente a su publicación, se publicó en el semanario La Revista, un anticipo del libro, que llevaba por título Cuadro sintomático del mal comicial en Bolívar, desatando una polémica sin precedentes con su antiguo mentor, Luis Razetti, en el centro de esta como su principal detractor.9 Es bajo estas condiciones que Carbonell regresa a Venezuela en el año 1917.

El ideario positivista de Carbonell

Un rasgo particular del Dr. Carbonell es, indiscutiblemente, su enfoque científico a la hora de afrontar desafíos o problemáticas, lo que se ve evidenciado no solo en sus trabajos académicos, sino también en su labor como docente y reformista de la organización universitaria. La presencia del pensamiento positivista en el ideario de Carbonell provendría en un primer momento de las enseñanzas científicas de sus profesores en la Universidad Central, para posteriormente nutrirse del pensamiento imperante en la Francia de inicios del siglo XX, bajo la influencia de personajes como David Hume, Johan Gottfried von Herder, Auguste Comte, Hebert Spencer, Hippolyte Taine, Charles Letourneau y Gustave Le Bon, entre otros, desarrollando así una metodología que aprovecharía posteriormente en su rol como rector de la universidad para llevar a cabo sus reformas.

La prolífica obra que desarrolló Carbonell dentro y fuera de Venezuela giraba alrededor de su interés por la fundamentación científica en los campos de la medicina, la psicología y la historiografía. A su vez, estos y otros son los temas que constantemente afloraban en las páginas de sus escritos: la psicología histórica, la teoría y la filosofía de la historia, la figura del Libertador y su perfil psicológico, la crítica historiográfica, las artes literarias y muchos otros. «Era una suerte de enciclopedia ambulante», escribe Mario Briceño Perozo sobre la amplitud del oriental.10

Su trabajo intelectual gozaba de una originalidad extraña para algunos de sus contemporáneos, quienes no lograron captar cabalmente las ideas expuestas por Carbonell. Pero, al mismo tiempo, era exponente de una tradición historiográfica relativamente reciente en Venezuela, la cual se apoyaba en disciplinas de diversa índole, tales como la sociología, la psiquiatría, la psicología experimental, la antropología y la filosofía. «Fecunda mentalidad es la del Dr. Diego Carbonell, que deja a menudo las ciencias médicas para entrar en los vericuetos de la historia», expresa el historiador mexicano Adolfo Dollero, «siempre se demuestra el Doctor Carbonell excelente elemento cultural y un observador sagaz, sereno y enciclopedista».11

Sus polémicos trabajos sobre el Libertador se suman al de otros representantes de esta forma de escribir historia como lo eran Lisandro Alvarado con su Neurosis de hombres célebres (1893) y Los delitos políticos en la historia de Venezuela (1895); Marcial Hernández en su diagnóstico retrospectivo de Bolívar (1899) y Pedro Manuel Arcaya en sus ensayos Bolívar (1900) y José Antonio Páez (1908). El método científico, o positivismo de método, es para Carbonell el medio indicado para el estudio de la realidad física e histórica. En su célebre trabajo Escuelas de historia en América (1943), un intento pionero en el campo de la crítica historiográfica nacional e internacional, Carbonell afirma que:

La Ciencia es siempre impersonal siendo, a su vez, la más humanitaria de todas las obras humanas: y esta es la cualidad que importa conservar y especular cuando se trata de la reconstrucción histórica. Esta debe inspirarse siempre en normas científicas si aspira a conocer la verdad del Pasado, pues la luz de la Ciencia será, en todo momento, la más clara de las luces que iluminen la consciencia en los hombres, y, además, porque su carácter impersonal convendrá siempre a los móviles de la justicia.12

No obstante, en este mismo orden de ideas, Carbonell reconoce las limitaciones del materialismo puro a la hora de lograr la comprensión de los hechos. Esto se puede evidenciar en su libro Potpurrí?... tal vez!, en el cual reproduce un fragmento epistolar del maestro Rafael Villavicencio:

Están consignadas mis ideas filosóficas; allí demuestro que no hay contradicción entre las antiguas y las modernas, ya que nunca he sido materialista, y cada vez que se me han atribuido tales creencias por ignorantes que confundían el positivismo con el materialismo, he protestado por la prensa. He sido y soy positivista en el sentido de que todo verdadero conocimiento tiene por base la experiencia; es cuestión de método, no de doctrina. Pero hechos recientes, numerosos y muy bien comprobados por mí y por personas que merecen todo crédito por su saber, honradez y posición social, demuestran que en la naturaleza hay fuerzas desconocidas aún, y que lo que se llama materia no es sino una forma de la energía. Demuestran también los hechos que la inteligencia, no es resultado de cierta disposición molecular, sino un principio independiente.13

Arturo Sosa Abascal cataloga a Diego Carbonell como uno de los representantes de la tercera y última generación del pensamiento positivista en Venezuela,14 de aquel movimiento que se forma con las ideas que germinaron de las cátedras de Villavicencio y Ernst. Junto a figuras de la talla de Samuel Darío Maldonado, Pedro Manuel Arcaya, Julio César Salas y Laureano Vallenilla Lanz viene a concretar, quizás, los más altos hitos intelectuales de esta corriente y a transformar el entendimiento de la historia nacional.

Sin embargo, la presencia del Dr. Carbonell y su pensamiento positivista no se reduce únicamente a los estudios históricos; sus ideas y su método predilecto son también anhelos y medios para la realización de proyectos tangibles en el plano de la enseñanza y de la divulgación histórica.

Mérida, la hermética: Contexto histórico-cultural de la «Ciudad de los Caballeros»

Tras haber regresado a Venezuela, el Dr. Carbonell fue invitado por su viejo amigo, el Dr. Hugo Parra Pérez, a colaborar con él en la apertura de un consultorio en San Cristóbal, en el cual trataría principalmente casos de dermatología y sífilis.15

No obstante, poco tiempo después de establecerse en la capital tachirense, recibe un telegrama por parte del ministro de instrucción pública, Carlos Aristimuño Coll, citándolo en Mérida; su intención no era otra sino ofrecerle el cargo de rector en la Universidad de los Andes, la cual para ese momento era la única universidad funcionando en el país, debido a que el gobierno había cerrado la Universidad Central de Venezuela a raíz de la huelga estudiantil ocurrida en 1912. Carbonell aceptaría gustosamente el ofrecimiento y asumiría el reto de modernizar las anticuadas prácticas pedagógicas de la institución.16

Sin embargo, resulta pertinente, antes de profundizar en el rectorado de Diego Carbonell, repasar las condiciones de la sociedad merideña y las circunstancias geográficas del medio físico en que se ha desarrollado el entorno y los desafíos a los que se enfrentaría el intelectual en sus esfuerzos como educador y reformista.

Mariano Picón-Salas, consciente de esta realidad, llegó a describir las características geo-psíquicas que diferenciaban a las gentes que habitan los Andes venezolanos: «A medida que se ascendía en metros de altitud y se remontaba el curso de los ríos torrentosos, el alma montañesa parecía tomarse más conservadora y tradicionalista».17 Ésta era la parábola social con la cual el ensayista medía las diferencias idiosincráticas y culturales entre poblados de activa vida económica y voluntad progresista como Valera o San Cristóbal con respecto a otros pueblos de carácter más discreto y aristocrático como La Grita o Mérida.

La lejanía y altura de Mérida, en una época donde era generalizada la precariedad de las líneas de comunicación, frente a las sedes vivas de la economía del eje occidental, como lo eran San Cristóbal o Maracaibo, también limitaban gravemente su contacto con las nuevas ideas que desde Europa y los Estados Unidos arribaban a los puertos venezolanos gracias al comercio exterior. La Ciudad de los Caballeros contaba apenas con una modesta población de no más de cinco mil personas. El historiador merideño Luis Ricardo Dávila, en su Apología de la merideñidad, describe las tres dimensiones en las que se funda la cultura merideña, una sociedad amasada por el ámbito agrícola en el que subsiste y en la que sus energías humanas se organizan alrededor de la institución educativa y eclesiástica:

La cultura merideña descansa su particularidad en una base formada por tres vértices o condiciones: lo universitario, lo agrario y lo eclesiástico. Las tres son condiciones que conviven entre sí, las tres se juntan, se superponen, por veces se funden y se confunden en una sola. Las tres definen el ser merideño: la Universidad, la Agricultura y la Iglesia constituyen las tres instituciones sin las cuales Mérida no sería reconocible.18

Todos los componentes de esta sociedad como entorno aislado, basado principalmente en la agricultura, y en donde el convento y la universidad ejercían una fuerza considerable en el orden social merideño, se encontraban cohesionadas por el fuerte carácter aristocrático de las familias merideñas, uno petrificado en la psicología merideña desde los remotos siglos de la colonia. El sociólogo Laureano Vallenilla Lanz describía este fenómeno social de la siguiente manera:

En Mérida venían sucediéndose en el Cabildo desde tiempo inmemorial los Picón, Dávila, Troconis, Ruiz, Aranguren, Manzaneda, Briceño y otros apellidos de gran distinción, que por causas étnicas, que han sido a la vez causas sociales… han conservado por largo tiempo su preponderancia social en aquellas regiones. No sólo en las ciudades sino en las villas principales, los Cabildos estaban en manos de cierto número de familias notables, presentando el fenómeno de la especialización hereditaria de las funciones municipales que ayudada por la diferencia de raza, los constituía no en una clase sino en una casta superior, habituada a la supremacía local y dispuesta a defenderla contra toda invasión de las clases inferiores y de los advenedizos, por más que fuesen peninsulares, no sólo por el exclusivismo político sino por la jerarquización social más completa, por la endogamia y la repulsión respecto de todo aquel que no pudiera comprobar su limpieza de sangre.19

Y, en este análisis socio-político, es imposible ignorar la situación general de Venezuela, que más allá del aislamiento entre el occidente, el centro y el oriente del país, también involucraba a Mérida. Venezuela estaba regida por el régimen del general Juan Vicente Gómez, quien gobernaba como autócrata supremo desde Maracay. «Jamás un jefe de estado nacional ha tenido mayor dominio político y militar sobre la población venezolana», reseña el cronista Eloi Chalbaud Cardona.20

La Universidad de los Andes enfrentaba una precaria situación económica desde finales del siglo XIX, durante los gobiernos del general Guzmán Blanco, agravada por el capricho personal del caudillo de turno y por el estado de guerra generalizado que aquejaba al país en ese entonces, situación que le imposibilitaba a la universidad el desarrollo y sostenimiento físico de sus espacios, de sus docentes y alumnos.21

El conjunto de todos los factores mencionados tenía como consecuencia la perpetuación de una estructura político-administrativa eminentemente jerarquizada y, por lo mismo, demasiado rígida para dar lugar a cambios sociales con la necesaria velocidad que exigía la transformación hacia la modernidad de inicios del siglo XX.

Un nuevo rector en la Universidad de los Andes

El 14 de julio de 1917, el Dr. Diego Carbonell asumiría el rectorado de la Universidad de los Andes. Era el principio de una etapa de transformación para esta antigua institución, matriz de las letras y la cultura intelectual merideña. En su discurso para el acto de toma de posesión pronunciaría estas palabras:

Es este el tesoro intelectual que os ofrezco. Mi vida, como muchas vidas humildes, pero amparadas por un fulgor espléndido gracias a la virtud de mis ascendientes más próximos, pudiera resumirse, por sus dolores y sonrisas, en una aspiración de trabajo, en un ideal de perfección con que atenuar la grotesca imperfección en que vivimos los hombres. Yo podría, por el esfuerzo alcanzado, por la rudeza con que se me ha combatido, servir de ejemplo de voluntad firme ante la adversa suerte, pues mi ambición idealista nunca ha mermado ante la intransigencia de la pasión o del orgullo individualista de mis contendores.22

Había mucho trabajo por hacer, la universidad estaba todavía lejos de considerarse una, pues su plantel de estudios y escuelas se encontraba realmente limitado frente a otras universidades dentro y fuera del continente americano. Sobre esto testificaría el geólogo y geógrafo alemán Wilhem Sievers cuando visita Mérida a finales del siglo XIX:

Mérida posee asimismo una así llamada Universidad, la cual sin embargo según nuestros conceptos, no debería llevar este nombre, ya que solo posee muy menguados derechos para ello… La Universidad de Mérida podría equipararse todavía menos a nuestros centros de enseñanza superior. Especialmente, la Facultad de Filosofía… ya que por ejemplo en 1875 se suprimieron las Matemáticas y la Filosofía, o sea dos de las materias más universales, fundamentales e importantes. Más tarde, como me dicen, se añadieron de nuevo algunas asignaturas, pero de una Universidad propiamente dicha no se puede hablar.23

Carbonell comienza a trabajar en la administración pública con una vocación casi proteica. Estaba convencido de la ignorancia sencilla pero abrumadora que acaecía en el ambiente universitario, uno que estaba repleto de literatos y hombres doctos pero sin sentido práctico ni comprensión para las nuevas corrientes intelectuales que marchaban enérgicamente por el mundo. Quizás era esta la peor rémora para la institución y su porvenir.

El joven rector sabía que esta no era una labor que pudiese desempeñar solo y tuvo que esforzarse para encontrar, entre los hombres notables y estudiantes de la universidad, la voluntad colectiva que requería su ambición reformista.

Uno de estos fue el renombrado Obispo Silva, con quién sostendría largas conversaciones sobre temas intelectuales y que probablemente mejoraron fructíferamente las relaciones entre la universidad y la Iglesia.

Frente a su trabajo en la Universidad de los Andes, existe una leyenda que asegura que las reformas del joven rector recibieron la más agria rivalidad del clero, que se oponía a los progresos científicos que amenazaban con el predominio de la Iglesia. La tesis no solo es discutible, sino que sobredimensiona los pequeños roces de corte personal entre el rector, sus estudiantes y algunas figuras parroquiales. Es bastante esclarecedor lo escrito por el cronista Eloi Chalbaud Cardona, autor de la Historia de la Universidad de los Andes:

Se ha dicho que el literato y científico, al llegar a Mérida, tuvo que luchar fuertemente contra las intransigencias y la oposición local, enemigas de sus ideas avanzadas. Esto no es totalmente cierto… La oposición parroquial no trascendió más allá de los linderos de la propia ciudad y estuvo sustentada por las opiniones personales de uno que otro clérigo provecto y los chismes de beatos y de beatas, sin valor alguno.

Dentro de la Corporación Académica como tal, no tuvo el doctor Carbonell oposición alguna; y lo decimos porque no hemos hallado documento alguno que así lo demuestre. Puede que personalmente alguno o algunos de los señores catedráticos, religiosos fanáticos, vieran en el Rector Carbonell a un hombre inconveniente; pero de allí, a sustentar que tuvo que luchar contra la intransigencia y la oposición local, hay un gran trecho.24

Aunque vale la pena señalar que sí existieron contadas rencillas personales entre algunos miembros de la institución eclesiástica y el rector debido a los «escrúpulos levantados de la composición de algún texto herético del travieso Carbonell», siendo esta una anécdota rescatada por Mario Briceño-Iragorry, estudiante universitario por aquellos años.25 Es innegable que el Dr. Carbonell era un hombre polémico y dado a polemizar a donde sea que fuese.

Otros hombres ilustres de la universidad con los que se rodeó Don Diego para llevar a cabo sus reformas fueron el Dr. Gonzalo Bernal Osorio, el Secretario Dr. Florencio Ramírez, el cronista y docente Tulio Febres-Cordero y el intelectual Roberto Picón Lares. Además de los miembros más importantes de las distintas facultades de Ciencias Políticas y Ciencias Eclesiásticas y los doctores miembros de las extinguidas facultades de Medicina y Farmacia, quienes asistirían a su acto de posesión. Casi se podría decir que se trataba de la crema y nata de la vida intelectual y académica de Mérida.

Una de las primeras maniobras, del nuevo rector fue permitir el florecimiento de las organizaciones estudiantiles. Desde su perspectiva liberal, Carbonell vio en el libre ejercicio y creación de centros de estudiantes un paso adelante para el fomento de la cultura universitaria. Asociaciones que se agruparán tiempo después en la llamada Federación de Estudiantes de Venezuela.

Su forma metódica para afrontar las problemáticas y la realidad de la universidad le valieron para concretar en poco tiempo hitos académicos para la institución, entre el estrecho espacio de maniobra que le imponían la escasez de recursos monetarios y la ocasional rivalidad personal de autoridades dentro y fuera de la ciudad.

Se destacan también las hábiles gestiones del rector Carbonell ante el estado nacional, mejorando las relaciones de la universidad y su cuerpo docente-administrativo con las autoridades del gobierno gomecista, quienes permiten a Carbonell la creación de la Escuela de Farmacia, el 5 de julio de 1918, el primer paso crucial para la restitución de la Facultad de Farmacia muchos años después. El rector les da de vuelta un hogar a los miembros de dicha escuela que se encontraban estaban huérfanos de un espacio en la academia tras la pésima gestión educativa del gobierno de Cipriano Castro en 1905.26 De igual forma, continuando este afán por el rescate de las ciencias, se funda la Escuela de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, un 9 de octubre del mismo año. Se trataban de dos grandes logros en cuestión de muy pocos meses desde los inicios de la gestión de Diego Carbonell, comprometido firmemente a sus convicciones con las ciencias objetivas.

En el transcurso del tiempo durante su rectorado, el Dr. Carbonell trabajó activamente en la reparación, rescate y construcción de los espacios de la institución. Era consciente de los problemas acumulados por el paso del tiempo que lastraban el desempeño de los estudios. Bajo su supervisión se llevó a cabo la mejora de los salones, el equipamiento de los nuevos laboratorios, la reactivación de la imprenta universitaria, el aumento del acervo bibliográfico y hasta la publicación de libros de ciencias.

Ejemplo de esto fue que ante la ausencia de textos de Historia Universal para ser consultados por los estudiantes en sus clases, los doctores Gonzalo Bernal, Tulio Febres-Cordero y Diego Carbonell se encargaron de la traducción y notas de la Historia de la América del Sur, de Alfredo Deberle, que se intentó publicar por partes en la Gaceta Universitaria.27 Mario Briceño-Iragorry evoca de aquella veloz transformación física de la universidad lo siguiente:

Pronto empezó la labor reconstructora. El claustro sur de la Universidad fue hecho de nuevo; se ampliaron los salones de estudio a los que se dotó con más de cien pupitres y bancos; la Biblioteca fue ensanchada y los Gabinetes de Física y de Química fueron montados en departamentos cómodos y modernos, en donde ya el Microscopio y los demás aparatos no constituyen objetos de Museo, sino instrumentos de fecunda experimentación. Para cualquiera que hoy entre a la Universidad, ocultas no están las obras que allí se realizan; maderas nuevas que se labran, techos viejos que se echan a tierra, columnas sólidas de mampostera que se levantan, materiales de construcción acopiados, y por todas partes el ruido sonoro y bello del trabajo del obrero, precursor de la obra útil.28

Pero también es importante destacar las notorias innovaciones del Dr. Carbonell más allá de las realizaciones tangibles y de infraestructura. El fomento de la cultura y, más específicamente, de la cultura universitaria fue una aspiración que siempre estuvo en su mente. Uno de esos intentos brillantes y audaces fueron las conferencias universitarias, ideadas y organizadas por el mismo Carbonell. En ellas fueron a participar maestros y estudiantes por igual en el viejo Paraninfo de la Universidad, que en el pasado estuvo reservado solamente para catedráticos y miembros del clero.

También el rector impartió varias conferencias para el mejoramiento de la vida en sociedad dentro de la academia abarcando una gran variedad de temas; fueron actos que en un principio provocaron una ardiente polémica por ser considerados inmorales, pero que con el tiempo ganó el reconocimiento y apoyo de gran parte de los académicos. Los beneficios recaudados de estas conferencias estaban destinados a la construcción de un Hospital de Niños, un anhelado proyecto del Dr. Carbonell.29

Este vigoroso intercambio diario de cultura y de saber alimentó también la Gaceta Universitaria de la institución, donde pudieron circular y leer a la luz pública de Venezuela las creaciones propias de los merideños y también fecunda prensa llegada desde el extranjero.

El 28 de octubre de 1917 fue organizada una de las primeras y más importantes conferencias universitarias, en la cual participaría Mariano Picón-Salas. Esto afirmaba el rector Carbonell del joven y eximio ensayista tras pronunciar su conferencia sobre Las nuevas corrientes del Arte:

Acabáis de apreciar en la contextura de un muchacho erudito, esto que será la Patria del porvenir. Esta conferencia que nos acaba de dictar el joven Mariano Picón-Salas, señala una futura originalidad muy elocuente. Se bosqueja en ella, con la solidez de un pensamiento nutrido, una personalidad exuberante… Adivínase en el joven conferencista, como lo advierte él mismo, ese amor a la vida que exige el cumplimiento de una misión... Pudiera ser, en el porvenir de la actual juventud de Venezuela, cuando los años consoliden la mentalidad exuberante, una personalidad de la familia espiritual de Cecilio Acosta, Fermín Toro y Arístides Rojas.30

Sumergido en las responsabilidades de este ambiente más remoto, el Dr. Carbonell jamás abandonó su faceta como intelectual y polemista. Publicó en Mérida tres trabajos que giraban alrededor de sus inquietudes e intereses en crítica literaria y medicina como Prosas prosaicas, Botánica y biología y La epilepsia del Libertador. También es notable la gran cantidad de artículos escritos por él que llenan las columnas de innumerables publicaciones por todo el país y que llevan su firma y fecha en Mérida.

En su rectorado se funda también la revista Arístides Rojas (iniciada en febrero de 1918), la cual fue una iniciativa editorial de un estudiante, Mariano Picón-Salas, quién la dirigiría contando apenas con una edad de 17 años, bajo la marcada influencia del rector Diego Carbonell. Un proyecto que, en sus páginas, reúne a viejos y jóvenes ilustres de Mérida por igual.

La revolución que representó Diego Carbonell con sus aportes e innovaciones para la Universidad de los Andes, evidenciada en sus marcados esfuerzos por el fomento de las ciencias y la cultura, y su actitud polémica y vanguardista, que avivó el espíritu universitario de la Ciudad de los Caballeros, significó una renovación sin precedentes. La finalidad del plan reformista que realizaría el Dr. Carbonell, cuyos anhelos son posibles leerlos en su artículo Mérida, ciudad universitaria publicado en febrero de 1921, cerca del final de su gestión universitaria:

Las condiciones que reúne la ciudad… son únicas en el país; su clima no tiene igual, sus panoramas inclinan a la meditación que una dirección pedagógica bien llevada, transformaría en la meditación provechosa… Yo no me explico por qué no se ha transformado ya a Mérida en la ciudad universitaria de la República: ella debe ser la sede del pensamiento, aquí debieran venir los que desean cultivar las ciencias, aquí debían estar las escuelas prácticas porque aquí el trabajo no cansa jamás.

Dicho de otra forma, fue «uno de los mejores rectores que han tenido en este siglo las Universidades venezolanas» como bien afirmaría Mario Briceño-Iragorry en 1957.31 Así mismo, a continuación se procederá a explorar la identidad y los testimonios de aquellos que fueron sus estudiantes, una de las más brillantes generaciones que tuvo Venezuela en aquellos años de modorra y hermetismo gomecista.

Cosecha de una labranza: Testimonios del estudiantado de la universidad

Mario Briceño Perozo describía que en Carbonell «su clara vocación de maestro se perfiló no tan sólo en la cátedra universitaria, sino también y en gran manera en el incentivo que en forma amplísima llevó a quienes por distintos caminos se iniciaban en las letras y en las ciencias».32 Es esta la gran orientación de su vida como docente y rector; su espíritu progresista no solo perduraría en la Universidad de los Andes, sino que también es uno que trataría de fomentar en la Universidad Central de Venezuela cuando fue rector de la misma en 1926.

La profundidad del trabajo pedagógico de Carbonell no solo se puede medir en los nuevos métodos de enseñanza y el moderno desarrollo de los espacios de la universidad, sino que también en la iluminación de sus alumnos. Esta es la presencia viva del Dr. Carbonell, ejemplo para las generaciones que se educaron bajo su rectorado como también para las actuales, quienes prolongan su legado.

El mejor testimonio de la obra de Diego Carbonell lo podemos encontrar en las palabras de sus amigos y alumnos. Varios son los nombres que podemos enumerar: Mario Briceño-Iragorry, Caracciolo Parra León, Clara Vivas Briceño, José Nucete-Sardi, Ramón Briceño Perozo, Alberto Adriani, Antonio Spinetti Dini, Mariano Picón-Salas, José Trinidad Rojas, entre muchos otros.

El gran impacto que puede tener un docente en sus estudiantes y en cómo ello contribuye a la marcha constante de la cultura y la historia de un país la podemos encontrar explicada por el historiador Ramón J. Velásquez:

Un pensador argentino afirmaba que era suficiente la existencia de un discípulo para salvar la obra de un maestro. El discípulo que toma la antorcha y la continúa agitando para anunciar la buena nueva. Tres venezolanos ilustres reconocieron, en diversas oportunidades la influencia decisiva que Carbonell tuvo en su formación intelectual y en la orientación de su futura actitud frente a Venezuela, así como del espíritu universal que animó sus pasos. Se llamaban Mariano Picón-Salas, Mario Briceño-Iragorry y Alberto Adriani.33

Procedamos, entonces, a repasar algunos de los testimonios del estudiantado de aquella modesta pero brillante época. Mariano Picón-Salas, uno de los más ilustres egresados de la Universidad de los Andes, decía que:

En los espacios de las conferencias universitarias se encontraron disímiles generaciones, diversas visiones del mundo, múltiples arquetipos interculturales conjugados por la sabia batuta del rector Carbonell. Fue precisamente en los espacios universitarios en donde la Mérida compleja y eternamente ambivalente vio en acción a sus más denodados hombres, a sus más incisivas plumas, a sus más conspicuos representantes amalgamados en el tiempo y en el espacio, pero atomizados en el inusitado espectro del cambio epocal.34

De igual forma, Ramón J. Velásquez relata en una anécdota que Picón-Salas evocaba en su recuerdo que «la figura del Rector Carbonell como la del viajero que llega al aislado y remoto pueblo perdido entre las nubes, con la buena nueva de las grandes novedades filosóficas, científicas, literarias y políticas ocurridas en el mundo».35

Mario Briceño-Iragorry es, para Carbonell, también otra de esas grandes esperanzas para las letras venezolanas. Tras su madurez, el trujillano guardaba algunas críticas por cuestiones doctrinarias al agitador intelectual que representó el rector, que algunas veces suscitaron amargas discusiones entre los estudiantes, las autoridades universitarias y el clero. Briceño-Iragorry afirmaba que:

Evocar la obra universitaria de Carbonell en Mérida significa para mí evocar la época más tormentosa de mi vida intelectual, cuando seguí ideas y alabé teorías que después he combatido con el mismo fuego puesto en su profesión; mas el hecho de haber rectificado y corregido conceptos y doctrinas… para recordar sin sombra de rubor aquellos tiempos de devaneos filosóficos.36

Por otra parte también resalta que «no hay que engañarse; hay que ser justos y buenos. Como dijo Unamuno. La huella mental de Carbonell en Mérida es huella profunda, imposible de ser borrada».37 Concluía el trujillano que la presencia y obra de Diego Carbonell fue:

Un semillero de ideas regadas a todos los vientos y cuyos frutos ya empiezan a palparse, deja tras de sí este hombre de múltiple actividad y de corazón honrado. En la historia intelectual de la Ciudad de los Caballeros, su influencia puede ser comparada, a la que Ernst y Villavicencio ejercieron para su época en Caracas.38

Diego Carbonell, como crítico historiográfico y polemista, siguió de cerca la obra escrita de quienes alguna vez fueron alumnos suyos. Analiza y diserta con su intelecto científico sobre los trabajos que publicaron a lo largo de los años. Son destacables las palabras de admiración que guarda para el trabajo de uno de sus más ejemplares pero desconocidos estudiantes, hablamos del historiador y jurista Caracciolo Parra León, de quien el doctor escribía:

También Caracciolo Parra, un joven humanista de los Andes venezolanos… como socio o director de la editorial de los hermanos Parra León, ha emprendido una obra plausible a todas luces de divulgar libros que por lo inaccesible son desconocidos. En este sentido, su afán que ha sido arduo se ha ceñido a la recopilación pero no a la manera de los copistas sino con la autoridad de quien sabe criticar y puede hacerlo allegando piezas de justificación y de esclarecimiento.39

Diego Carbonell, en el prólogo de su libro Problemas de hoy y de mañana, confiesa la más grande esperanza que guarda en su interior, la inspiración que lo alumbró y que lo guía en su oficio como historiador, como científico, como docente y como rector:

Estoy moralmente comprometido con todos vosotros, pues tras de haber servido por algunos años la dirección de la Universidad de Mérida, de Venezuela, es por amor hacia ella por lo que desearía que todos vuestros esfuerzos sean triunfos, que todas vuestras esperanzas sean realidades dignas de vuestro efecto y que todos vuestros sueños de estudiantes sean hechos tangibles, o ideales prácticos, motivos de sonrisa para el alma impaciente de esta nuestra madre común que ha sido siempre matriz fecunda de pensamientos grandiosos.40

Diego Carbonell y el porvenir de la educación venezolana

«Mi querido doctor, a persona como usted no se olvida fácilmente», no en vano Rubén Darío dedica estas palabras a quien fue su médico personal y amigo cercano durante su estancia en París.41 No sería descabellado decir que estas mismas palabras circularon en los pensamientos de todos aquellos discípulos que el Dr. Carbonell haría en su paso por la Universidad de Los Andes y la Universidad Central, pues la influencia de Don Diego se perpetuaría en sus obras, no como mera imitación o guía, sino como inspiración para llevar a cabo sus respectivas labores a sus maneras particulares, siguiendo el ejemplo del insigne profesor, quien no se limitó a seguir los pasos de sus mentores, sino que se forjó un camino propio poniendo a prueba sus conocimientos.

El Dr. Carbonell, como mentor, es el ejemplo idóneo a seguir para el desarrollo de la educación venezolana actual, en tanto que las instituciones, lejos de adaptarse a la realidad material, social y cultural del país y a los tiempos corrientes, insisten en imponer estructuras educativas desfasadas e insostenibles en las condiciones actuales del sistema educativo nacional. Así como Carbonell logró reformar las arcaicas maneras de enseñanza que imperaban en una Universidad de los Andes congelada en el siglo XIX, los profesores de la Venezuela presente y futura deben ser capaces de observar las necesidades del estudiantado y responder con los métodos adecuados para así lograr resultados óptimos en la instrucción de la juventud.

La reivindicación de la labor de Diego Carbonell como rector de la Universidad de los Andes en estos tiempos debe servir como inspiración para la refundación del sistema educativo nacional, de manera en que la figura del virtuoso rector sea para nosotros un ejemplo de cómo enfrentar las adversidades con el fin de lograr el desarrollo de una educación integral y para la formación, no solo de estudiantes de honor y profesionales, sino también de ciudadanos ejemplares que sean capaces de determinar los destinos de nuestra nación.

Claudio Bifano, Diego Carbonell (Caracas: Editora El Nacional, 2010), p. 10.

Mario Briceño Perozo, “Diego Carbonell, historiador”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia 68, n.° 269 (1985), p. 28.

Bifano, Diego Carbonell, pp. 10-11.

Ramón J. Velásquez, “Diego Carbonell: Apuntes para una biografía”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia 68, n.° 269 (1985), p. 39.

Bifano, Diego Carbonell, pp. 11-12.

Ibid., pp. 12-13.

Ibid., pp. 13-15.

Ibid., p. 15; Pedro J. Álvarez, “Homenaje al Dr. Diego Carbonell con motivo de cumplirse 100 años de su nacimiento”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia 68, n.° 269 (1985), pp. 61-62.

Bifano, Diego Carbonell, p. 17; Ricardo Gil Otaiza, “El rector Diego Carbonell y su legado al devenir académico y cultural de la Universidad de los Andes (1917-1921)”, Boletín del Archivo Histórico 10, n.° 17 (2011), p. 73.

Briceño Perozo, “Diego Carbonell, historiador”, p. 29.

Adolfo Dollero, Cultura de Venezuela: Apuntaciones sobre la evolución de la cultura desde la Conquista, 2 vols. (Caracas: Tipografía Americana, 1933), I, pp. 162-163.

Diego Carbonell, Escuelas de historia en América (Buenos Aires: Imprenta López, 1943), p. 45.

Citado por Rafael Fernández Heres, Rafael Villavicencio más allá del positivismo (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1989), p. 184.

Arturo Sosa Abascal, Ensayos sobre el pensamiento político positivista venezolano (Caracas: Ediciones Centauro, 1985), pp. 76-79.

Álvarez, “Homenaje al Dr. Diego Carbonell”, p. 64.

Bifano, Diego Carbonell, p. 23.

Mariano Picón-Salas, Las nieves de antaño: Pequeña añoranza de Mérida (Maracaibo: Universidad del Zulia, 1958), p. 21.

Citado por Tulio Febres-Cordero, Clave histórica de Mérida (Mérida: Universidad de Los Andes, 2005), p. 16.

Laureano Vallenilla Lanz, Cesarismo democrático y otros textos (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1991), p. 299.

Eloi Chalbaud Cardona, Historia de la Universidad de los Andes, 10 vols. (Mérida: Universidad de los Andes, 1966-1985), X, p. 378.

Ibid., X, p. 43.

Ibid.

Jesús Alfonso Rondón Nucete, “Trascendencia en Mérida del Decreto del Gral. Juan V. Gómez del 19 de marzo de 1928”, Boletín del Archivo Histórico 9, n.º 15 (2010) p. 87

Chalbaud Cardona, Historia de la Universidad de los Andes, X, p. 380.

Mario Briceño-Iragorry, Pequeño anecdotario trujillano (Caracas: Ediciones Edime, 1957), p. 43.

Gil Otaiza, “El rector Diego Carbonell”, p. 79.

Robinson Meza y Yuleida Artigas, Los estudios históricos en la Universidad de los Andes (1832-1955) (Mérida: Universidad de los Andes, 1998), p. 29.

Mario Briceño-Iragorry, Mérida, la hermética (Mérida: Gobernación del Estado Mérida, 1997), p. 116.

Gil Otaiza, “El rector Diego Carbonell”, pp. 80-83.

Simón Alberto Consalvi, Profecía de la palabra: Vida y obra de Mariano Picón-Salas (Caracas: Tierra de Gracia Editores, 1996), pp. 21 y 518.

Briceño-Iragorry, Pequeño anecdotario trujillano, p. 43.

Briceño Perozo, “Diego Carbonell, historiador”, p. 29.

Velásquez, “Diego Carbonell”, p. 46.

Citado por Gil Otaiza, “El rector Diego Carbonell”, p. 83.

Velásquez, “Diego Carbonell”, p. 45.

Briceño-Iragorry, Mérida, la hermética, p. 124.

Ibid., p. 118.

Ibid., pp. 118-119.

Carbonell, Escuelas de historia en América, pp. 289-290.

Diego Carbonell, Problemas de hoy y de mañana (Caracas: Lit. y Tip. del Comercio, 1926), p. 12.

Diego Carbonell, Lo morboso en Rubén Darío: Ensayos de interpretación científica (Caracas: Editorial Cecilio Acosta, 1943), p. 170.

Gran artículo, muchas gracias por compartir.

Excelente pieza. Un personaje que, sin dudas, ha estado oculto, hasta ahora.