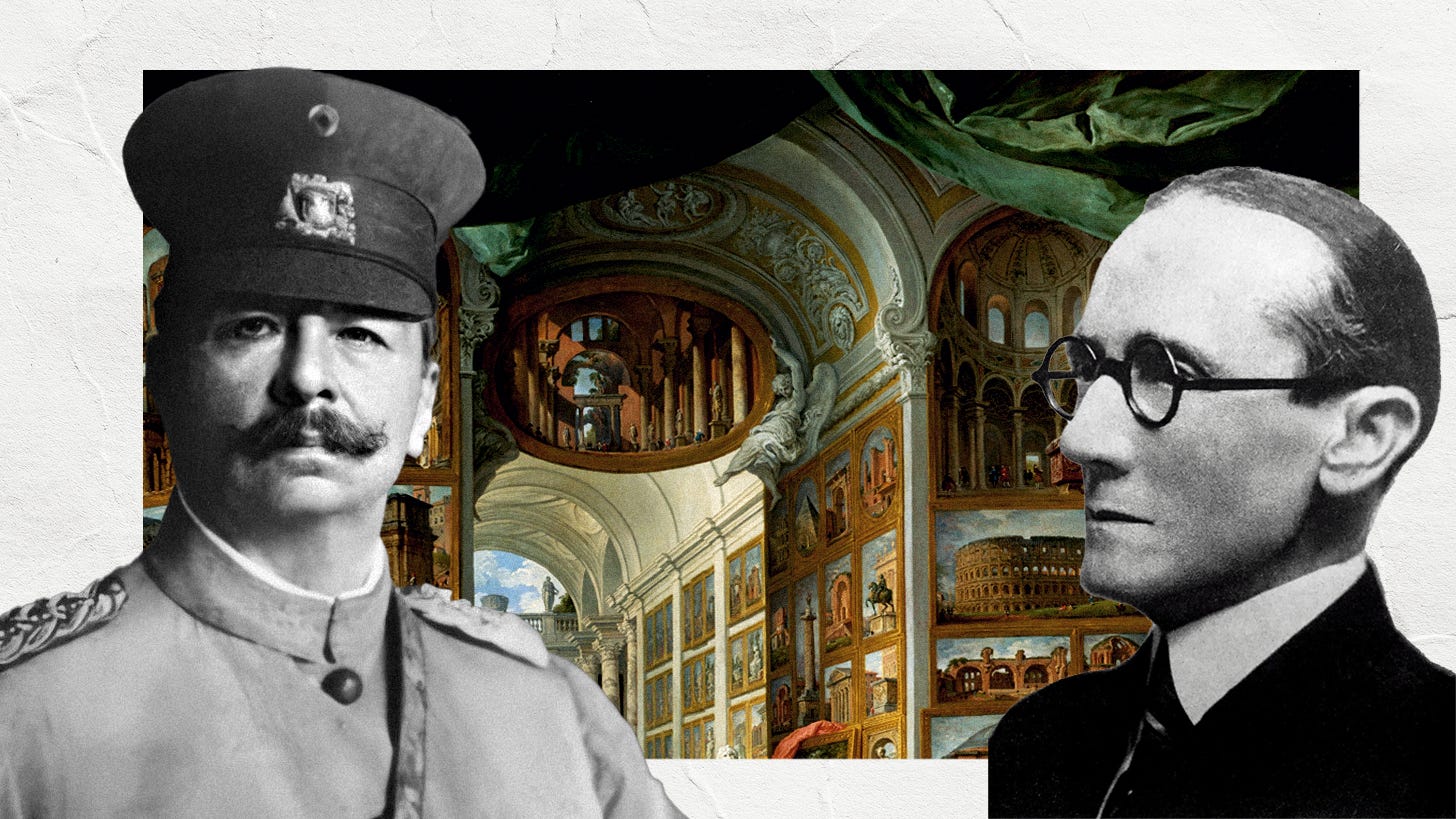

Raza de caudillos

La Vanguardia, 26 de diciembre de 1935

Raza de caudillos1

El fallecimiento reciente del general Juan Vicente Gómez, dictador de Venezuela, proyecta una palpitante actualidad sobre el caudillismo hispanoamericano. El dictador que acaba de morir, agotado por la edad, era uno de sus representantes más genuinos, capaz de resistir la comparación no ya solamente con los Rosas, los Guzmán Blanco, los Solano López, los García Moreno, los Porfirio Díaz, los Leguia, sino hasta con el célebre Páez, de la talla de un Khan tártaro, al que se podría considerar padre del caudillismo de Hispanoamérica, si no le correspondiera la prioridad al Libertador Bolívar.

Pretenden algunos historiadores que la tradición caudillista les viene a nuestros parientes de América de sus aborígenes. No hay por qué ir a buscarla tan lejos, remontándose a los tiempos de la fábula. Es dudoso que los pobladores primitivos del Nuevo Mundo inventaran un sistema de gobierno que coincide con las costumbres políticas españolas adoptadas por los conquistadores españoles desde que empezó la colonización. Sinceramente, creo que se calumnia a los aztecas y a los mayas, a los toltecas, a los aymaras y a los quichúas. De quienes los hispanoamericanos debieron heredar el microbio del caudillismo, es de los Cortés, de los Pizarros, los Balboas, los Alvarados, los Pedrarias, los Valdivias.2 La epopeya española del mundo colombino, especialmente en el siglo XVI, es una sucesión sangrienta de alzamientos. El aventurero, hidalgo sin fortuna lanzado a lo desconocido por la quimera del oro, se levanta frecuentemente con un puñado de partidarios con los enviados de la Corona. Según se van ensanchando los descubrimientos, el poder oficial, superado de largo por la iniciativa privada, pierde seguridad en el control de la conquista. El arrojo del más audaz anula las cédulas reales y donde quiera hay un establecimiento castellano se agitan los encrespados partidismos, estallan rebeliones que hacen pasar el mando de unas a otras manos, se asesina al jefe, se despoja a sus parientes y amigos y gobierna por medio del terror. Diego de Almagro, enviado al patíbulo por Francisco Pizarro; éste cosido a cuchilladas por sus enemigos de Lima; Balboa decapitado por orden de su suegro; los choques de Cortés con Diego de Velázquez y Pánfilo de Narváez; Magallanes condenado a morir de hambre y de frío, en una playa desierta de la Patagonia, al veedor de su majestad, son ejemplos citados al azar entre los innumerables que nos vienen a la memoria.

No cabe duda. Al mismo tiempo que la lengua, la religión y las normas de vida civilizada, hasta donde alcanzaba a serlo en aquel tiempo, los españoles dejaron en América sus vicios políticos. El indígena se miraba en el colonizador y con la aparición del criollo quedaron para siempre impresos los rasgos de la raza. Tanto es así que algunos de los primeros caudillos hispanoamericanos, cuya eclosión favorecieron las guerras por la independencia, habían nacido en España. Español era el cura Hidalgo, que en Méjico lanzó el Gtito de Dolores, grito cuyo acento —«¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe!»— acusaba también un fuerte reguste ibérico. El ejemplo de Hidalgo lo siguieron otros curas en la América central y en la del sur. Era un reflejo de lo que ocurría en la metrópoli, donde los religiosos de temperamento combativo, mezclados con los guerrilleros, que habían tomado las armas por Fernando VII y contra José Bonaparte, tampoco estaban ociosos. Pero allende el Atlántico, la guerra derivó hacia la emancipación de las colonias, por sorpresa. Así nació el caudillismo hispanoamericano, coincidiendo cronológicamente con la aparición del guerrillero español del siglo XIX, su semejante y hermano. Como en España halló campo abonado para su desarrollo en las guerras civiles, en América el caudillismo sirvió para dar y quitar gobiernos a las colonias emancipadas. El parecido es tanto, que Mina el Joven, guerrillero en Navarra contra Napoleón, después pelea en Méjico contra España. Si entre nosotros se hizo la política de pronunciamientos, en América se adoptó la de cuartelazos, que es exactamente la misma, con la diferencia de que en América ha sido más sangrienta y ha durado más. El hecho de iniciar Bolívar el desfile de los caudillos, le obligaba a ser igualmente el primer dictador. Pero Bolívar no es el tipo castizo del dictador hispanoamericano. Era un hombre culto y tenía ambiciones imperialistas, consecuencia de haber viajado mucho y leído bastante. La cultura encaja difícilmente en el caudillismo que había de arraigar en las jóvenes Repúblicas de la América española.3 El modelo de caudillo y de dictador que más convenía al clima, lo ofrecería Páez, el llanero. Hombres hechos del mismo barro que los indios campesinos, aclamados por éstos, populares, valientes, aventureros, que á veces han de detenerse en los límites donde. Se atascó la carrera de Pancho Villa, aunque les basta un poco de suerte para ir más allá. De algunas dictaduras de Hispanoamérica se ha dicho que su sistema es un «cesarismo democrático».4 Es porque el dictador procede del pueblo y asalta el Poder sirviéndose de la popularidad que le han valido su bravura o su audacia. Ranchero revoltoso, cacique despechado o general impaciente —con frecuencia vemos refundidos los tres tipos en una sola persona—, lo importante es que tenga enemigos y partidarios. Y para encender una revolución, siempre se encuentra gente dispuesta: los mismos trabajadores del rancho, los parientes con arraigo en la comarca, la brigada de soldados mercenarios y hambrientos de botín.

Páez llegó al Poder cuando todavía no había aprendido a servirse, en la mesa, del tenedor. En cambio, como conductor de turbas armadas, ni el mismo Bolívar hubiera podido enseñarle nada. No se necesita más para luego mandar en el país como en la propia casa, «sin que se mueva una mosca», porque el programa invariable de gobierno es este, sencillísimo: «Paz y orden». De un antecesor de Juan Vicente Gómez, el también venezolano Guzmán Blanco, se cuenta que, estando en su lecho de muerte y habiéndole preguntado el confesor si perdonaba a sus enemigos, contestó: «No puedo, padre, porque los he matado a todos».

El procedimiento es de una simplicidad que enamora —el mismo que usaron, en sus luchas intestinas, los conquistadores españoles— y sólo puede fallar cuando el caudillo rival llega oportunamente para anticiparse en la práctica del degüello. Pero muchos dictadores hispanoamericanos han llegado a viejos, entre ellos el primero, Páez, que murió a la avanzada edad de 82 años, y el fallecido hace pocos días, inconsciente y decrépito, en Venezuela. Otros más alcanzaron la longevidad, como Guzmán Blanco, Ramón Castilla y Porfirio Díaz entre los muy conocidos. No cuentan, naturalmente, los malogrados, caídos en la lucha antes de ver colmada su ambición. Pero esos sabían lo que se jugaban. En algunas repúblicas, la dictadura es ejercida efímeramente por generales que son en seguida derrocados por otros a quienes espera la misma suerte, sin dejar otro recuerdo de su paso por el Poder —ha dicho un comentarista agudo— que sus efigies conservadas por los coleccionistas de sellos.

El caso de Juan Vicente Gómez, sin embargo, expirando apaciblemente en su hacienda de Maracay, la explotación agrícola más rica de Venezuela, después de haber enriquecido a su numerosa prole de hijos legítimos y naturales, parece ser el ideal perseguido por los caudillos, que empiezan jugándose la vida a cara o cruz. Una ilusión de patriarcalismo casi conmovedora, la misma que alimentaba Rosas mientras hacía pregonar por las calles de Buenos Aires, como pescado fresco, las cabezas de sus enemigos. Tal suceso, que aconteció en la primera mitad del siglo XIX, no puede escandalizarnos mucho a los europeos actuales, después de lo ocurrido en Alemania en la noche trágica del 30 de junio de 1934.

¿Que algunas de esas dictaduras de la América española han dado venturosos resultados, especialmente en aquellos países que han sabido soportarlas con resignación? Este es otro asunto, en el que no voy a entrar. Hasta podría aceptarse que, a raíz de las guerras por la independencia, en plena eclosión del caudillismo, y por muchos años después, no había otro modo de gobernar aquellos pueblos levantiscos. Afirmar la paz era la primera preocupación del gobernante. Requeríase, pues, el empleo de la fuerza para mantener el orden y permitir la continuidad de una obra de gobierno. Pero, según el clima, según la latitud geográfica, el sistema dio resultados contradictorios: mientras unos pueblos se adaptaban al poder personal, otros hallaron en él un estímulo para encender revolución tras revolución, desarrollándose todavía más de este modo el caudillismo perturbador, que aun en nuestros días no se ha extinguido por completo.5

¡Ojalá se pudiera decir de Juan Vicente Gómez, el día de mañana, que fue el último caudillo americano!6

José Escofet, “Raza de caudillos”, La Vanguardia, 26 de diciembre de 1935, 5.

De este origen del caudillismo nos habla Salvador de Madariaga, afirmando que el pecado original pertenece al conquistador y traidor Lope de Aguirre: «El caudillismo se expresa por vez primera en toda su desnudez en el puro vasco Aguirre, porque brota de dos raíces del carácter español de cuyo carácter es el vasco el mismo cogollo […] El espíritu de Aguirre fue el impulso oculto tras de todas y cada una de las empresas del Nuevo Mundo, ya creadoras y magnánimas, como la de Hernán Cortés, ya mezquinas y estériles como la de tantos aventureros; y hemos de verlo latir también en el trasfondo de las grandes figuras de las guerras de emancipación». El auge y el ocaso del Imperio Español en América (Madrid: Espasa-Calpe, 1979), 485. (N. del E.).

Esta afirmación no es del todo cierta, si consideramos proyectos como el de Gómez o de Porfirio Díaz que contaron con potentes élites intelectuales detrás de sus respectivos gobiernos. En Venezuela tenemos el caso de los líricos, como se denominaba al gabinete intelectual de Gómez: Aquí se juntaron Coll, Zumeta, Díaz Rodríguez, Guevara Rojas y Gil Fortoul. (N. del E.).

Otra referencia a la obra del señor Vallenilla Lanz de nombre Cesarismo democrático, muy popular para entonces en el mundo hispánico. Debemos insistir en lo siguiente: No se trata de una obra de carácter ideológico, aunque pueda tener implicaciones de esta índole, sino de un estudio histórico y sociológico de la nacionalidad venezolana y de su motor político desde la emancipación: el caudillismo. (N. del E.).

Vallenilla Lanz oponía dos formas de caudillismo o, al menos, dos arquetipos de mando. Por ejemplo, planteaba la figura del gendarme o del césar necesario frente a aquella figura despersonalizada de la montonera o del caudillismo disgregativo. También hay pasajes que distinguen entre el caudillo central y el pequeño caudillo. Véase el siguiente extracto: «Nada más lógico que Páez, Bermúdez, Monagas, fuesen los gendarmes capaces de contener por la fuerza de su brazo y el imperio de su autoridad personal a las montoneras semibárbaras, dispuestas a cada instante y con cualquier pretexto, a repetir las invasiones y los crímenes horrendos que destruyeron en 1814, según la elocuente frase de Bolívar, “tres siglos de cultura, de ilustración y de industria”». Cesarismo democrático: Estudios sobre las bases sociológicas de la constitución efectiva de Venezuela (Caracas: Tipografía Garrido, 1952), 120. (N. del E.)

Tomás Polanco Alcántara, en su estudio sobre el general Gómez, hace un balance interesante de la Venezuela que encontró Gómez y que luego legó a los venezolanos. Por supuesto que podríamos considerarle el último gran caudillo, sin dejar de lado el caudillismo de partido de la democracia o el caudillismo disgregador de Chávez. Según el autor: «Otra era la terminación definitiva de las guerras civiles y la inactividad total de los caudillos regionales como autores de violencia guerrillera […] Había paz y por tanto las actividades privadas podrían desarrollarse, principalmente la ganadería, la agricultura y el comercio. Venezuela era entonces país pobre, despoblado, desintegrado, con una estructura administrativa reducida y una presencia internacional mínima y muy débil. Esas características negativas las compensaban, parcialmente, ciertos escasos personajes de exquisita cultura y de reconocido valor». Juan Vicente Gómez: Aproximación a una biografía (Caracas: Grijalbo, 1990), 134. (N. del E.).

Grandísimo Post