Una oposición constitucional para el futuro

Más de un año ha transcurrido entre la tragedia que se dio el 28 de julio pasado. La esperanza de ver a una sociedad civil movilizada como nunca con una relativa coordinación en favor de un fin (derrotar al chavismo y demostrar que efectivamente se logró) y que, ante el intento de robo, empezó a atacar su simbología demostrando que la ira del pueblo podía alcanzarlos, dio una ilusión grande. Sin embargo, una dirigencia que, en vez de hacedora de milagros, prefiere esperarlos pasivamente, hizo que dicha situación se transformarse en una pesadilla. Entre el 29 y 31 de julio se vivieron los tiempos de mayor represión y violencia estatal de nuestra historia republicana (si es que la organización política venezolana podemos seguir llamándola República), y la que fuere en sus inicios el faro de la libertad y compitiese por representar los valores americanos, ahora era una novela de Orwell en que los totalitarismos europeos que fueron derrotados en siglo XX habían regresado de la forma más cínica.

El resto es historia, el exilio de un escueto presidente electo que le quedó grande el compromiso asumido, una estigmatización del venezolano a nivel internacional impulsado por el liderazgo de María Corina Machado, el retorno de las sanciones que han demostrado tener un efecto nulo en la salida del régimen y algunas «elecciones» para terminar de consolidar la victoria chavista. Con todo en retrospectiva, no deja de ser curioso que uno de los argumentos para haber salido a votar el 28 de julio era la expectativa de poder realizar una transición a la chilena. Es decir, una transición pactada y paulatina entre una autocracia y una democracia.

Diferencias entre la transición chilena y el caso venezolano

Sin embargo, los defensores de dicho argumento obviaron factores de presión que pesaron sobre Pinochet y no sobre Maduro, por enlistar algunas de las situaciones que diferencian en sobremanera el contexto de la transición chilena y el actual contexto venezolano tenemos:

Pinochet había perdido el apoyo de la potencia que lo apoyó en primer momento, como lo fue EE. UU. Mientras que Maduro seguía contando con el apoyo de Rusia y China;

Augusto Pinochet enfrentaba una oposición armada, representada en momentos tempranos por el MIR y en una etapa más tardía por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), quienes llegaron a atentar incluso contra la vida del general, dichas organizaciones de carácter incluso terrorista no llegarían a ser suprimidas sino hasta la vuelta a la democracia;

El modelo instaurado por la dictadura cívico-militar gozaba de respaldo popular entre el pueblo chileno, a tal punto de que los personeros de la Concertación se paseaban por entrevistas asegurando que el modelo no cambiaría. Cosa muy contraria al caso venezolano donde a ninguna figura que piense en representar a los opositores de la tiranía defendería el modelo instaurado por esta;

Con todo lo reprochable a los participantes de la dictadura chilena, no se puede obviar que entre ellos había gente con auténtico amor por Chile y con formación doctrinal que les permitía disputar ideas, podemos hablar de Sergio Onofre Jarpa, Jaime Guzmán e incluso dentro de la junta militar, del general Matthei;

Una oposición constitucional y jurídica (en el término amplio de la palabra) de lo más transversal. Es este último punto sobre el que quisiera explayarme, pues las circunstancias venezolanas con lo que se ha denominado la unión cívico-militar-policial imposibilita el surgimiento de un levantamiento en armas. Mientras que, lo que ha impedido una oposición constitucional no ha sido otra cosa que la misma dirigencia opositora.

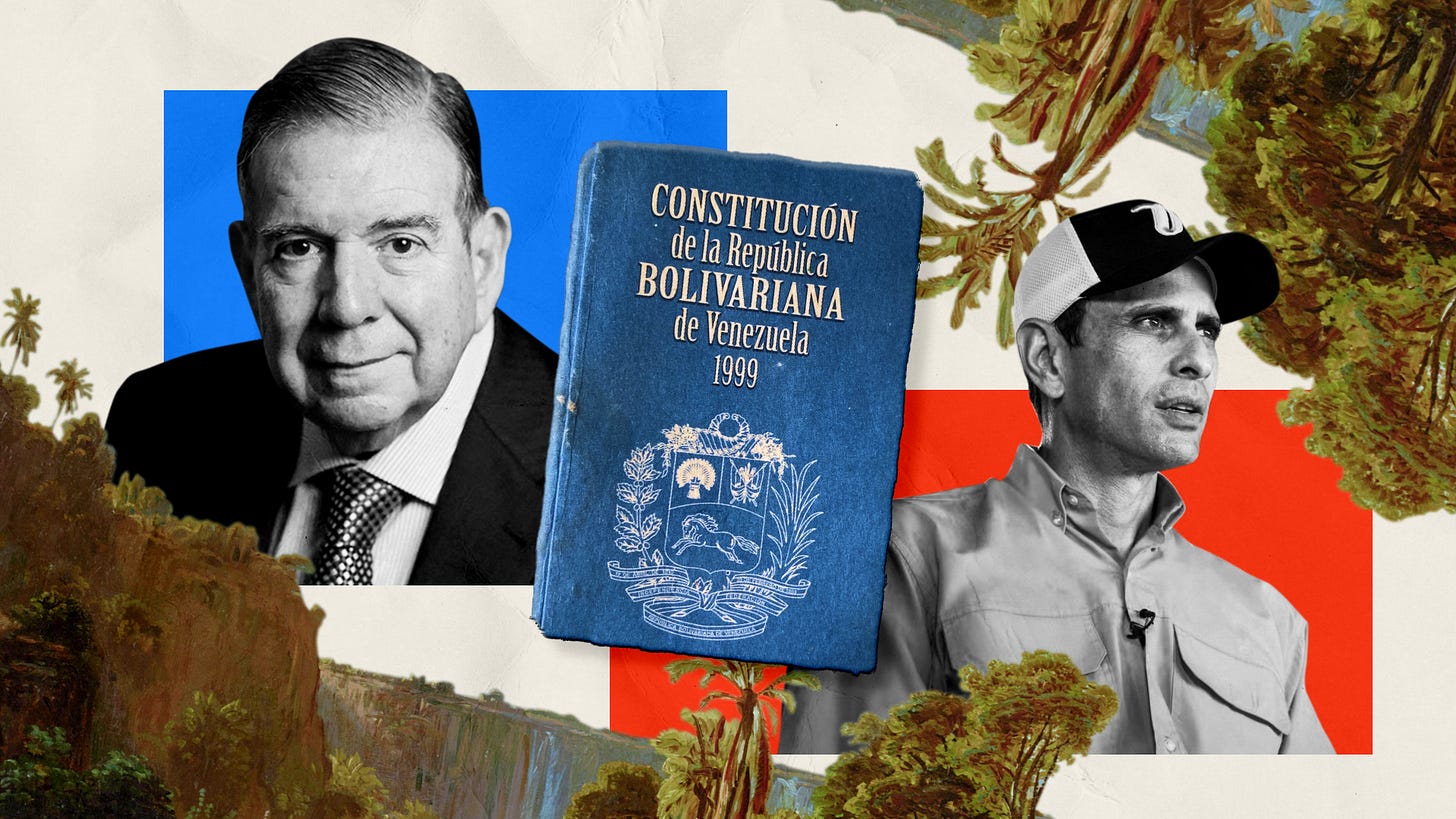

Y es que, resultaría bastante cómico, si no fuese por las vidas perdidas, el hecho que, desde fuera del país, Edmundo González Urrutia llamara a los militares (los mismos que han realizado todas las acciones contenidas en informes de DDHH en contra de los venezolanos) a respetar la Constitución de 1999 promovida por «el presidente Hugo Chávez Frías».1 La misma Constitución que permitió la destrucción de todo vestigio de Estado de derecho, la misma surgida de una ruptura constitucional, la misma que defendió él en el año 2002. Lo cierto es que los políticos que han tenido que hacer cara al chavismo desde hace 26 años (al menos de forma aparente) se sienten cómodos con ese texto. Y aún más increíble es que quien ha coqueteado de forma constante con modificarlo sea la oligarquía oficialista.

Pero ¿a qué me refiero con oposición constitucional? ¿Por qué la oposición lo ha impedido? ¿Qué lecciones podemos extraer del caso chileno? Es lo que quiero desarrollar, y para esto debe hablarse del grupo de los 24 y su contraste con la oposición venezolana.

El grupo de los 24: Contexto

La popularmente conocida como comisión Ortuzar fue una institución creada en 1973 poco después del golpe perpetrado contra el gobierno de la Unidad Popular en Chile, su principal función fue la de crear un anteproyecto constitucional que posteriormente sería revisado por otras instituciones para terminar en lo que fue la constitución chilena de 1980 en su momento.

Es en respuesta a ella que en 1978 surgiría el grupo de estudios constitucionales, conocido como el grupo de los 24 por estar integrado originalmente por 24 personalidades (aunque a lo largo de su desarrollo llegaran a participar más de las tres mil personas del arco opositor). Su labor consistió principalmente en ofrecer un proyecto de constitución democrática distinto del de la junta militar, además de hacer críticas al anteproyecto de la comisión Ortuzar.2

Entre sus integrantes se destacan Patricio Aylwin, quien fuese presidente de la Democracia Cristiana durante el gobierno de Salvador Allende y defensor inicial del golpe de Estado, pero más reconocido por ser el presidente de la transición chilena. Además, se puede destacar a Alejandro Silva Bascuñán, destacado jurista que fue parte de la comisión Ortuzar, pero por desacuerdo con ella, la abandonó. Los destaco pues si bien apoyaron debido a las circunstancias el quiebre del orden constitucional, tuvieron la madurez para notar que el camino tranzado por la junta de manera posterior no era provechoso para el país. Luego de promulgada la Constitución de 1980, el grupo se dedicaría a formular diversas reformas y propuestas que algunas serían recogidas en la reforma de 1989 que facilitó la verdadera aplicación de la Constitución en vida democrática y otras serían recogidas en reformas y leyes posteriores.3

Situación venezolana

Por su parte, la ruptura del orden constitucional en Venezuela no se dio por un ataque a la casa presidencial (aunque así lo pretendiese el oficialismo unos años antes) sino que se dio por la génesis e instauración de una nueva carta fundamental por medio del poder constituyente originario, pasando por encima del mecanismo detallado en la Constitución de 1961. Específicamente en el artículo 246:

Esta Constitución también podrá ser objeto de reforma general, en conformidad con el siguiente procedimiento:

La iniciativa deberá partir de una tercera parte de los miembros del Congreso, o de la mayoría absoluta de las Asambleas Legislativas en acuerdos tomados en no menos de dos discusiones por la mayoría absoluta de los miembros de cada Asamblea;

La iniciativa se dirigirá a la Presidencia del Congreso, la cual convocará a las Cámaras a una sesión conjunta con tres días de anticipación por lo menos, para que se pronuncie sobre la procedencia de aquélla. La iniciativa será admitida por el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes;

Admitida la iniciativa, el proyecto respectivo se comenzará a discutir en la Cámara señalada por el Congreso, y se tramitará según el procedimiento establecido en esta Constitución para la formación de las leyes;

El proyecto aprobado se someterá a referéndum en la oportunidad que fijen las Cámaras en sesión conjunta, para que el pueblo se pronuncie en favor o en contra de la reforma. El escrutinio se llevará a conocimiento de las Cámaras en sesión conjunta, las cuales declararán sancionada la nueva Constitución si fuere aprobada por la mayoría de los sufragantes de toda la República.

Además de la misma decir que seguiría vigente de modificarse por cualquier otro medio que no fuese el previsto por ella (art. 250).

Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Serán juzgados según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los que aparecieren responsables de los hechos señalados en la primera parte del inciso anterior y así como los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución. El Congreso podrá decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo de la usurpación, para resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan causado.

Fuera de que la Constitución no contemplaba la Asamblea Nacional Constituyente, fuera de que no se hiciera reforma constitucional para ello, ni de que la ANC contraviniera a la Corte Suprema dándose el poder constituyente originario.4 Fuera de todo eso, hay que decir que solo fue posible por lo que en términos polibianos fue el paso de la democracia (gobierno del pueblo) a la oclocracia (gobierno de la muchedumbre).5 Pues el gobierno del pueblo está cimentado por instituciones fuera de la voluntad general. Y precisamente son esas instituciones que aseguran el ejercicio de derechos en una comunidad política lo que protege contra los vicios de la opinión mayoritaria.

Un punto, hay que reconocer. Es que en el caso chileno el clivaje democracia-autocracia era claro. En el caso venezolano el clivaje democracia-oclocracia si bien era claro para mentes lúcidas como el periodista Óscar Yanes,6 no lo fue para la decadente clase política y judicial, mención especial al presidente de la cámara de diputados de ese entonces, Henrique Capriles. Que si bien, muchos marcan como su acto de traición a los venezolanos la nula defensa de su victoria contra Nicolás Maduro, o el ir a las elecciones este año. Su pecado original se haya ante la pasividad que mostró una rama de la función legislativa ante el camino a la decadencia, pues la presentación de querellas ante una Corte que decidió renunciar a sus funciones fue poco para lo que exigía la circunstancia histórica.

Ya para 2002 era tarde, al soberano se le da muerte o se le exilia, ninguna de las dos cosas pasó. El gobierno seguía siendo de la muchedumbre por más conspiración de partidos políticos y empresarios que hubiere. El actual presidente electo, en ese entonces embajador de Venezuela en Argentina, respaldó a Hugo Chávez, un apoyo que, aunque marginal, es muy simbólico. Símbolo de que la oposición más que oponerse al proyecto institucional originario del chavismo, se opone a la repartición de cuotas del poder, en cierta medida al manejo económico, y por algo de humanidad que tiene, a la violación a los derechos humanos.

No por nada Edmundo González habla sin parar de la constitución del 99, no por nada María Corina Machado está desprovista de toda estrategia, no por nada los chavistas disidentes siguen siendo ante todo chavistas, aunque no apoyen a Maduro. Tal vez el caso más obsceno de todos es el de aquellos representantes de la oposición tradicional que plantean que Maduro traicionó el legado de Hugo Chávez. Todo lo anterior no es sino muestra de que la clase política que se ha adjudicado la representación de aquellos quienes adversamos al gobierno no tiene un proyecto serio de trascendencia institucional que marque una pauta para su actuar.

Tengo la plena convicción de que parte de los juristas venezolanos tanto en el exilio como dentro de Venezuela, aquellos que están dispuestos a superar los paradigmas del 99 podrán comenzar la oposición constitucional, esto es, mediante el estudio de nuestra historia como comunidad política (partiendo desde la capitanía general), del derecho comparado, y de uso del genio. Crear al menos la propuesta de lo que sería un nuevo pacto social para la nación, que establezca instituciones que puedan ser lideradas por aquellos hombres y mujeres forjados en el horno de nuestra aflicción.

Dicha propuesta eventualmente se aspirará a que rija como texto íntegro, o como reformas a la carta del 61’ o del 99’. Eso es una discusión que no corresponde ahora al tratarse de circunstancias que no podemos controlar. Al principio del texto he dicho que la oposición la ha impedido, cosa que se demuestra en que ni Capriles, López, Allup, Guaidó y ahora la dupla Machado-González en sus momentos más altos de popularidad manifestaron con claridad su intención de cambiar la Constitución.

Con todo, cabe decir que es una observación que no es del todo cierta, durante las primarias de la oposición del año 2023 el exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas dio propuestas que, aunque generales, el haberlas planteado en la plataforma que se hizo, demuestran que el auge de la oposición constitucional es un fenómeno que surgirá más temprano que tarde.7

De manera que, de la historia chilena hay bastantes cosas que aprender, al igual que de la historia de todo pueblo, y el surgimiento de un constitucionalismo democrático y republicano es una de ellas. Chávez vive, sí, a través de su Constitución, a través de la cúpula gobernante y a través de la oposición del 99, pero mediante la acción de restauración que corresponde a la actual generación de jóvenes venezolanos y de aquellos personajes de otras generaciones que quieran sumarse, eso no será para siempre.

¿Cuál es la relevancia de la constitución? La oposición jurídica

Cuando la anterior Constitución fue quitada del panorama republicano como cualquier cosa, la actual es desconocida por sus impulsores, cuando se observa que autoritarismos como el de Nayib Bukele en El Salvador parecen ser exitosos saltándose la carta fundamental, es válido preguntarse cuál es la importancia de contar con un nuevo texto constitucional en Venezuela. Lejos de venderla como una receta mágica que tiene la solución a todos los problemas del país, o de querer entrar en la dualidad entre constitución escrita y Constitución orgánica planteada por Laureano Vallenilla Lanz, continuando con el caso chileno, diré que una constitución escrita con seriedad puede dar reglas claras del juego, que sumado a una legislación complementaria competente y una clase política aristócrata en su espíritu, hará que se trace un camino hacia la trascendencia del país.

El grupo de los 24 no solo se encargó de hacer un proyecto constitucional alternativo y de proponer reformas, sino a su vez de plasmar una visión jurídica de qué añadiduras, modificaciones o supresiones harían a las instituciones de llegar al poder. No es casualidad que el período más próspero de Chile se diese durante el proyecto de Estado y visión país que encarnó la Concertación de Partidos por la Democracia, pues teniendo el capital humano aun con Pinochet estando a la cabeza de las FF. AA. y luego en el senado, supieron cuál era el norte al que se debía apuntar.

Esto que llamo oposición constitucional por su mera naturaleza, de darse, terminará convirtiéndose en una oposición jurídica que por fin empiece a dar certezas por parte de la oposición. Imaginar la cantidad de dinero despilfarrado por instituciones paralelas que dicen operar en el exilio y de ello no se ve nada concreto ¿Cuán distinta sería la historia si antes de llamar vagamente a los militares a rebelarse, ellos supiesen el estatuto alternativo que pasaría a regirlos? ¿Cuál es el incentivo para que una oligarquía empresarial apoye un cambio cuando están perfectamente cómodos con lo que tienen ahora? Son preguntas que en las circunstancias actuales lamentablemente no se está ni cerca de una respuesta.

Se atribuye tradicionalmente a José Tadeo Monagas la frase de «la Constitución sirve para todo». Y no es más que una muestra de como han funcionado estos textos en nuestra historia. La actual constitución, con reglas establecidas por y para el chavismo ha permitido que hagan y deshagan y esas mismas instituciones le permiten violar su carta cuando así lo requieran, todo proyecto que se quiera desenvolver en dicho régimen jurídico está condenado, por complicidad o ignorancia, a hacer juego a la tiranía.

De ahí la importancia de tener un proyecto, aunque ahora se vea imposible llevarlo a la realidad, que aspire a trascender y en términos más realistas, integrar para superar a las instituciones chavistas. Porque solo cuando exista dicho proyecto, con las reflexiones que sean necesarias, es que se podrá dilucidar finalmente una ruta que haga grande a nuestra Patria.

Edmundo González (@EdmundoGU), «La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente desde 1999 y promovida por el presidente Hugo Chávez Frías…» [post con video], X (antes Twitter), 16 de julio de 2025, https://x.com/EdmundoGU/status/1945619540022628395

Tania Busch Venthur y Manuel Campos Díaz, «Genealogía del constitucionalismo democrático en Chile: El trabajo del Grupo de los 24 en las propuestas de cambio constitucional», Revista de Derecho Político, n.º 112 (2021), pp. 363-364.

Diego Díaz, «El aporte jurídico y político del grupo de estudios constitucionales (o grupo de los 24)» (memoria de grado, Universidad de Chile, 2024), pp. 140-144.

Allan R. Brewer-Carías, Las características del proceso constituyente venezolano de 1990 y su fracaso como instrumento de conciliación política (Caracas, 2003), https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2017/01/I.2.41.pdf

«Si las turbas se indignan por las injusticias de sus jefes, nace la democracia. A su vez, la soberbia y el desprecio de las leyes desembocan, con el tiempo, en la demagogia». Polibio, Historias, vi, 4, 9.

Hugo Chávez, entrevista por Óscar Yanes, La silla caliente, Venevisión, 17 de junio de 1998, https://youtu.be/M8iAE0DbHW0

Hablo del restablecimiento del congreso bicameral, limitar el período presidencial a cinco años y a hacerlo único sin posibilidad de reelección o elección posterior, además de mandatar una segunda vuelta presidencial.

Buen artículo, una perspectiva refrescante acerca de cómo podría la oposición al gobierno encaminarse a acciones más tangibles.

Gran artículo, amigo mío, bienvenido seas a Idearium Caribe.